তিরিশ বছর ধরে মিনুকে দেখছি। ও আদ্যোপান্ত কবি। মার্কসবাদী বলা যাবে? সমাজবাদী তো বটেই! গল্পে ওর ক্যারিশমা সত্ত্বেও ওকে আমি কবিই বলি। হ্যাঁ, কবিতা নিয়েই ওর বেড়ে ওঠা, যে কোনো আদর্শবাদিতা খারিজ করে, হাইপাররিয়ালিস্ট দার্শনিকতার আবহে, একাগ্র ঔদ্ধত্যে। এই কবিতাগুলো সামগ্রিকভাবে মিনু মৃত্তিকের ষষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রকাশিত হচ্ছে। পূর্বের কাব্যগ্রন্থগুলোর সঙ্গে এর মৌলিক পার্থক্য খুঁজতে গেলে বড় আকারের উল্লম্ফন অনুভূত হবে না। তবে রূপের বৈচিত্র্যে ও গন্ধে আলাদা এক ভালোলাগা পাঠকের ইন্দ্রিয়ে নিশ্চিত সঞ্চারিত হবে, একথা বলা যায়।

৫০টি কবিতা নিয়ে সাজানো হয়েছে এই ‘প্যারাডাইস এক্সপ্রেস’। প্রতিটি কবিতারই আলাদা মেজাজ আছে। তবে ভাষাপ্রকরণে এরা পরস্পর সম্পৃক্ত। যেন একটাই কবিতা। আর মিনুর ভাষার যে লিরিক্যাল মুডে পাঠক এতদিন অভ্যস্ত ছিলেন সেটা কি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে? নাকি এটা মিনুর নিছক একটু থমকে দাঁড়ানো, এদিক-ওদিক দেখা, আর নতুন দেখা নিয়ে অন্য রাস্তায় পা ফেলা। পাঠক ভাববেন বৈকি। মিনুর বাঁক পেরোনোটা কীভাবে চোখ এড়িয়ে যাবে?

মাথাটা ফাঁকা করে ফেলেছি

তুমি রাগ করো না

মিনু বলছেন ওর ‘মাথাটা হেলে রাখলে গড়িয়ে পড়ে তরল বীজ’ কবিতায়। আচ্ছা, শিরোনামও কি কখনো কখনো কবিতা হয়ে পড়ে? মিনুর কবিতার শিরোনামগুলো ওর কবিতারই অংশ। ওটা বাদ দিলে কবিতার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন হবে, এমন আশঙ্কা থেকে যায়।

অন্ধকার আমার মাথাটাকে রক্তারক্তি দখল করে সাথে নিয়ে গ্যালো

বা—

অতীতের উপর চাপ না দিলে ভবিষ্যতের উপলক্ষ্য খানিকটা

পায়ে পায়ে চাপা পড়ে যায়

এগুলো কি কবিতা না দর্শন? পাঠক বুঝুন সেটা। পাঠককে এই ধাঁধায় ফেলে দিয়ে অলক্ষে দেখছেন কবি। ‘টেবিলের মোহ, ক্ষুদ্রতর সফলতা’ নামের এই কবিতাটি অন্য কবিতাগুলোর মতোই পাঠককে অস্বস্তিতে ফেলবে।

এক সময় কবিতা ছিল অলিম্পাসে, দেবতাদের কাছে। তারপর তা ঠাঁই পেয়েছে রাজদরবারে। এতদিন রাজার পায়ের কাছে বসে যে কবিতা লেখা হয়েছে সেখান থেকে মিনুর কবিতার দূরত্ব এতোটাই বেশি যে তা অন্য গ্রহের বলেই প্রতীয়মান হয়। আবার আজকের বহুমুখী ও বিষম প্রেক্ষাপটে যে কবিতা লেখা হচ্ছে সেখান থেকেও মিনু বিচ্যুত নন।

সত্যিকার অর্থে কবিতা এখন কবিতার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে এসেছে। কবিতা নিজেকে সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছে। সেটা জাতীয় দৈনিক হোক বা ময়মনসিংহ গীতিকা। গনগনে কার্তুজে অথবা প্রেমিকার মাসিকের রক্তে কবিতা লিখতে আজকের কবি দ্বিধাগ্রস্ত নন। এই প্রকৃতি আর সময়ের উজ্জ্বল প্রতিনিধি মিনু মৃত্তিক।

মেঘের ভিতর থেকে গুড়ি মেরে দেখে নিচ্ছি তোমার অবয়ব

তোমার শরীর থেকে গলে গলে উড়ে যাওয়া দালাল মাছি

আমার দিকে তাকাতে ভয় পায়

হ্যাঁ, লিখছেন মিনু মৃত্তিক ‘প্যারাডাইস এক্সপ্রেস’ নামের কবিতায়, যেটা কাব্যগ্রন্থেরও নাম। আমরা মেঘ দেখি। আর মিনু মেঘের ভেতর থেকে দেখছেন আমাদের, আমাদের পচে-গলে যাওয়া বিষাক্ত বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থাকে।

তবে ব্যাংসির মরালিটি দিয়ে মিনুকে বিবেচনা করাটা ঠিক হবে না। প্রথমত মিনুর আর্ট-ল্যাংগুয়েজ ব্যাংসির থেকে স্বতন্ত্র। দ্বিতীয়ত পশ্চিমের দানব মিডিয়া আর সাধারণ বুর্জোয়া রুচির সঙ্গে প্রাচ্যের মনোজগতের দূরত্ব। মিনুর ভাষাপ্রকরণ সম্ভবত আজকের জাপানি কনটেম্পোরারি পেইন্টার তাকাসি মুরাকামির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। এরা দুজনই পশ্চিমকে অস্বীকার না করে প্রাচ্যকে প্রাচ্যের মন দিয়ে অনুভব করেছেন। মিনুর পঠনপাঠন আর অভিজ্ঞতার কারণে ওর কবিতা এখন অনেকটা উন্মুক্ত। পাঠক এখানে স্বস্তি পাবেন, অস্বস্তি অনুভব করবেন, আবার নিজেকে এই কবিতার অংশীদারও মনে করবেন। মিনুর কবিতা এমনই, বহুস্বরের আর ওপেন-এন্ডেড।

তিরিশের কবিরা বাংলা কবিতার যে ভাষা রচনা করে গেছেন, সেই ট্র্যাডিশন থেকে বিচ্যুত না হয়ে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মার্কসজাত দ্রোহে জারিত হয়েও উৎপল-মলয় নিজেদের আলাদা করতে পেরেছেন। এটা একটা উল্লম্ফনই বটে। শৈলেশ্বর ঘোষ বা ফাল্গুনী রায়ও আলাদা মেজাজে আবির্ভূত হয়েছেন। এই যে যার যার ভাষাবৈচিত্র্য, আর দশজন তরুণ কবির মতো এই বৈচিত্র্যময়তায় খেই হারিয়ে না ফেলে মিনু চ্যালেঞ্জ নিয়েছেন। প্রত্যেকের দ্বন্দ্ব-জিজ্ঞাসা আলাদা। একে উপস্থাপনের জন্য আলাদা ভাষাও দরকার। মিনু এই ভাষা নির্মাণে সচেষ্ট।

আমরা জানি মিনু বেশ অল্প বয়সেই কবিতা লিখতে শুরু করেন। পাঠ্যবইয়ের চেয়ে ‘আউটবই’-এর প্রতি আকর্ষণ মারাত্মক আকারে বেড়ে যায়। যেটা ঠিক আমাদের অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। ঐসময় মার্কস না পড়াটা ছিল রীতিমতো অপরাধ। সোভিয়েতের পতনের পরও আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আকর্ষণ ছিল অমলিন। নিশ্চয় কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। তবে ঐ পর্যন্তই। চে’কে নিয়ে কে লেখেননি? ফিদেল? প্রত্যেক তরুণ কবিই হতে চেয়েছে হোসে মার্তি বা নিকোলাস গ্যিয়েন।

এই স্বপ্ন আর আগুনের আঁচ থেকে মিনু কখনও নিজেকে সরিয়ে নেননি। আদতে কবিতার কাছ থেকে আমরা কী চাই, এ প্রশ্ন তো জাগে। খবর? ওটা তো টিভি বা খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই আমরা পেতে পারি। আনন্দ? ওটা তো সিনেমা হলে বা স্টেডিয়ামে গেলে আরও ভালোভাবে উপভোগ করা সম্ভব। শিক্ষা? এর জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে বসলেই হয়। উপদেশ? হ্যাঁ ওটার জন্য পাদ্রি বাবার কাছে যাওয়াই ভালো। আসলে কবিতার কাছে আমরা কী চাই, এটা তো আমরা জানিই না। আর জানি না বলেই কবিতার প্রতি আমাদের আকর্ষণ এত দুর্মর! যেমন কবির ‘কোলাহলনামা’ কবিতা—

হাতের তেলোয় জেগে উঠছে মৃত্যুবীজ

দিগন্তের কোলাহল

কবিতার কাছে বিশেষ প্রত্যাশা না রাখাই ভালো। হয় তো সে আমাদের কিছুই দেয় না। কেবল টেনে নেয় অজানা দিগন্তের দিকে।

কিন্তু আমরা তো নেরুদা পড়ি, উৎপলকুমারও পড়ি। সোমনাথ হোর আর সফিউদ্দিন আহমেদ দুজনকেই আমরা অনুভব করি। এটাই তো আর্টের স্পিরিট। অন্যভাবে বললে এটা কবিতার শক্তি।

মিনু এই দ্বন্দ্ব আত্মস্থ করতে পেরেছেন, নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। কবিতা যেমন প্রেমিকের ঠোঁটের স্পর্শ পেতে চায়, তেমনি বিপ্লবের আগুনে নিজেকে ঝলসে নিতেও সে দ্বিধাবোধ করে না। আর্ট হয় তো এটাই। যে পিকাসো অমিত রাগে-ক্ষোভে ‘গোয়ের্নিকা’ এঁকেছেন সেই পিকাসোকেই আমরা দেখছি অগণিত নারীকে বিচিত্র সব ভঙ্গিমায় কিউবিক ছন্দে ধরে রাখছেন। হ্যা, আর্টের রেভ্যুলুশন আর রাজনীতির উল্লম্ফনে হয়তো কোথাও স্বাতন্ত্র্য আছে।

মিনু ক্রমাগত নিজেকে আবিষ্কার করে চলেছেন, নাস্তিতে অথবা অধিবিদ্যক প্রেতাত্মার বিকর্ষণে! নিজেকে নিয়ে সর্বগ্রাসী ঠাট্টা আর নিজেকে ভেঙে চলেছেন তীব্র সংরক্ষণহীনতায়, অস্বীকারও করছেন নিজেকে।

এভাবে তৈরি হচ্ছে তথাকথিত আধুনিকতার প্রভাববলয়ের বাইরে ওর নিজস্ব আগুনপথ, যে বিষম আর উদ্ভট মাল্টিকালচারাল পথে নেমে আমরা হতবাক হয়ে যাচ্ছি, হোঁচট খাচ্ছি, বিরক্ত হচ্ছি। আলটিমেটলি মিনু এটাই চান হয়তো— এই অরাজকতায় উসকানি দেওয়া, ‘সত্যে’র প্রতি চোরা অবিশ্বাস তৈরি করা! অমরত্ব মিনুর কাছে তাচ্ছিল্যের ব্যাপার। কিন্তু যে ভাষা-ভায়োলেশান মিনু আমাদের কবিতায় চারিয়ে দিয়েছেন সেটাকে পাঠক সম্ভবত ইগনোর করতে পারবেন না।

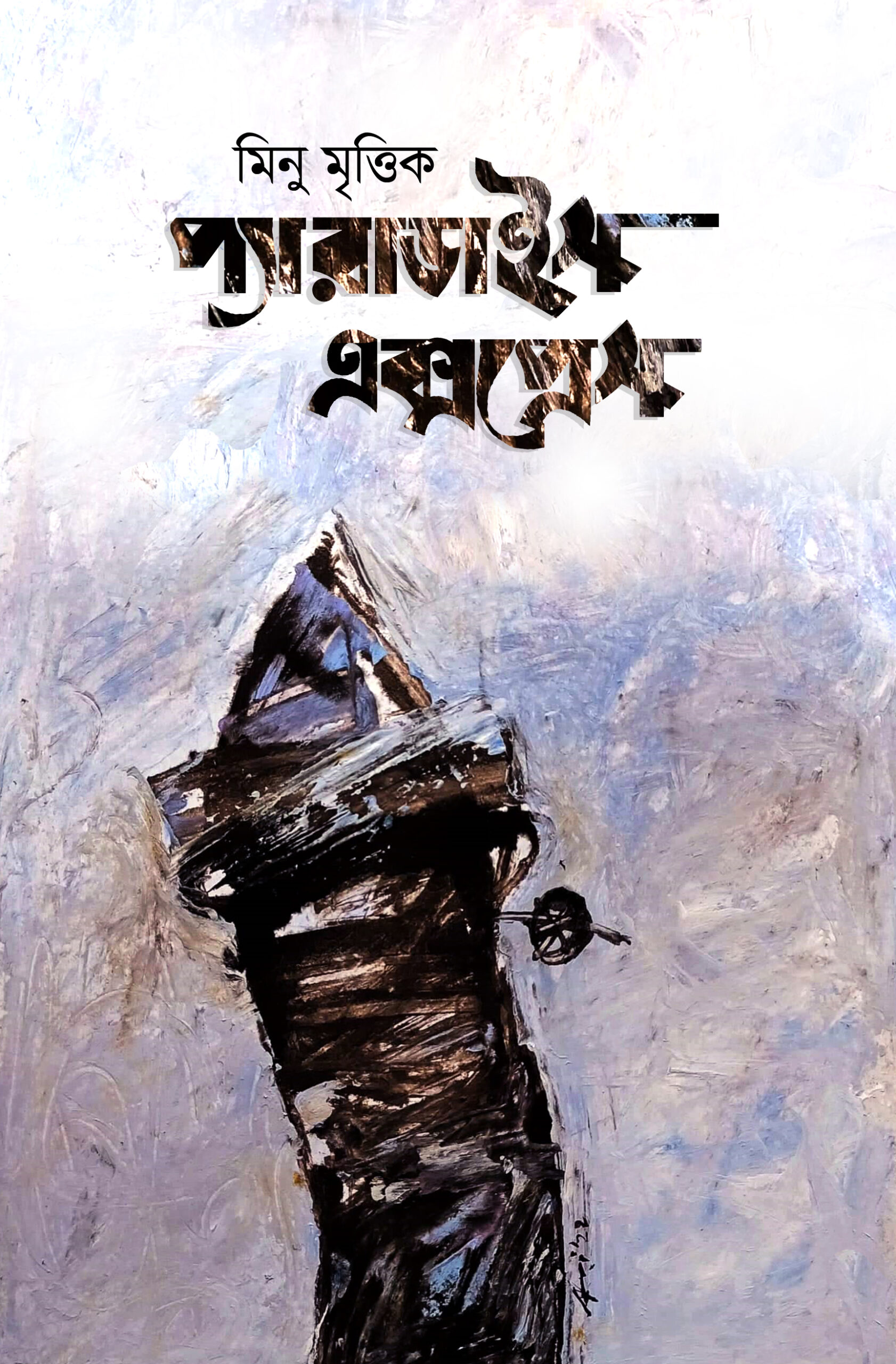

প্যারাডাইস এক্সপ্রেস

মিনু মৃত্তিক

প্রকাশক : অনুপ্রাণন প্রকাশন

প্রকাশকাল : নভেম্বর ২০২২

মূল্য : ২৪০ টাকা