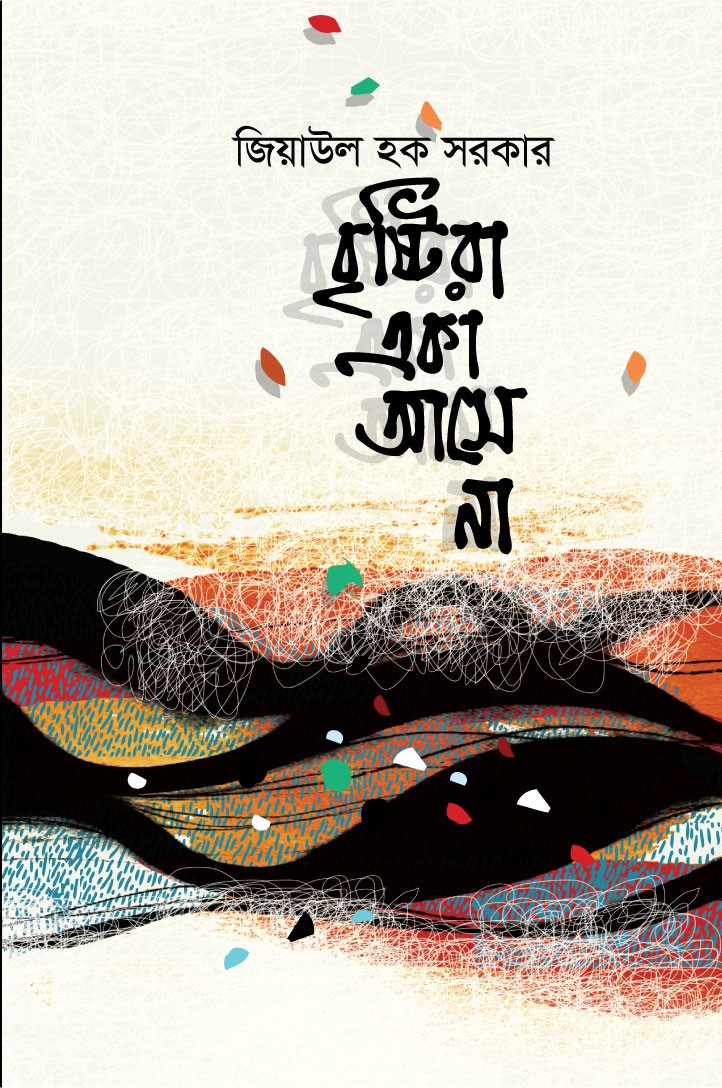

কবিতাই আমার দিনযাপনের প্রাণ। আমি আমার কাজের ফাঁকে কিছু সময় হাতে রাখি যে সময়গুলোতে আমি মূলত বিভিন্ন ধরনের বই পড়ার চেষ্টা করি। একবার কোনো বই পড়তে শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত আমার ভেতরে এক ধরনের তৃষ্ণা অনুভব করি। আর শেষ করলে তুলি তৃপ্তির ঢেঁকুর। সম্প্রতি কবি জিয়াউল হক সরকারের বৃষ্টিরা একা আসে না কাব্যগ্রন্থটি হাতে নিয়েই তৃপ্তির ঢেঁকুর তুলব এমন বাসনা করেছিলাম। বইটির যুগোপযোগী চমৎকার একটি প্রচ্ছদ এঁকেছেন শিল্পী আইয়ুব আল আমিন। যা আমাকে বইটি স্পর্শ করতে বিশেষভাবে টেনেছে। কবিতার বইটিতে মোট আটচল্লিশটি কবিতার সন্নিবেশ ঘটেছে। প্রতিটি কবিতা পড়ে মনে হয়েছে দরদ মাখা এবং চমৎকার উপমা, দৃশ্যকল্প আর ভাব-সম্পদে ভরপুর। জীবনের সমগ্রতাকে বোঝার এবং হাসিকান্নার অন্তরালে চৈতন্যের গভীরতাকে উপলব্ধি করার আন্তরিক প্রয়াস তাঁর শিল্পলক্ষ্যের মূল সংকেত। সেই সংকেতের পথ ধরে মনের প্রয়াসের আস্বাদন মেটাতে হাতে নেই বৃষ্টিরা একা আসে না কাব্যগ্রন্থটি।

বর্তমান তথ্যপ্রযুক্তির ঘেরাটোপে নবযুগের অধ্যায়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পরিচয় হয় কবি জিয়াউল হক সরকারের কবিতার সঙ্গে। অনলাইনে অসংখ্য কবিতা-গল্পের ভিড়ে তাঁর কবিতায় একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ ও কাব্যভঙ্গির অনন্যতা খুঁজে পাই। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ ‘পলকে পতন ঘটে’ বইটিও আমার পড়া হয়েছে। এককথায় বলতে গেলে ওই কাব্যগ্রন্থের চেয়ে এবারের বই ‘বৃষ্টিরা একা আসে না’ আরেকটু বেশিই প্রাণবন্ত আর জীবনবোধের গভীরতা নিয়ে হাজির হয়েছে। ইতিহাসচেতনা, ভৌগোলিক ধারণা, উপমার ব্যবহার, ছন্দের নৈপুণ্য আর প্রভৃতির এক অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। কাব্যগ্রন্থটি সুখপাঠ্য ও অনুভূতিপ্রবণ। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য এবং কাব্যিক সুষমা এক অনন্য বিশিষ্টতা দান করেছে। প্রতিটি কবিতার মাঝে অন্যরকম একটা ভাব-গাম্ভীর্য অনুভব করা যায়।

বৃষ্টিরা একা আসে না কাব্যগ্রন্থটির শুরুতেই প্রথম কবিতাটির কিছু লাইন মন ছুঁয়ে গেছে। ‘পাখিগুলোর যেন ভয় নেই, মৃত্যু নেই/ সব ভয় শুধু মানুষগুলোর—/ আঁধারের ভয়, না পাওয়ার ভয়/ হারাবার ভয়, স্বপ্নভঙ্গের ভয়।’ পৃথিবীতে জন্মলগ্ন থেকে কেবল মানুষই অসহায়। প্রতিটা পদক্ষেপে প্রকৃতির উপর নির্ভর করে চলে। চলতে পথে আসে বিপুল বাধা-বিপত্তি। তাই মানুষের সব কিছুতেই থাকে ভয়। যে ভয়টা নেই কেবল আকাশে মুক্ত পাখির। পাখিরা আকাশে ডানা মেলে নির্ভয়ে উড়ে বেড়ায়। সেট অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। এরকমভাবে তাঁর কিছু কবিতা জীবনানন্দ দাশের কবিতার মতো মৃত্যুভাবনা বা মৃত্যুচেতনার বহিঃপ্রকাশ মেলে। আবার কবি তাঁর ‘মন’ কবিতায় মন নিয়ে করেছেন মনোবিশ্লেষণ।

মন এমন এক বিষয় যার সন্ধান হয়তো নিউটনের গতিসূত্রের মাধ্যমেও ধরা যায় না, আবার বাঁধা যায় না কোনো নিয়মতান্ত্রিক শৃঙ্খলেও। মনের নেই কোনো সংবিধান। মনের কোনো রঙ নেই, রূপ নেই। এমনকি স্বাদ-গন্ধও নেই। মন এমনই— কোনো ধরনের ওজন মাপক যন্ত্রের মাধ্যমেও পরিমাপ করা যায় না। মনোবিজ্ঞানীরাও মনের সন্ধান করতে ব্যর্থ হয়ে বলেছেন মনোবিজ্ঞান মনের বিজ্ঞান নয় বরং এটা মানুষ ও প্রাণীর আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। তেমনি কবিও মনের কোনো প্রকার সন্ধান পাননি। মনকে কোনো রকম ফরেনসিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ময়না তদন্ত করে সন্ধান পাওয়া দুরূহ, তা তিনি মন কবিতায় সুন্দর উপস্থাপন করেছেন। এছাড়া কবিতার বইটিতে কিছু কিছু শব্দের যথার্থ প্রয়োগ করে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের পরিচয় রেখেছেন, তেমনি উপমা নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনি বিস্ময়কর নিদর্শন স্থাপন করেছেন। কবি একটি কবিতায় নিজেকে নোটের বা টাকার সাথে তুলনা করে বলেছেন— ‘আমি নামের এই নোটটার কোথাও যেন ভাঙতি হলো না!’ এভাবে কবি বিভিন্ন উপমার সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন।

বৃষ্টিরা একা আসে না কাব্যগ্রন্থে লক্ষ করলে দেখা যাবে, কবি তাঁর কলমের আঁচড়ে বিভিন্ন কবিতায় মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র, কাহিনী তুলে আনার চেষ্টা করেছেন অত্যন্ত দক্ষতার মাধ্যমে। আমরা যদি লক্ষ করি, দেখব কবি শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবন, মহাভারতের সেই বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রের কথাও উল্লেখ করেছেন বিভিন্ন কবিতায়। বৃন্দাবন থেকে কুরুক্ষেত্র কোথাও কবি একটু প্রশান্তি না পেয়ে হয়তো চির প্রশান্তির ভূমি বাংলাতেই ফিরে এসেছেন। এদিক দিয়ে কবি একজন ইতিহাস সচেতন কবি। আবার কবি তাঁর ‘ভূগোল’ কবিতায় ভৌগোলিক আখ্যানে তুলে এনেছেন কবিতার পঙ্তিমালা। কবি বলেছেন, ‘এই পৃথিবীতে আমার ভূগোল কেবল আমি জানি/ মধ্যরাতে চাঁদের অশ্রু সমুদ্রের মাঝে আমিই খুঁজি।’ তবে কবি কিছু কবিতায় যে সমস্ত শব্দ চয়ন করেছেন তার মধ্যে কিছু শব্দ না ব্যবহার করলে কবিতাগুলো হয়তো আরও প্রাণবন্ত হয়ে উঠত। যেমন ভূগোল কবিতাটিতই কবি প্রাথমিক জ্ঞান বলতে ‘এবিসি জ্ঞান’ ব্যবহার করেছেন। এখান তিনি ‘অ আ ক খ জ্ঞান’ ব্যবহার করতে পারতেন। যদিও কবিতায় ব্যাকরণের নিয়ম খাটে না, তারপরেও আমার মতে কবিতাগুলো আরও নান্দনিক হতো।

বাংলাদেশের অঞ্চলভেদে ভাষার পরিবর্তন হয়। এক এক অঞ্চলের ভাষা এক এক রকম। ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে প্রতি ছয় বর্গ কিলোমিটার অন্তর ভাষা পরিবর্তিত হয়। আঞ্চলিক ভাষাকে বলা হয় ভাষার প্রাণ। প্রাণ না থাকলে যেমন প্রাণী বাঁচে না তেমনি আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা না থাকলে ভাষাও বাঁচে না। কবি তাঁর বেশ কিছু কবিতায় আঞ্চলিক ভাষা ব্যবহার করেছেন। এদিক থেকে তিনি সফল। কবি প্রমিত ভাষার পাশাপাশি যে সমস্ত আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহার করে কবিতা লিখেছেন এজন্য প্রশংসারও দাবিদার। তারপরও কিন্তু কথা থেকে যায়। কবি একই কবিতায় প্রমিত ভাষার সাথে আঞ্চলিক ভাষার শব্দ ব্যবহার করেছেন, যেটি শ্রুতিকটু ও একই সাথে ভাবের বিনাশক। কবি বলেছেন, ‘রাইতের পর্দা ফাঁক কইরা/ দেখতে থাকি তুমার আট-কুটুরি/ মরা মাছের লেহান চাইয়া থাকি পর্দাহীন চোখে।’ এখানে স্তবকটিতে ক্রিয়া পদগুলোকে আঞ্চলিক মনে হচ্ছে না। ‘করি’ যদি ‘কইরা’ হতে পারে তবে ‘থাকি’ থাহি আর ‘চোখে’ চইক্ষে বা চোহে নয় কেন? আঞ্চলিক ভাষায় ক্রিয়াপদের উচ্চারণ বজায় থাকে কি না আমার ঠিক জানা নেই। এ বিষয়ে আরও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন বোধ করি। এছাড়া আমি একজন পাঠক হিসেবে মনে করি, কবি যদি তাঁর আঞ্চলিক ভাষার সমস্ত কবিতা মিলে আলাদা বই করতেন তবে আরও সমৃদ্ধ হতো।

কবি তাঁর কাব্যগ্রন্থে সার্থক ছন্দের ব্যবহার নিশ্চিত করেছেন। কিছু কবিতায় দুই পর্ব, কিছু কবিতায় তিনটি পর্ব আবার কিছু কবিতায় চার কিংবা পাঁচ পর্বের অসম মেলবন্ধন লক্ষ করা যায়। এক স্তবকের কবিতাও রয়েছে আবার বারো স্তবকের কবিতাও রয়েছে। এক কথায় আধুনিক কবিতার সকল উপকরণ ও উপাদান সকলই রযেছে তাঁর কবিতায়। কাব্যগ্রন্থটিতে অধিকাংশ কবিতাই আমার মনে হলো প্রেম রসের রসে সিক্ত। প্রেমরসের পাশাপাশি কাম রসের কথাও লক্ষ করা যায়। এছাড়াও কিছু কবিতাতে মৃত্যুচেতনার বিষয়টিও প্রস্ফুটিত হয়েছে। কবি তাঁর কবিতায় শ্রমিকদের কথা, প্রেমিকদের কথা, দেশমাতৃকার তরে জীবন উৎসর্গ করা বীরের কথা, কৃষকের কথাও ব্যক্ত করেছেন অত্যন্ত সুনিপুণভাবে। শ্রমিকের কথা বলতে গিয়ে তিনি ভেবেছেন করোনা মহামারির কথা। যখন আমরা ঘরবন্দি জীবন-যাপন শুরু করেছি ঠিক তখনো গার্মেন্টস শ্রমিকরা তাদের কর্মক্ষেত্রে গিয়েছেন কাজ করেছেন। জীবন বাঁচানোর জন্য হয়তো আমরা ঘরে থেকেছি কিন্তু জীবন বাঁচানোর জন্যই আবার শ্রমিকরা পথে নেমেছেন। কেবল তাঁদের জীবন নয়, আমাদের গোটা অর্থনীতিকেও শ্রমিকরাই সচল রেখেছেন। তারপর কৃষকরা ফসল ফলিয়ে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। যা সব থেকে বড় অবদান। সবকিছুই উঠে এসেছে কবি জিয়াউল হক সরকারের কবিতায়। কিছু কবিতায় কবির শৈশবের স্মৃতিমধুর কথা উপস্থাপন— যা সত্যিই পাঠক হৃদয়ে নাড়া দিয়ে যায়। কবি তাঁর প্রেমিকাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন কীভাবে স্কুল পালিয়ে তাঁর সাথে দেখা করতে এসেছেন। কবি বলেছেন, ‘ফেরা হয়নি আর’ কবিতায় মনে কি পড়ে তোমার? স্কুল পলাতক বালকের মতো হয়তো সেদিনও/ পালিয়ে এসেছিলাম তোমার হৃদয়-নীড়ে/ এক পলকেই— প্রথম দেখাতে।

সময় ও নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করে না। বয়ে চলে আপন গতিতে। প্রতারকের মতো ফিরে আসে স্মৃতির পাতায়। রয়ে যায় ছাপ। ভাঙ্গাগড়ার ইতিহাসে সত্যিকারের আগুনের চেয়ে বেশি দাহ্য যে আগুন সেটা হলো মনের আগুন। মনের আগুন বনের আগুনের চেয়ে বেশি ক্ষমতাধর। তাঁর কবিতার কিছু পঙ্তির মূলভাবে তা স্পষ্ট ভাবে ধরা দিয়েছে।

কবির কাছে জীবনের সবকিছুকেই মনে হয় কবিতা। তাঁর কাছে প্রেয়সী কবিতা, প্রকৃতি কবিতা, হেঁটে চলা কবিতা, পাপ-পুণ্য কবিতা, অনুভূতির শেষ পেরেকই কবিতা। আর তাই তো সবকিছু ছাপিয়ে কবি বলেছেন, ‘শব্দের ভীষণ প্রসব বেদনাই কবিতা/ স্পর্ধার আরেক নামই কবিতা।’ কবি সবকিছুর আদি-অন্ত-মধ্য সন্ধান করতে পারেন। সৃষ্টি-ধ্বংস সবকিছুর সন্ধান রাখেন। কিন্তু নারী হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া কতটা কঠিন হাজার বছর পাশে থাকলেও হয়তো তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তা উঠে এসেছে তার কবিতায়। যেমন— ‘যে আকাশে তারা নেই/ সেই আকাশই তোমার হৃদয়/ আলোকবর্ষ অপেক্ষার পরও মেলে না তোমার দ্যুতি।’ কারও কাছে প্রেম ধরা দেয়, আবার কারও কাছে প্রেম রয়ে যায় অধরাই। তবে কবি মনে করেন প্রেম আসে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে। প্রেমকে কবি কীসের সাথে তুলনা করবেন তার উপমা খুঁজে খুঁজে হয়েছেন হয়রান। তাই কবি প্রেমের ভারে বলেছেন, ‘কিন্তু প্রেম ! এটা কি রোগ/ নাকি রোগ সারানোর ওষুধ?’ ভালোবাসা আসলে বৃক্ষের মতো। হাত বাড়ালেই প্রতি দুয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বৃক্ষকে ছোঁয়া যায়, তেমনি ভালোবাসা হলো বৃক্ষ। যত আঘাতই করি না কেন, ভালোবাসা ফুরায় না বা আহত হয় না। যার ভেতরে ভালোবাসা আছে, সে কখনো অন্যের ক্ষতি বা অনিষ্ট করতে পারেন না। একটি কবিতার পঙ্ক্তিতে এসেছে ‘ভালোবাসা কি উদ্ভিদ? নির্বাক শুষে নিবে সকল বেদনা/ আর অকারণে বিলিয়ে দেবে নিজেকে?’

সাহিত্য হচ্ছে মানুষের মনের আয়না। এই আয়নায় মানুষের অভ্যন্তরীণ ছায়াচিত্র ভেসে ওঠে। সাহিত্য কেবল সৃষ্টি করলেই তা সার্থক হয় না। সাহিত্যকে পাঠকের সাথে পরিচয় করে তোলার জন্য, এক রচনাকে অন্য রচনা থেকে পৃথক করে চেনার জন্য একটি শিরোনাম একান্ত আবশ্যক। এ শিরোনামই সাহিত্যের নামকরণ। বৃষ্টিরা একা আসে না কাব্যগ্রন্থটিতে এত কিছুর পরেও মনে হলো বইটিতে কিছুটা অপূর্ণতা রয়েই গেল শিরোনামে। কবিতার বইটির নামকরণের ক্ষেত্রে কিছু খেদ রয়েছে আমার। কেননা নামকরণ একটি উত্তম শিল্প। বিখ্যাত লেখক Cavendis বলেছেন ‘A beautiful name is better than a lot of wealth.’ অর্থাৎ ‘একগাদা সম্পত্তির চেয়ে একটি সুন্দর নাম অনেক বেশি ভালো।’ তাই দায়সারা গোছের একটি নামকরণ করলেই রচনার উৎকৃষ্টতা প্রাপ্তি ঘটে না। নামটি হতে হবে সহজ, সুন্দর ও অর্থবহ। যার সাথে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য থাকবে। সুতরাং সাহিত্য যেমন একটি শিল্প, নামকরণও তেমনি শিল্পের উপকরণ।

একটি গল্পের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নামকরণের ভিত্তি মূলত চারটি। যেমন— ১. গল্পের চরিত্র, ২. গল্পের মূল উপজীব্য, ৩. গল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ও ৪. গল্পের ঘটনাস্থল ও পারিপার্শ্বিকতা। এসব বিষয়ের উপর গড়ে ওঠে। একটি কবিতার বইয়ের ক্ষেত্রেও এ চার ভিত্তি ধরলে দেখা যাবে কবিতার বইটি নামকরণে কতটা সার্থকতা অন্তনির্হিত রয়েছে। কবি জিয়াউল হক সরকার কবিতার বইটির নাম দিয়েছেন ‘বৃষ্টিরা একা আসে না’। চুয়াল্লিশ পৃষ্ঠার তেত্রিশ নম্বর কবিতা হলো ‘বৃষ্টিরা একা আসে না’। কবিতাটির শেষের দিকে লক্ষ করা যাক। কবি বলেছেন, ‘বৃষ্টিরা একা আসে না/ বৃষ্টিরা কখনো একা আসে না।’ উক্ত দুটি লাইন থেকে কবি বইটির নামকরণ করেছেন। আমার মতামত হলো— বইটির বেশিরভাগ কবিতায় রোমান্টিকতা লক্ষ করা যায়। সেই সাথে কিছু কবিতায় প্রতিবাদের সুর, স্মৃতিকাতরতা, দেশপ্রেম, মৃত্যুচেতনা, দেশভাবনা ও সাম্প্রতিক বিষয়াবলিও লক্ষ করা যায়। তবে কেন কবি বইটির নামকরণে একটু রোমান্টিক হননি? চারটি ভিত্তির কোনোটি অনুসরণ করেছেন আমার বোধগম্য হচ্ছে না। নামকরণে কিছু রোমান্টিক নাম বেছে নিয়ে নামকরণ করতে পারতেন। নতুবা বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো নাম। যেমন— হতে পারতো ‘অনুপ্রবেশ’, ‘আততায়ী প্রেম’, ‘শ্লোগানের অন্তরালে’, ‘অপরাহ্নের সুখ’ অথবা ‘মায়াজালের ধূপ’। এখানে কবির কিছু কবিতার কথাই আমি উল্লেখ করলাম। এসমস্ত নাম ব্যবহার করলে হয়তো কবিতাগুলোর বিষয়বস্তুর সাথে কিছুটা হলেও সামঞ্জস্য থাকত। তাই মনে করি, কবি নামকরণের ক্ষেত্রে পরবর্তী কাব্যগ্রন্থগুলোতে আরও সচেতন হবেন।

সব মিলিয়ে কবি জিয়াউল হক সরকারের কবিতায় যে কয়টি রসের আবির্ভাব লক্ষ করা যায় তার মধ্যে প্রেমরস, কামরস, রৌদ্ররসই প্রধান। তাই বলতে পারি— প্রেম ও রৌদ্ররসে বৃষ্টিরা একা আসে না। আশা করি, একজন পাঠক যখন কবিতার বইটি হাতে নেবেন প্রথমেই যেটা দেখে মুগ্ধ হবেন তা হলো এর প্রচ্ছদ। তারপর যখন একে একে কবিতাগুলো পড়া শুরু করবেন, তখন তিনি কাব্যগঙ্গায় ভাসতে ভাসতে হয়তো অমৃত আস্বাদন করতে পারেন। তবে আরেকটি কথা না বললেই নয়, বইটি পড়ে কখনো মনে হবে জীবনানন্দের কবিতার বই পড়ছি আবার ক্ষণেই মনে হতে পারে সুধীন্দ্রনাথ বা শামসুর রাহমানের ভাবে ভাসছি। এটা যদিও যাত্রাপথের আলোকদিশা তথাপিও স্বাতন্ত্র্যবোধের খানিকটা বিনাশ। তবুও সামগ্রিকভাবে বিষয়বস্তু, কাহিনী, অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিচার করে দেখা যায়, কাব্যগ্রন্থটিতে বিশুদ্ধ মানসিকতা ও শুদ্ধ রুচির পরিচর্যা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে কাব্যগ্রন্থটি একসময় অনন্য উচ্চতায় নিজের স্থান করে নেবে এটা নিশ্চিত।