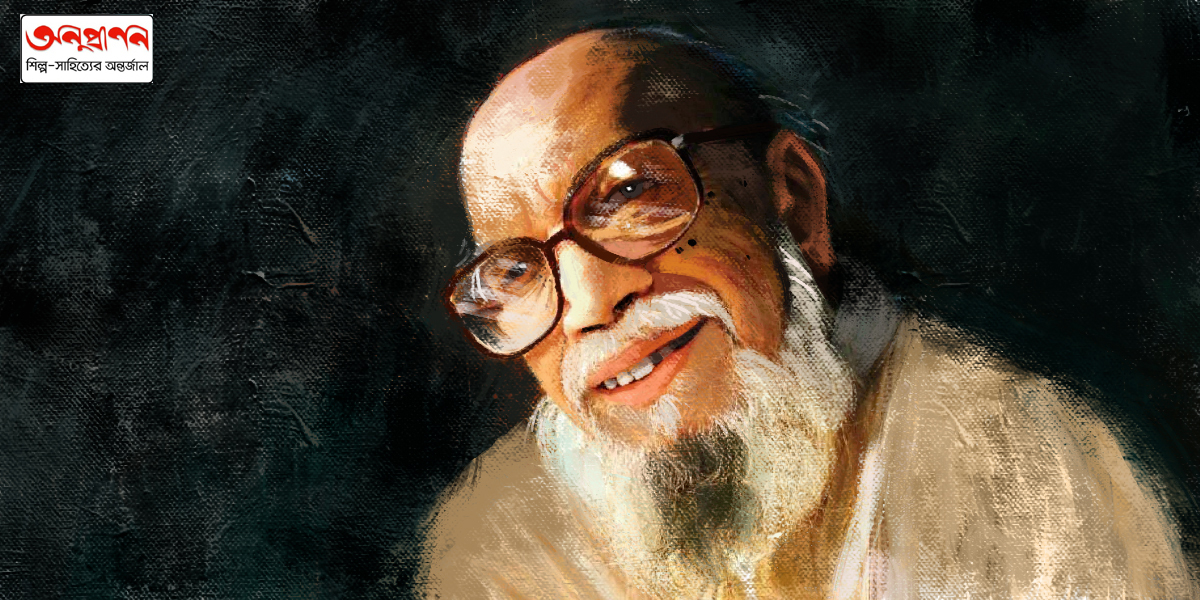

আল মাহমুদ বাংলাভাষার অন্যতম প্রধান একজন কবি। তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন কিন্তু তাঁকে নিয়ে সামগ্রিক মূল্যায়ন চোখে পড়েনি। আবহমান বাংলার লোক-ঐতিহ্য, রোমান্টিক ভাবনা, শরীরগন্ধি প্রেম চেতনা, নারী, গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের সংযোগ স্থাপন, বাংলাদেশের রূপ-প্রকৃতি, স্বদেশপ্রেম, মানবিকতা, দ্রোহ, ইতিহাস চেতনা ও সচেতনতা, বিশ্ব পরিস্থিতি, বিশ্বমানবতা, ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য, পরাবাস্তব, নদী-ভাটি অঞ্চল, আদম-হাওয়ার সেমিটিক কাহিনী এবং আধ্যাত্মিকতার অপূর্ব শৈল্পিক সমন্বয় ঘটেছে তাঁর কবিতায়। স্বীকার করা সমীচীন হবে যে, তাঁর কবিতায় যে ইসলামি অনুষঙ্গ সত্তর দশকের শেষভাগ থেকে স্থান লাভ করেছে তা ক্রমবিস্তার লাভ করেনি। তবে তা পাঠক হৃদয়পটে প্রবলভাবে জায়গা দখল করে রয়েছেন।

আল মাহমুদ ১৯৩৬ সালের ১১ জুলাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মোড়াইল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতৃপ্রদত্ত নাম মীর আবদুস শুকুর আল মাহমুদ। তার পিতার নাম মীর আবদুর রব ও মাতার নাম রওশন আরা মীর। তার দাদার নাম আব্দুল ওহাব মোল্লা, যিনি হবিগঞ্জ জেলায় জমিদার ছিলেন। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার সাধনা হাইস্কুল এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে হাই স্কুলে পড়ালেখা করেন। ১৯৬৮-তে আল মাহমুদ মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে বাংলা একাডেমি পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৬৩-তে প্রথম কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর প্রকাশের পর ১৯৬৬-তে কালের কলস প্রকাশিত হয়েছে। তবে সোনালী কাবিন প্রকাশের পর তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর কবিতার ব্যাপারে মানুষের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। মুখে মুখে আবৃত্তি হতে লাগল।

১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে দেশ ছেড়ে কবি আগরতলা হয়ে কলকাতায় গিয়েছিলেন। বিজয়ের পর দেশে ফিরে ১৯৭২-এ দৈনিক গণকণ্ঠ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ক্রমান্বয়ী সরকারবিরোধী প্রতিবেদন প্রকাশের জেরে ১৭ মার্চ ১৯৭৪ দিনগত রাতে তাঁকে বাসা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। সরকারি আদেশে ১৮ এপ্রিল ১৯৭৪ তারিখে গণকণ্ঠের প্রকাশনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। প্রায় এক বছর কারাবাসের পর ১৯৭৫-এর ১০ মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। ২০১৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ৮২ বছর বয়সে নিউমোনিয়াসহ বার্ধক্যজনিত নানা জটিলতায় ঢাকার ধানমন্ডির ইবনে সিনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

লেখালেখি শুরু করেন পঞ্চাশ দশকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আগে ও পরে— এ সময়ের মাঝে তার মতাদর্শে ব্যাপক পরিবর্তন হয়। আল মাহমুদের কবিতায় মুক্তিযুদ্ধের আগে গ্রামের জীবন, বামপন্থী চিন্তাধারা এবং নারী মুখ্য হয়ে উঠলেও ১৯৭৪ সালের পর থেকে তার কবিতায় ইসলামি ভাবধারাও লক্ষ করা যায়।

তিনি তার কবিতায় প্রথম দিকে ইসলামি ঐতিহ্যচর্চার সূচনা ঘটে। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ লোক লোকান্তর। এই কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা অন্ধকারে একদিন এবং নূহের প্রার্থনায় শিল্পিত স্বরে তুলে ধরেছেন ইসলামি ঐতিহ্যের প্রসিদ্ধ দুটি ঘটনা। অন্ধকারে একদিনে বলেছেন আদম-হাওয়ার জান্নাতে বসবাস এবং শয়তানের প্ররোচিত করার গল্প।

‘মায়াবী কথার ফাঁকে বোঝালো সে: প্রভুর শহরে আমি নাকি যেতে পারি!

অপরূপ নিষিদ্ধ বিতান পার হয়ে চোখের পলকে অলৌকিক ফলবতী বৃক্ষের নিচে।’

(অন্ধকারে একদিন : লোক লোকান্তর)

নূহের প্রার্থনা কবিতায় বর্ণনা করেছেন নুহ আ.-এর সময় সংঘটিত মহাপ্লাবনের কাহিনী। চারদিকে থৈ থৈ জল। দিকচিহ্নহীন জলে নৌকায় ভেসে চলছে কয়েকজন। তাদের মুখে প্রার্থনা আর পাপে লিপ্ত না হওয়ার মিনতি।

আকাঙ্ক্ষার মতো সিক্ত মোহময় মাটিতে কি আমি রাখবো প্রথমই পা?

অথবা যে প্রশংসার বাণী আমরা ধারণ করি হৃদয়ের কোমল কৌটোয়

তার কোনো কলি উচ্চারিত হবে এই অধমের নত মুখ থেকে?

আদমের কালোত্তীর্ণ সেই পাপ যেন

হে প্রভু আবার কভু ছদ্মবেশী সাপের মতন গোপন পিচ্ছিল পথে বেরিয়ে না আসে।

(নূহের প্রার্থনা, লোক লোকান্তর)

লোক লোকান্তরের পরবর্তী দুটি কাব্যগ্রন্থ কালের কলস ও সোনালী কাবিন-এ উল্লেখ করার মতো ইসলামি ঐতিহ্যের বয়ান করেননি। বাঙালি ও লোক-ঐতিহ্যের সফল ব্যবহার করেছেন।

কবির দ্বিতীয় ধাপে তার কবিতায় ইসলামি ঐতিহ্যের রূপায়ণ করেছেন হাত খুলে। এই পর্বেই ইসলামি ঐতিহ্য থেকে এগিয়ে গেছেন নিজস্ব বিশ্বাস, সুনির্মল অনুভবের রাখঢাকহীন বর্ণনার দিকে। মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো কাব্যগ্রন্থে কবি স্পষ্টভাবে কোরআনের আদর্শ গ্রহণের আজান উচ্চকিত করেন। ‘আমি জণমানবহীন বিরান নগরীর পরিত্যক্ত পাথরে আল্লাহর আদেশ পরিত্যাগ করতে পারি না। আমি ধ্বংসস্তূপের ওপর থেকে সেই মহাগ্রন্থের কাছে নেমে এলাম। যখন দু’হাত বাড়িয়ে তা বুকের কাছে তুলে আনতে যাবো, খোলা পৃষ্ঠায় একটি আয়াতের ওপর নজর পড়ল—

এই ভাবে বহু শহর আমি ধ্বংস করেছি যেহেতু তা ছিল অন্যায়কারী,

ফলে তা ধ্বংসস্তূপ হয়ে রয়েছে— আর পরিত্যক্ত কূপ, আর উঁচু চূড়ার প্রাসাদ।

বহু চেষ্টায়, বহু হোঁচট ও হুমড়ি খেতে খেতে

আমি আমার পুরোনো আবাসস্থলে পৌঁছলাম।

আমার ঘরভাঙা ইটের ঢিবির মতো উঁচু হয়ে আছে।

আমি আমার সন্তানদের নাম ধরে বিলাপ করলাম।’

(মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো)

এই কাব্যগ্রন্থে হেদায়াতের হাওয়ায় দুলে উঠেছিল ঈমানের মায়াবী পর্দা। মায়াবী পর্দা দোলাতে দোলাতে ইসলামি ঐতিহ্যের আলাপটাও সেরে নিয়েছেন। মুসা আ. সিনাই পর্বতে গিয়েছিলেন তাওরাত আনতে। এই ফাঁকে তাঁর উম্মতেরা লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল বাছুর পূজায়। ধাতুর ওলান কবিতায় এর বর্ণনা দিয়েছেন—

মানুষ আবার দেখো সোনার গাভীর কাছে যায়;

পেছনে পর্বত শীর্ষে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের মতো সুন্দর আওয়াজে

পবিত্র অক্ষরগুলো ঝরে যায়, আয় ফিরে আয়!

আর সে আহ্বান শোনো বিবেক ফাটিয়ে দিয়ে বাজে।

(ধাতুর ওলান থেকে, মায়াবী পর্দা দুলে ওঠো)

অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না কাব্যগ্রন্থের ইহুদিরা ও প্রহরাস্তের পাশফেরা কাব্যগ্রন্থের ইউসুফ কবিতায় ঐতিহ্যের রূপায়ণ করেছেন। অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না কাব্যগ্রন্থের হযরত মুহম্মদ কবিতায় কবি জীবন ও জগৎ বিনির্মাণে হজরত মুহম্মদ (সা.)-এর জীবনাদর্শের অবদানের কথা ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে কবি তাঁর মহিমা, জ্যোতির্ময় ব্যক্তিত্ব, মহাকালিক ব্যাপ্তি, কৃতিত্ব ও বিচ্ছুরিত আলোর জয়গান গেয়েছেন সংহত কাব্যভাষায়।

লাত্-মানাতের বুকে বিদ্ধ হয় দারুণ শায়ক যেসব পাষাণ ছিল

গঞ্জনার গৌরবে পাথর এঁকে একে ধসে পড়ে ছলনার

নকল নায়ক পাথর চৌচির করে ভেসে আসে ঈমানের স্বর।

লাঞ্ছিতের আসমানে তিনি যেন সোনালি ঈগল

ডানার আওয়াজে তাঁর কেঁপে ওঠে বন্দীর দুয়ার;

ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় জাহেলের সামান্য শিকল

আদিগন্ত ভেদ করে চলে সেই আলোর জোয়ার।

(হযরত মোহাম্মদ, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না)

কবির মরমি মনোভাবের উন্মেষ হয় দ্বিতীয় পর্বের কবিতায়। স্রষ্টার কথা বলেন। মনের আরজি নিবেদন করেন। মিথ্যাবাদী রাখাল কাব্যগ্রন্থের আলো নিরাকার কবিতায় বলেন—

নিয়মের সুতোগুলো ধরে আছে তোমারই আঙুল ঘূর্ণাবর্তে তুমি নেই,

ঘুরে যায় নক্ষত্র নীলিমাবিলুপ্তির নেশা যেন আমাদেরই অস্তিত্বে আকুল আরম্ভ

অদৃশ্য যার কেন খুঁজি তারই পরিসীমা? কালের বিচারে তুমি মহাকাল,

অনন্ত সময় আমি এক কবি মাত্র, গুণ গাই, আমার কী ভয়।

দোয়েল ও দয়িতা কাব্যগ্রন্থের ‘হে আমার আরম্ভ ও শেষ’ কবিতায় বলেন—

হে আমার আরম্ভ ও শেষ। অন্তরের কিনারা আমার এবার আমাকে নাও।

অপ্রস্তুত আত্মা আমি। কিন্তু জানি তুমি ছাড়া

আমার দোদুল্যমান শরীরের নৌকাখানি অন্যঘাটে জমায়নি পাড়ি।

পারানির কড়ি নেই। কিন্তু ছিল তোমাকে ভরসা। পাপী আমি।

কিন্তু জানি বহুদূরে আছে এক ক্ষমার তোরণ। ভ্রান্ত আমি।

কিন্তু জানি আছে এক দয়ার্দ্র হাসির দীপ্তি অনন্তের অসীমে।

হে আমার আরম্ভ ও শেষ !

কবির মরমি মনোভাবের পূর্ণতা পায় তার তৃতীয় পর্বের কবিতায়। স্রষ্টাকে পাওয়ার আকুলতা। স্রষ্টার দরবারে নিজেকে সমর্পণের ব্যাকুলতা কবিকে তাড়িত করে। দ্বিতীয় ভাঙন কাব্যগ্রন্থের ভরহীন কবিতায় বলেন—

স্তব্ধতার মত শুধু বলে ওঠা, তোমাকে পেলাম।

তোমার নামে প্রেমদরিয়ার ঢেউয়েরা লাফায় নুনের গুঞ্জন ওঠে আটলান্টিকে,

কি অশান্ত জলনামের মহিমা গায় মেঘপুঞ্জ। পাখির কুলায়নামের জিকির ওঠে।

দশদিকে তোমার গজল। অন্তিম পেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি।

আর নেই ভর এখন আমাকে ধর মেলে দিয়ে নূরের চাদর।

দ্বিতীয় ভাঙন কাব্যগ্রন্থের প্রার্থনার ভাষা কবিতায় বলেন—

প্রার্থনার ভাষা দাও প্রভু, নির্জ্ঞান আত্মসমর্পণের সহজতা।

আমি কি পাড়ি দিয়ে যাচ্ছি না হাঙর সংকুল সমুদ্রের চেয়ে দুরূহ যে আয়ু?

সেই দিন এবং রাত্রি? উদয় আর অস্ত, আঁধার এবং আলো।

পৌঁছুতে চাই প্রভু তোমার সান্নিধ্যে তোমার সিংহাসনের নিচে

একটি ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে। যার পাখায় আঁকা অনাদিকালের অনন্ত রহস্য।

একজন কবি কখনো তাঁর ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করতে পারেন না। ঐতিহ্যের নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করেন বর্তমানের শক্তি ও সম্ভাবনা। আগামীর স্বপ্ন ও উদ্দীপনা। আল মাহমুদের পূর্বপুরুষদের ইতিহাসে লেগে আছে ইসলামি ঐতিহ্যের ছোঁয়া। তাই তিনি তাঁর ঐতিহ্যের কথা বলেছেন। সাহসের সমাচারে দেখিয়েছেন নিজের দৌড়। উড়াল কাব্যের ডানায় চড়ে মায়াবী পর্দা দোলাতে দোলাতে রচনা করে গেছেন ইতিহাস। প্রভুর সান্নিধ্যে ফুরফুরে প্রজাপতি হয়ে উড়ে গেছেন বাংলা কবিতার প্রবাদপুরুষ আল মাহমুদ। তাঁর পাখায় আঁকা অনাদিকালের অনন্ত রহস্য। এই রহস্যের উদঘাটন করতে করতেই আমাদের একজীবন কেটে যাবে। তিনি তার শেষ জীবন পর্যন্ত ইসলামের ভাবধারায় তার কবিতাগুলো রচনা করে পাঠক মনকোঠায় জায়গা করে নিয়েছিলেন।