ভূমিকা

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বাঙালির জাতীয় জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েক মাস পরেই বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়।১ ভাষা আন্দোলন প্রাথমিক পর্যায়ে একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে শুরু হলেও কালক্রমে এটি রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ ধারণ করে। ফলে পূর্ব বাংলার জনগণের মধ্যে স্বাধিকারের চিন্তা-চেতনা শুরু হয়। প্রথম দিকে ভাষা আন্দোলন শুধু শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তীকালে সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে এর প্রভাব পড়ে। ভাষা আন্দোলন ছাত্র, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক, কর্মচারী প্রভৃতি সকল পেশার লোকের মধ্যে ঐক্যের সৃষ্টি করে।২

১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হওয়া এ আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাংলার ইতিহাসে পাকিস্তানের শোষণের বিরুদ্ধে এটিই ছিল বাঙালি জাতির প্রথম বিদ্রোহ।

১৯৫২ সালের রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যে উত্তাল আন্দোলন শুরু হয়েছিল ঢাকায় সে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুরের অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁওয়ের ছাত্রসমাজ ও সচেতন জনগণ। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ঠাকুরগাঁও এইচই স্কুলের (বর্তমান ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়) ছাত্ররা। এছাড়াও এ আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল ঠাকুরগাঁও এমই গার্লস স্কুলের (বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে) ছাত্রীরা; প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের (পিটিআই) ছাত্র-ছাত্রী ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকগণ; কোকিল পাঠশালার (বর্তমানে কোকিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) ছাত্র-ছাত্রী; শালিক মক্তবের (বর্তমানে শালিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়) ছাত্র-ছাত্রীরা ও আরও কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও ২১ ফেব্রুয়ারির সকালের মিছিলে ছাত্রদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে যুক্ত হয়েছিল ঠাকুরগাঁওয়ের সুশীল সমাজ ও অধিকারসচেতন জনগণ। এভাবেই ভাষা আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন নিয়ে জাতীয় ও স্থানীয়ভাবে অনেক গবেষণা ও লেখালেখি হলেও ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে এখন পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন লেখালেখি কিংবা গবেষণা হয়নি।

বদরুদ্দীন উমর রচিত ‘পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি’ (তৃতীয় খণ্ড) গ্রন্থটিতে ঢাকা শহরের বাইরের পরিস্থিতি নামক অধ্যায়টিতে ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ও জনসাধারণের উপর গুলিবর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে ২২ ফেব্রুয়ারি ঢাকার মতো পূর্ব বাংলার সর্বত্রই ব্যাপকভাবে বিক্ষোভ সংঘটিত হয় সে সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, কুমিল্লায় বিক্ষোভ মিছিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।৩ এছাড়াও এ অধ্যায়ের শেষে বলা হয়েছে ঢাকার বাইরে পূর্ব বাংলার সর্বত্র একই ধরনের বিক্ষোভ মিছিল, জনসভা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলেও ঢাকার গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত হয়।৪

মোহাম্মদ এমদাদুল হক রচিত ‘মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও’ গ্রন্থটিতে ‘নতুন দেশ’ নামক অধ্যায়টিতে ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখা হয়েছে। গ্রন্থটিতে ১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারির কয়েকজন নেতার মিটিংয়ের কথা এবং পরের দিন ২১ ফেব্রুয়ারি সকালের মিছিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।৫ ফলে গ্রন্থটি থেকে ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য জানা যায়নি।

মো. আব্দুল লতিফ রচিত ‘মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস’ গ্রন্থটিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার রাজপথে শফিক, সালাম, জব্বার, বরকতসহ ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হলেও ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে কোন তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।৬

মো. সোহেল রানা রচিত ‘ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য’ গ্রন্থটিতে ‘ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও’ নামক অধ্যায়টিতে ঠাকুরগাঁও জেলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে।৭

ঠাকুরগাঁও ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত ‘ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য’ গ্রন্থটিতে বেলাল রব্বানী ও অন্যান্য রচিত ঠাকুরগাঁওয়ের বরেণ্য ব্যক্তিত্ব অধ্যায়টিতে মুহাম্মদ দবিরুল ইসলামের জীবনীতে ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলনে তার যুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।৮ কিন্তু গ্রন্থটির কোথাও ভাষা আন্দোলনের পটভূমির ইতিহাস সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা ‘শ্বাদল’-এ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী ফওজিয়া মির্জা কহিনুর কর্তৃক রচিত ‘কৈশোর জীবনের জলচ্ছবি’ নামক অধ্যায়টিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিছিলে পুলিশ গুলি করে ছাত্র হত্যা করেছে সে কথা উল্লেখ আছে এবং ২৪/ ২৫ তারিখের পরে ঢাকায় ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ঠাকুরগাঁওয়ে যে প্রতিবাদ ও মিছিল হয়েছে সে সম্পর্কে উল্লেখ আছে।৯ কিন্তু ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলনের বিস্তারিত ইতিহাস সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।

ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী ২০১৩ (অষ্টম সংখ্যা), ‘মালঞ্চ’-তে মো. মোন্তেজুর রহমান (সেলিম) রচিত ইতিহাস ও ঐতিহ্য নামক অধ্যায়টিতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় (তৎকালীন ঠাকুরগাঁও এইচই স্কুল) এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মিছিলের কথা, হোস্টেলের কক্ষে মিটিংয়ের কথা, ২১ ফেব্রুয়ারির পরবর্তীকালে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রতিবাদ, হরতালের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।১০

এম আব্দুল আলিম রচিত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জেলাভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থটিতে নবম অধ্যায়টি রংপুর রংপুর বিভাগে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত। অধ্যায়টিতে ‘ঠাকুরগাঁওয়ে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন’ শিরোনামে ঠাকুরগাঁওয়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।১১

অজয় কুমার রায় রচিত বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ (প্রথম খণ্ড) গ্রন্থটিতে বেশ কয়েকজন ভাষা সৈনিকের জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি গ্রন্থটিতে ভাষা সৈনিকদের জীবনী লিপিবদ্ধ করলেও ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে তারা কীভাবে জড়িত ছিলেন সে সম্পর্কে কোনো তথ্য উল্লেখ করেননি। গ্রন্থটি থেকে ঠাকুরগাঁও জেলার যে সকল ভাষা সৈনিকদের নাম পাওয়া যায় তারা হলেন— আব্দুর রাজ্জাক১২, আব্দুল মালেক১৩, মুহাম্মদ দবিরুল ইসলাম১৪, মো. ফজলুল করিম১৫, সামশুল হক১৬, এফ এ মোহাম্মদ হোসেন১৭ প্রমুখ।

উল্লিখিত গ্রন্থগুলোর আলোকে ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানা যায় না। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের যে সূচনা হয়েছিল তার ব্যাপক ও পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি। ১৯৪৮ সালের মার্চের ভাষা আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র জমজমাট না হলেও কোনো কোনো শহরে তা ছিল যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকায় ঘোষিত মার্চের কর্মসূচি বাস্তবায়নে ঠাকুরগাঁওয়ের ছিল বিশেষ ভূমিকা।১৮ কিন্তু ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে এখন পর্যন্ত জাতীয় পর্যায়ে কোনো গবেষণা হয়নি। ফলে জাতীয় ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস এখনও অজানা। সঙ্গত কারণেই ‘ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও’ শিরোনামে গবেষণা কর্মটি সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা অনুসৃত হয়। ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে মাঠ পর্যায়ে গবেষণা হলে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁওয়ের পরিপূর্ণ ইতিহাস রচিত হতে পারে। যার মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের অঞ্চলভিত্তিক সঠিক ও নির্মোহ ইতিহাস রচিত হবে।

ঠাকুরগাঁও জেলার ভৌগোলিক ইতিহাস

বাংলাদেশের ম্যাপে উত্তরে অবস্থিত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত উত্তরের প্রত্যন্ত জনপদ ঠাকুরগাঁও। অবারিত সবুজের শস্যখেত জনপদটিতে ছড়িয়ে রেখেছে স্নিগ্ধতার আবহ। ঠাকুরগাঁও জনপদটি সুপ্রাচীন কাল থেকে বাংলার মূল ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হলেও এখানকার প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ধরনের মানুষও স্বতন্ত্র স্বভাবের ঠাকুরগাঁও জেলার নামকরণের ইতিহাসেও রয়েছে ভিন্নতা। অধ্যয়ন ও গবেষণার অভাবে ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস আজও রয়েছে অন্ধকারে নিমজ্জিত। তবে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু অনুসন্ধানের কাজ হয়েছে বলেই ঠাকুরগাঁয়ের অতীতের বিক্ষিপ্ত ইতিহাসের কথা শোনা যায় মানুষের মুখে মুখে।

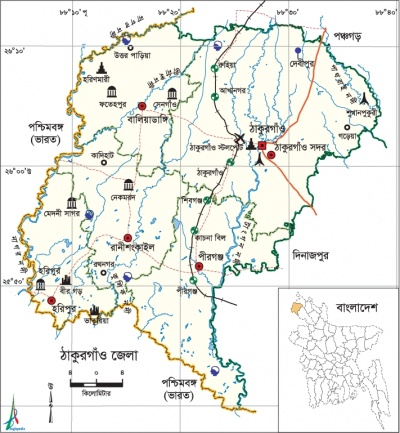

১৮ হাজার ৯ কিলোমিটার আয়তনের এ জেলা ছিল প্রাচীন পুণ্ড্রবর্ধন জনপদের অংশ। এই জেলার উত্তরে পঞ্চগড়, পূর্বে পঞ্চগড় ও দিনাপুর জেলা, দক্ষিন ও পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অবস্থিত। জেলারূপে নতুন হলেও জনপদ হিসেবে ঠাকুরগাঁওয়ের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস।

ঠাকুরগাঁও নামটি শুনলেই মনে হবে এটি একটি হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা। অসংখ্য ঠাকুর দেবতার সমন্ধয়ে ভরপুর এ জেলা। হিমালয়ের কোণ ঘেঁষে অবস্থিত এ জেলা সভ্যতার পথে হাঁটতে শুরু করেছে অনেক আগেই। তাই প্রাচীন সভ্যতার কোনো নিদর্শন খুঁজে পেতে চাইলে তার সন্ধান করতে হবে ঠাকুরগাঁও সংলগ্ন এলাকাতেই। কারণ বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন নিদর্শন চর্যাপদের আবিষ্কার হয়েছে ঠাকুরগাঁয়ের কাছাকাছি নেপালের রাজ্য দরবার থেকে। আবার দেখা যায়, ঠাকুরগাঁও সংলগ্ন এলাকার মানুয়ের মুখের ভাষার সঙ্গে চর্যাপদের ভাষার যথেষ্ট মিল রয়েছে। ঠাকুরগাঁও সন্নিহিত এলাকাকে চর্যাপদ রচনার এলাকা বলে রাষ্ট্রীয়ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

ইতিহাসসমৃদ্ধ এই জনপদে ছড়িয়ে আছে প্রাচীন সভ্যতার বহু মূলবান ইতিহাস। গবেষণা কাজের অভাবে বাংলার প্রাচীনতম জনপদ পুণ্ড্রবর্ধনের বরেন্দ্রর কেন্দ্রস্থল ঠাকুরগাঁওয়ের ইতিহাস আজও অনাবিষ্কৃত আছে। আর্যরা এদেশের আগমনের বহু আগে থেকেই এই অঞ্চল সহ সমগ্র দিনাজপুর জেলার ছিল সভ্য মানুষের বসবাস। তার প্রমাণ হলো অবিভক্ত দিনাজপুর বানগড়ে বা কোটিবর্ষে প্রস্তর যুগের বহু নিদর্শনপ্রাপ্তি। সেখানে যদি প্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই ঠাকুরগাঁওয়েও এ ধরনের প্রত্নবস্তু পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এখনও ঠাকুরগাঁওয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের পুকুর দিঘি খননের সময় অসংখ্য প্রাচীন মূর্তি পাওয়া যায় ১৯৮৪ সালে ঠাকুরগাঁও সদর থানার রাজাগাঁও গ্রাম থেকে কিছু প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া যায়। এগুলোর মধ্যে ২১টি মুদ্রা স্থানীয় ট্রেজারিতে জমা আছে। উল্লেখ্য যে পরবর্তীকালে এ মুদ্রাগুলো সম্পর্কে আর কিছু জানা যায়নি। খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতকে পুণ্ড্ররাজ তথা বাংলাদেশ গুপ্তদের অধিকার আছে। সে সময়ে দিনাজপুরের কোটিবর্ষ ছিল পুণ্ড্ররাজ্য তথা বাংলাদেশের একটি বিষয়ের সদর দপ্তর। আর একটি বিষয়ে কেন্দ্রস্থল ছিল পঞ্চনগরী। এই পঞ্চনগরীর বর্তমান অবস্থান দিনাজপুর জেলার চরকাই বিরামপুর, চণ্ডীপুর ও গড় পিঙ্গলাই এলাকায়। গুপ্ত আমলের বেশ কিছু তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হয়েছে বর্তমান দিনাজপুর জেলা থেকে। ঐতিহাসিক আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া দিনাজপুর জেলায় গুপ্ত আমলের প্রাচীন কীর্তির নিদর্শনসমৃদ্ধ এলাকার নাম উল্লেখ করতে গিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল থানার নেকমরদের নামও উল্লেখ করেছেন। এ থেকে অনুমান করা যায় বর্তমান ঠাকুরগাঁও জেলায় গুপ্ত আমলের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে।

হিমালয়ের কোল ঘেঁষে অবস্থিত টাঙ্গন নদীর তীরবর্তী একটি গ্রামে রাজা গোবিন্দ নারায়ণ ঠাকুর তার প্রথম আস্তানা গড়ে তোলেন। ধর্মচর্চার জন্য তৈরি করেন মন্দির ও বিভিন্ন ধর্মশালা। ফলে পুরোহিত ঠাকুর সন্ন্যাসিতে ভরে উঠে গ্রামটি। এরপর ধীরে ধীরে ঠাকুরদের গ্রাম থেকে ঠাকুরগাঁও নামান্তরিত হয় বলে ধারণা করা হয়। কিন্তু এর সমর্থনে ইতিহাস হতে কোন তথ্য পাওয়া যায় না।১৯

মানচিত্রে ঠাকুরগাঁও নিশ্চিন্তপুর নামে দুটি আলাদা জায়গা করা আছে। টাঙ্গন নদী পূর্ব প্রান্তে দেখানো হয়েছে নিশ্চিন্তপুর এবং এর কিছুটা উত্তরে পশ্চিমে টাঙ্গন নদীর পশ্চিম প্রান্তে দেখানো হয়েছে ঠাকুরগাঁও। এ থেকে পরিস্কার বোঝা যায় যে টাঙ্গন নদীর পুর্ব প্রান্তে নিশ্চিন্তপুরকেই পরবর্তীকালে ঠাকুরগাঁও নাম দিয়ে সদরের নামকরণ করা হয়।২০ আর এর মাধ্যমেই নিশ্চিন্তপুর রুপান্তরিত হয় ঠাকুরগাঁওয়ে। প্রথমে সমগ্র মহকুমা পরিচিত হয় ঠাকুরগাঁও নামে এবং পরে এরই ধারাবাহিকতায় ঠাকুরগাঁও জেলা হিসেবে পরিচিত লাভ করে। ১৭৯৩ সালে ঠাকুর গ্রাম অবিভক্ত দিনাজপুর জেলার থানা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রচলিত অন্য ইতিহাস থেকে জানা যায়, জেলা সদর থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত আকচা ইউনিয়নে সতিশ ও নারায়ন চক্রবর্তী নামে দুই জমিদার।২১ সদর তাদের বসত বাড়ি ঠাকুরবাড়ি নামে পরিচিত ছিল। ধারণা করা হয়, ঠাকুরবাড়ি থেকে ঠাকুরগাঁও নামে উৎপত্তি। চক্রবর্তী বাবু অনুরোধে জলপাইগুড়ির জমিদার এখানে একটি থানা স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকারকে রাজি করালে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে এখানে একটি ঠাকুরগাঁও নামে থানা স্থাপন করা হয়। পরে টাঙ্গন নদী পূর্বতীরে ঠাকুরগাঁও থানা স্থানান্তরিত হয়।২২ প্রচলিত ইতিহাস মতে, ঠাকুর অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের সংখ্যাধিক্যের কারণে স্থানটির নাম ঠাকুরগাঁও হয়েছে।

১৮০০ সালে ব্রিটিশ শাসনামলে টাঙ্গন, শুক, কুলিক, পাথরাজ ও ঢেপা বিধৌত এই জনপদের একটি ঠাকুর পরিবারের উদ্যেগে বর্তমান পৌরসভার কাছাকাছি কোনো একটি স্থানে থানা স্থাপন করা হয়। তাদের নামানুসারে থানাটির নাম হয় ঠাকুরগাঁও থানা। ১৮৬০ সালের প্রথম দিকে এটি মহুকুমা হিসেবে ঘোষিত হয়।২৩ এর অধীনে সে সময় ৬টি থানা ছিল। এগুলো হলো— ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গি, পীরগঞ্জ, রানিশংকৈল, হরিপুর ও আটোয়ারি। ১৯৪৭ সালে এই ৬টি থানা ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার ৩টি থানা ও কোচবিহারের ১টি থানা, মোট ১০টি থানা নিয়ে মহুকুমা হিসেবে ঠাকুরগাঁও নতুনভাবে যাত্রা শুরু করে। কিন্তু ১৯৮১ সালে আটোয়ারি, পঞ্চগড়, বোদা, দেবিগঞ্জ ও তেঁতুলিয়া নিয়ে পঞ্চগড় আলাদা মহুকুমা হলে ঠাকুরগাঁও ৫টি থানায় সংকুচিত হয়। থানাগুলো হলো— ঠাকুরগাঁও সদর, বালিয়াডাঙ্গি, পীরগঞ্জ, রানিশংকৈল, হরিপুর। ১৯৮৪ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও জেলা হিসেবে যাত্রা শুরু করেন।২৪ ঠাকুরগাঁয়ের নাম বাংলাদেশের মানচিত্রে চিহ্নিত হয় জেলা রূপে। জনপদ হিসেবে নতুন হলেও ঠাকুরগাঁওয়ের রয়েছে এক সুপ্রাচীন ইতিহাস। প্রশাসনিক ঠাকুরগাঁও জেলার ৫টি থানা বাংলাদেশের উত্তর প্রান্তে ৮৮.৬” ও ৮৮.৩৯” পূর্ব দ্রাঘিমাংশে এবং ২৫.৪৬” ও ২৬.২১” উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত ঠাকুরগাঁও জেলা মোট আয়তন ১৮০৯.৫২ কিলোমিটার।২৫ ঠাকুরগাঁওয়ে ৫টি উপজেলা, ২টি থানা মিলে মোট ইউনিয়ন ৫১টি। বর্তমান লোক সংখ্যা ১২,৯৫,৯২২ জন এর মধ্যে পুরুষ ৬,৬১,৪৩৯ ও মহিলা ৬,৩৪,৪৮৩ জন। প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৭৬২ জন মানুষ বাস করে। জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার ১৪৮%।

ঠাকুরগাঁও জেলায় প্রায় সাড়ে ১২ হাজার আদিবাসী আছে। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কোচ, পলিয়া, রাজ বংশী।২৬ এছাড়া দীর্ঘ শিবাকার ও প্রশস্ত নাশা বৈশিষ্ট্যসহ আদি অস্ট্রেলীয় ও মোঙ্গলীয় রক্তের মিশ্রণ জাত আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর এ জেলায় পরিদৃষ্ট হয়। যেমন— মালো, মাহতো, ভুঁইয়া, হাড়ি, হো, কুকামার, গাংঘু প্রভৃতি।২৭

ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও

বাঙালি জাতির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। বাঙালির মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের প্রভাব অনস্বীকার্য। বাংলা ভাষার উপর পাকিস্তানি শাষকগোষ্ঠী ও মুসলিম লীগ চক্রের আক্রমণ ছিল মূলত বাঙালি জাতির আবহমান ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, হাজার বছরের ইতিহাস ও আত্মপরিচয়ের উপর আঘাত। এই আক্রমণ পাকিস্তানিদের পূর্ব বাংলার আর্থ সামাজিক ক্ষেত্রে শাসন, শোষণ ও লন্ঠনের ধারাবাহিকতারই অংশ।২৮ এরই ধারাবাহিকতায় তারা প্রথম আঘাত হানে পূর্ব বাংলার জনগণের ভাষার উপর। যার ফলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি সংঘটিত হয় ভাষা আন্দোলন।

১৯৪৮ সালে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন পূর্ব পাকিস্তানে শুরু হয়েছিল তা সর্বত্র একরকম না হলেও কোনো কোনো শহরে ছিল তা যথেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ। ঢাকায় ঘোষিত মার্চের কর্মসূচি বস্তবায়নে তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুর জেলার অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁওয়ের জনগণের ছিল বিশেষ ভূমিকা। মো. ফজলুল করিম, আকবর হোসেন, আব্দুর রশীদ মোক্তার, দবিরুল ইসলামসহ আরও কয়েকজন তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমার ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করে তোলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েও পড়াশোনা শেষ না করে ঠাকুগাঁওয়ে এসে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন মো. ফজলুল করিম।২৯

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁওয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তৎকালীন ছাত্ররা। সেসময় ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সাধারণ জনগণ। তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমার ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দু ছিল দিনাজপুর। তাই ঠাকুরগাঁও মহকুমার ছাত্ররা দিনাজপুরেই ভাষা আন্দোলনে বেশি জড়িয়ে পড়তেন। দিনাজপুর জেলায় ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি দবিরুল ইসলাম। ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তিনি আইয়ুব সরকারের নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালে গ্রেফতার হলে তখন তার উপর ব্যাপক নির্যাতন চলে।৩০ বন্দুকের বেয়োনেট দিয়ে তার বুকে আঘাত করা হয়। এতে তার হার্টের একটি ভাল্ব নষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে তিনি অল্প বয়সে ধুঁকে ধুঁকে মারা যান।৩১ দবিরুল ইসলামের সঙ্গে ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারা হলেন আইনজীবী, সমাজসেবক, রাজনীতিবিদ আব্দুর রশিদ মোক্তার (পিতা— নঈমউদ্দিন আহমেদ); সমাজসেবক ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আব্দুর রউফ চৌধুরী (পিতা— মোলভী খোরশেদ আলম চৌধুরী); রাজনীতিবিদ, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সমাজসেবক ডা. আব্দুল মালেক (পিতা— নবীরুদ্দিন); রাজনীতিবিদ, শিক্ষানুরাগী, ক্রীড়ানুরাগী, মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক মো. ফজলুল করিম (পিতা— নঈম উদ্দিন আহাম্মদ); বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সামশুল হক (পিতা— শেখ সাখাওয়াত হোসেন); সমাজসেবক, বাম রাজনীতিবিদ ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক আইনজীবী এফ এ মোহাম্মদ হোসেন; আইনজীবী বলরাম গুহ ঠাকুরতা (পিতা— সুরেশ চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা); ডাক্তার জর্জেসুর রহমান; আইনজীবী বজলুর রহমান; বালিয়াডাঙ্গির সিরাজউদ্দিন আহমদ; রাফিউল এহসান; মনসুর আলম মজিবুর রহমান; নুরুল আলাম (জাপান); মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক ও সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আকবর হোসেন; রুটু; ফওজিয়া মির্জা কহিনুর; সাবেক জজ আব্দুল গফফার; আনিসুর রহমান; আওয়ামী লীগ নেতা মশির উদ্দিন মোক্তার; মো. আব্দুল হক (পিতা— করিমউদ্দিন সরকার); মো. ওয়ারেছ কেরামত আলী (পিতা— কেরামত আলী মোক্তার);৩২ মো. তোয়াবুর রহিম; মোজাফফর রহমান; মজিবর রহমান; ইসলাম প্রমুখ। এছাড়াও তৎকালীন ঠাকুরগাঁও মহকুমার অন্যতম থানা পীরগঞ্জের অনেকেই ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ডা. আব্দুর রাজ্জাক (পিতা— খমির উদ্দিন সরকার); মোকছেদ আলী, ইসমাইল হোসেন, ডা. আইনুল হক, এনায়েতুল্লাহ, ডা. সুজাউদ্দীন আহমদ (পিতা— মশিতুল্লাহ সরকার),৩৩ হাফিজউদ্দিন প্রমুখ।

বাংলাভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ঠাকুরগাঁওয়ে জোরদারভাবে শুরু হয়েছিল সংগ্রাম, মিছিল, মিটিং, সমাবেশ, পিকেটিং, পোস্টারিং, প্রচার আর হরতাল পালন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মিছিলে পুলিশের গুলিতে সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ অনেকে শহীদ হওয়ার খবর সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ‘ঠাকুরগাঁও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি’র নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁওয়ে টানা ৭ দিন হরতাল পালন করা হয়। হরতালের দিনগুলোতে শুধু হাসপাতাল, ডাক্তারখানা ও ওষুধের দোকান ব্যতিত অন্য সব দোকান-পাট এমনকি হোটেল পর্যন্ত বন্ধ ছিল। সেই সময় গ্রাম থেকে শহরে আসা লোকজনের খাওয়া-দাওয়ার সুবিধার্থে শহরে পর্যায়ক্রমে একটি করে হোটেল খোলা রাখা হতো।

২২ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় তৎকালীন দিনাজপুর সুরেন্দ্রনাথ কলেজের (বর্তমান দিনাজপুর সরকারি কলেজ) ছাত্রনেতা মোজাফফরের নেতৃত্বে কয়েকজন ছাত্রনেতা ঠাকুরগাঁও মহাকুমায় সংগ্রাম কমিটি গঠনের লক্ষে তৎকালীন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদালয়ে গমন করেন। তারা পুরাতন মুসলিম হোস্টেলের দুই নম্বর কক্ষে বসে ছাত্রদের এক সমাবেশে উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রাক্তন ছাত্র মো. ফজলুল করিমকে সভাপতি এবং মুসলিম হোস্টেলের দুই নম্বর কক্ষের আবাসিক ছাত্র মনসুর আলম মজিবুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২১/২২ সদস্য বিশিষ্ট ঠাকুরগাঁও মহকুমার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করেন। এ কমিটির নেতৃত্বে ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলন চরম রূপ ধারণ করে।

সেই সময় মুসলিম ছাত্র হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন নাসির উদ্দিন আহমেদ। মুসলিম হোস্টেলের সহকারি সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন মৌলভী আব্দুল রশিদ। আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিভিন্ন কাগজপত্র ও সামগ্রীর খোঁজ করতে পুলিশ প্রায় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের হোস্টেলগুলোতে তল্লাশি অভিযান চালাত। হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্ট নাসির উদ্দীন আহমেদ সব সময় ছাত্রদের সতর্ক করতেন। হোস্টেলে পুলিশ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত কোনো জিনিসপত্র যেন না পায় সে বিষয়ে সকলকে সাবধান থাকতে বলতেন।৩৪ সংগ্রাম কমিটির সেক্রেটারি মনসুর আলম আন্দোলনের কাগজ পত্র মুড়িয়ে বাঁশের চোঙ্গের ভেতর ঢুকিয়ে তার কক্ষের সিলিংয়ের উপর লুকিয়ে রাখতেন। তৎকালীন সময়ে ঠাকুরগাঁও শহরে মাইকের কোনো ব্যবহার ছিল না। ফলে দেয়ালে পোস্টারিং করে, টিনের তৈরি চোঙ্গের সাহায্যে উচ্চ আওয়াজ করে টিনের থালা বাসনকে বাদ্যযন্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে মুখে মুখে স্লোগান দিয়ে ভাষা আন্দোলনকে জোরদার করা হতো।৩৫

সেই সময় গোওসিয়া হোটেলের সামনে রাস্তায় (বর্তমানে চৌরাস্তা) একটি তোরণ ছিল। উক্ত তোরণে ভাষা-শহীদের নাম সংবলিত বিভিন্ন পোস্টার লাগানো হয়েছিল। হরতালের দিনগুলোতে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ও তৎকালীন অধ্যয়নরত ছাত্রগণ স্কুলে এসে সমবেত হয়ে মিছিলের উদ্দেশ্য এক সঙ্গে স্কুলগেট দিয়ে বের হয়ে পার্শ্ববর্তী পিটিআই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের সঙ্গে নিয়ে দুই লাইন হয়ে মিছিল আকারে শহরের চৌরাস্তা দিয়ে স্লোগান দিতে দিতে এমই গার্লস স্কুলে গিয়ে মেয়েদের মিছিলে নিয়ে সালেক মক্তব, কোকিল পাঠশালা এসব প্রাইমারি স্কুলে গিয়ে সেখানকার ছেলে-মেয়েদেরকে নিয়ে বৃহদাকারে মিছিল শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বড় মাঠের পশ্চিম প্রান্তে তৎকালীন শিশুপার্ক অথবা বড় মাঠের উত্তর পশ্চিম কোণে এসে পরবর্তী দিনের কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত ঘোষণা দিয়ে শেষ হতো।৩৬ ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মুসলিম হোস্টেলের দুই নম্বর কক্ষে ও মির্জা তসমিমুল ইসলামের বাসায় গোপনে পোস্টার লেখা হতো।৩৭ পোস্টারের লেখা ও মিছিলের স্লোগান ছিল—

* একুশে ফেব্রুয়ারি অমর হোক।

* তোমার ভাষা আমার ভাষা, বাংলা ভাষা, বাংলা ভাষা।

* শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না।

* রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই/ নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই।

* ছালাম-বরকত জিন্দাবাদ। ইত্যাদি।৩৮

২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র মিছিলে পুলিশের গুলির কারণে প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে উঠেছিল তদানীন্তন পূর্ব বাংলার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২৬ ফেব্রুয়ারি সমগ্র প্রদেশে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জন ও প্রতিবাদ মিছিলের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ঠাকুরগাঁওয়ের ছাত্র ছাত্রীরাও এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে। সেসময় মিছিল কোনো স্কুলের সামনে পৌঁছালে কিংবা মিছিলে যোগ দিতে আহ্বান করলে ছেলে-মেয়েরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এসে মিছিলে যোগ দিত। সেসময় শিক্ষকগণ তাদেরকে ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালন ও মিছিলে যোগ দিতে বাধা দিতেন না। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা ক্লাস বর্জন করে মিছিল বের করে। তারা মিছিল নিয়ে এমই গার্লস স্কুলের সামনে এসে স্লোগান দেয়, ‘ক্লাস বর্জন কর, মিছিলে যোগ দাও’। এমই গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা উক্ত স্লোগান শুনে ক্লাস বর্জন করে এবং ফওজিয়া মির্জা কহিনুরের নেতৃত্বে শ্রেণিকক্ষ থেকে বের হয়ে এসে মিছিলে যোগ দেয়।৩৯ এরপর মিছিলে অংশগ্রহণকারী সকল ছাত্র-ছাত্রী জামার হাতায় কালো ব্যাজ ধারণ করে এমই গার্লস স্কুলের সামনে থেকে রাস্তায় পাশাপাশি দুটি লাইন হয়ে মিছিল বের করে। সেদিন মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আকবর হোসেন, মির্জা বাবলু, বলরাম গুহ ঠাকুরতা, নুরুল জাপান, ফওজিয়া মির্জা কহিনুর প্রমুখ। সেদিন শহরের বিভিন্ন রাস্তায় মিছিলটি প্রদক্ষিণের সময় শহরের গণমান্য ব্যক্তিসহ অনেক মানুষ যোগ দিয়েছিলেন।৪০

১৯৫২ সালে ঠাকুরগাঁওয়ে মহকুমা প্রশাসক ছিলেন পাঞ্জাবি সিএসপি আলতাফ গহর। ঠাকুরগাঁও হরতাল পালনের সময় ২৬/ ২৭ ফেব্রুয়ারি ঠাকুরগাঁও সিমান্তে গণ্ডগোল ও ভারতীয় শিখ সেনাদের গুলিবর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আলতাফ গহর ঘটনাস্থলের দিকে রওনা হন। আলতাফ গহর যখন চৌরাস্তার উত্তর দিক থেকে তার জিপ গাড়িতে করে বড় মসজিদের কাছে আসেন তখন রাস্তায় ছাত্র-ছাত্রীদের মিছিল হচ্ছিল। তিনি মিছিলের প্রতি সম্মান দেখিয়ে মিছিল থেকে প্রায় ১০০ গজ দূরে তার গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে হরতালকারী ছাত্রদের নিকট যান এবং ঘটনাস্থলে যাওয়ার জন্য তার গাড়ি যেতে দিতে বলেন।৪১ ছাত্ররা অনুমতি দিলে আলতাফ গহর তার গাড়িচালককে ইশারায় তার পেছন পেছন যেতে বলেন। এভাবে চৌরাস্তা অতিক্রম করে প্রায় আরও ১০০ গজ রাস্তা হেঁটে গিয়ে তিনি তার গাড়িতে ওঠেন এবং গন্তব্যস্থলে ছুটে চলেন। উপরোক্ত ঘটনার পরের দিন ছাত্র-ছাত্রীদের একটা বড় মিছিল শহরের বিভিন্ন জায়গা প্রদক্ষিণ করে আর্ট গ্যালারি থেকে চৌরাস্তার দিকে আসছিল। মহকুমা প্রশাসক আলতাফ গহর হঠাৎ করে জর্জ কোর্টের দিক থেকে এসে মিছিলে ঢুকে পড়েন এবং মিছিলের পেছনে থাকা পুলিশের কাছে যান। তিনি মিছিলের পেছনে থাকা কর্তব্যরত পুলিশদের মিছিলে কোনো রকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার জন্য সতর্ক করে দেন। এরপর তিনি চলমান মিছিলের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে এগুতে থাকেন এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পিঠ চাপড়ি দিয়ে জোরে জোরে স্লোগান দিতে বলেন।

ভাষা আন্দোলনের মিটিং-মিছিলকে কেন্দ্র করে সারা দেশের অন্যান্য জেলার ন্যায় ঠাকুরগাঁওয়েও কয়েকজন ছাত্রনেতাকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পাকিস্তান সেফটি অর্ডিনেন্স-এর ধারা অনুযায়ী ছাত্রনেতা আব্দুল মালেককে গ্রেফতার করা হয় এবং তাকে চার মাসের জন্য জেল খাটতে হয়।৪২ ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তৎকালীন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মো. আব্দুল হক, ওয়ারেছ কেরামত আলী এবং তোয়াবুর আলীকে পুলিশ গ্রেফতার করে। তাদের সাত দিন করে জেলে বন্দি রাখা হয়।৪৩ ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে ঠাকুরগাঁওয়ের ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক প্রতিষ্ঠাতা দবিরুল ইসলাম কারাবন্দি হন। দিনাজপুর কেন্দ্রীয় কারাগারে তার উপর নির্মম নির্যাতন করা হয়।৪৪ দবিরুল ইসলামের সঙ্গে সে সময় গ্রেফতার হন ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র ঠাকুরগাঁও মহকুমার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মো. ফজলুল করিম।৪৫ ভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকার কারণে তৎকালীন সরকারের রোষানলে পড়েন এফ এ মোহাম্মদ হোসেন। তাকেও স্বল্প সময়ের জন্য জেল খাটতে হয়।৪৬

ঠাকুরগাঁওয়ে ভাষা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করলে এ অঞ্চলের জনগণের বিক্ষুব্ধ মনোভাব প্রশমনের উদ্দেশ্যে হরতাল চলাকালীন সময়ে তৎকালীন ক্ষমতাশীন পূর্ব বাংলার মুসলিম লীগ দিনাজপুরের প্রখ্যাত মওলানা আব্দুল্লাহিল বাকী আল কুরাইশী এবং যোগাযোগমন্ত্রী জনাব হাসান আলী ঠাকুরগাঁওয়ে আসেন।৪৭ সেদিন ঠাকুরগাঁও থানা মাঠে (বর্তমান কালেক্টরেট উচ্চ বিদ্যালয় এবং পুলিশ সুপারের অফিস) এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। উক্ত সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার জন্য ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় মহকুমার (বর্তমান ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা) সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আগমন করেন। ঠাকুরগাঁও মহকুমা রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সদস্যগণ সিদ্ধান্ত নিত তাদেরকে কালো পতাকা প্রদর্শন করবেন। এ সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফাহিম উদ্দিন আহমেদ সংগ্রাম কমিটির ছাত্রনেতাকে মহকুমা প্রশাসক আলতাফ গহরের বাসায় ডাকেন। উক্ত ছাত্রনেতাগণ হলেন— জর্জেসুর রহমান, বজলুর রহমান, মো. শামসুল হক, সিরাজউদ্দীন আহম্মদ, রাফিউল এহসান ও ঠাকুরগাঁও সংগ্রাম কমিটির সেক্রেটারি মনসুর আলম মজিবুর রহমান। অপর জনের নাম জানা যায়নি।৪৮ মহকুমা প্রশাসক সবাইকে তার বাসভবনে হালকা আপ্যায়নের পর পরের দিন সমাবেশে মুসলিম লীগের সভাপতি ও মন্ত্রীদের কালো পতাকা দেখাতে নিষেধ করেন। ছাত্ররা মহকুমা প্রশাসকের যুক্তিতে একমত হয়ে কালো পতাকা প্রদর্শন করবে না অঙ্গীকার দিয়ে হোস্টেলে চলে আসেন। সেসময় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের মুসলিম হোস্টেলের ২ নম্বর কক্ষে আগামী দিনের কর্মসূচি জানার জন্য অপেক্ষা করছিলেন অন্যান্য ছাত্র। উক্ত সাতজন ছাত্র হোস্টেলে অপেক্ষারত ছাত্রদের নিকট তাদের অঙ্গীকার ও সিদ্ধান্তের কথা জানালে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হয় কালো পতাকা উত্তোলন করা হবে। সে সময় উপস্থিত ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা মশির উদ্দিন মোক্তার, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন নেতা আব্দুল গফফার, আনিসুর রহমান প্রমুখ। পরের দিন ছাত্ররা আনুমানিক ১০টায় পাবলিক লাইব্রেরির পূর্বে রাস্তায় উভয় পাশে কালো পতাকা হাতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে যায়। রাস্তায় ছাত্রদের কালো পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে থাকার সংবাদ পেয়ে মহকুমা প্রশাসক দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। তিনি ছাত্রদের রাতের অঙ্গীকারের কথা মনে করিয়ে দেন এবং কালো পতাকা প্রদর্শন করতে নিষেধ করেন। উক্ত স্থানে সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মো. ফজলুল করিম সে সময় কালো পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। মহকুমা প্রশাসক ফজলুল করিমকে গাড়িয়ে উঠিয়ে থানায় নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন তার গাড়িচালক শামসুল মিয়াকে। অন্য ছাত্রদের গত রাতের অঙ্গীকারভঙ্গের অভিযোগে বিচার করার জন্য ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের সঙ্গে গতরাতে তার আলোচনা ও সিদ্ধান্তের কথা বুঝিয়ে বলেন। তার কথায় যুক্তি থাকায় ছাত্ররা পুনরায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন কালো পতাকা প্রদর্শন করবেন না। কিন্তু তাদের কথা হলো ফজলুল করিমকে থানা থেকে ছেড়ে দিতে হবে। ছাত্রদের শর্তের প্রেক্ষিতে মহকুমা প্রশাসক তার গাড়ি চালককে থানায় পাঠিয়ে ফজলুল করিমকে ছেড়ে দিতে বলেন। এক-দেড় ঘণ্টার মধ্যে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়।৪৯

পূর্বরাতে মহকুমা প্রশাসকের বাসভবনে ছাত্রদের সঙ্গে আলোচনার সময় মহকুমা প্রশাসক শর্ত দিয়েছিলেন, ছাত্ররা যদি কালো পতাকা প্রদর্শন না করে তাহলে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য ঢাকায় ছাত্র হত্যার কৈফিয়ত চেয়ে পার্টির সভাপতি ও মন্ত্রীকে প্রশ্ন করার জন্য ছাত্রদের সুযোগ করে দেবেন। মহকুমা প্রশাসকের সহায়তায় মিটিংয়ের শেষে ছাত্ররা লিখিতভাবে বিভিন্ন প্রশ্ন উত্থাপন করেন। কিন্তু ছাত্রদের প্রশ্নের জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ছাত্ররা shame shame বলে স্লোগান দিতে শুরু করে। সভায় উপস্থিত লোকজনও সভাত্যাগ করেন। পার্টির সভাপতি মন্ত্রী মহোদয়কে নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এভাবে সেদিনের উক্ত মিটিংয়ের সমাপ্তি ঘটে।৫০

১৯৫২ সালে ঠাকুরগাঁও একটি মহকুমা হলেও ভাষা আন্দোলন চলাকালে ঠাকুরগাঁও ছিল বেশ উত্তাল। ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাশাপাশি অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীরাও ছিলেন অত্যন্ত তৎপর। সে সময় পূর্ব পাকিস্তানের সমগ্র দেশজুড়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে খণ্ড খণ্ড মিটিং-মিছিল, প্রতিবাদের ফসল হলো সমগ্র পৃথিবীতে মর্যাদাপ্রাপ্ত ২১ ফেব্রুয়ারি আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস। বিন্দু বিন্দু জল দিয়ে যেমন সৃষ্টি হয় মহাসমুদ্র, তেমনি গ্রাম গঞ্জের অসংখ্য স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক, সুশীল সমাজ, সাধারণ জনগণের দাবির ফসল হলো রাষ্ট্রীয় ভাষা বাংলা ভাষা এবং আর্ন্তজাতিক মাতৃভাষা দিবস ২১ ফেব্রুয়ারি।

ভাষা শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঠাকুরগাঁওয়ে শহীদ মিনার নির্মাণ

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি রক্ষার্থে ঠাকুরগাঁওয়ে প্রথম শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয় ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে। ১৯৬৯ সালে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পাকুড় গাছের (অশ্বত্থ গাছ) নিচে প্রাক্তন ছাত্ররা বিদ্যালয়ের আর্থিক সহায়তায় এবং নিজেদের প্রচেষ্টায় শহীদ মিনার নির্মাণ করে।৫১

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী উক্ত শহীদ মিনারটি ভেঙ্গে দেয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে বিদ্যালয়ের প্রাক্তন কিছু ছাত্র নিজ উদ্যোগে পুনরায় পূর্বের স্থানে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করে।৫২ ১৯৬৯ সালের শেষ দিকে ঠাকুরগাঁও বিডি কলেজের (বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ) বিজ্ঞান ভবনের সামনে আরেকটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। উক্ত শহীদ মিনারটিও ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিন্তানি হানাদার বাহিনী ভেঙ্গে ফেলে।৫৩

১৯৭২ সালে পূর্বের স্থানে পুনরায় আরেকটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়। কিন্তু কলেজে অবস্থিত শহীদ মিনারটি শহর থেকে দূরে হওয়ায় শহরের মানুষ ঠাকুরগাঁও বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটিতেই শহীদ দিবসের পুষ্পস্তবক অর্পণ করতেন। ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এ শহীদ মিনারই জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজের শহীদ মিনারটি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হিসেবে ব্যবহৃত হতো।৫৪ ২০১১ সালে ঢাকার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের আদলে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের বড় মাঠে শহীদ মিনার নির্মাণের কাজ শুরু হয় এবং ২০১২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির পূর্বে এর নির্মাণ কাজ শেষ হয়। ২০১২ সাল থেকে বড় মাঠে নির্মিত শহীদ মিনারটি জেলার কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ২০২২ সালের ৩০ এপ্রিল ঝড়ে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের অশ্বত্থ গাছটি উপড়ে শহীদ মিনারটির উপরে ফলে ঠাকুরগাঁও বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের শহীদ মিনারটি ভেঙে যায়।৫৫ পরবর্তীকালে বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবনের সামনে নতুন একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হয়।

উপসংহার

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাঙালি জাতির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম অধ্যায়। ১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া এ আন্দোলন ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে।৫৬ ক্রমবর্ধমান গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিন্তানের কেন্দ্রীয় সরকার শেষপর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং ১৯৫৪ সালের ৭ মে পাকিস্তান গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।৫৭ ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনকে একটি মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করে।৫৮ ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঢাকাতে হলেও পরবর্তীকালে এ আন্দোলন পূর্ব বাংলার অনেক গ্রামাঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে।

তৎকালীন বৃহত্তর দিনাজপুরের অন্যতম মহকুমা ঠাকুরগাঁও একটি ছোট শহর হলেও ভাষা আন্দোলন চলাকালে এটি ছিল বেশ উত্তাল। ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচি পালনে তৎকালীন ঠাকুরগাঁও এমই স্কুলের (বর্তমানে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়) প্রাক্তন ও অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্দ ছিল অত্যন্ত তৎপর ও উৎসাহী এবং ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন এলাকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সচেতন জনগণ।৫৯ এভাবেই ভাষা আন্দোলন প্রকৃত অর্থে গণআন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে এখনো কোনো একক গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করা হয়নি। ‘ভাষা আন্দেলনে ঠাকুরগাঁও’ প্রবন্ধটিতে আমি ঠাকুরগাঁওয়ের ভাষা আন্দোলন নিয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উপস্থাপনের চেষ্টা করেছি। পরবর্তীকালে গবেষকদের গবেষণার মাইলফলক হিসেবে এ প্রবন্ধ নির্দেশনা দেবে বলে আশা করি।

তথ্যসূত্র

১. আবু মো. দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-১৯৭১, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৮, পৃ. ২০৩।

২. মো. মাহবুবর রহমান, বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯৪৭-৭১, ঢাকা, সময় প্রকাশন, আগস্ট ২০০৩, পৃ. ১০১।

৩. বদরুদ্দীন উমর, পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (তৃতীয় খণ্ড), ঢাকা, বাতিঘর, ১৯৮৪, পৃ. ৩৫৭।

৪. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), বাংলাদেশের ইতিহাস ১৯০৪-১৯৭১, ঢাকা বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ফেব্রুয়ারি ২০০০, পৃ. ৪৬২।

৫. মো. এমদাদুল হক, মুক্তিযুদ্ধে ঠাকুরগাঁও, ঢাকা, জনপ্রিয় প্রকাশনী, মে ২০১৪, পৃ. ৩০-৩২।

৬. মো. আব্দুল লতিফ, মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস, ঢাকা, তাম্রলিপি, ফেব্রুয়ারি ২০১৭, পৃ. ২৩।

৭. মো. সোহেল রানা, ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঢাকা, অবসর, ১৬ ডিসেম্বর ২০১৮, পৃ. ৮৭-৯২।

৮. বেলাল রব্বানী ও অন্যান্য, ঠাকুরগাঁওয়ে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব (প্রবন্ধ), ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ঠাকুরগাঁও ফাউন্ডেশন, ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫ পৃ. ১২৩।

৯. ফওজিয়া মির্জা কহিনুর, কৈশোর জীবনের জলচ্ছবি (স্মৃতিচারণ), শ্বাদল, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় : ১৯৫৭-২০০৭ (সুবর্ণজয়ন্তী সংখ্যা), ঠাকুরগাঁও, পঞ্চাশ বছর পূর্তি উৎসব উদযাপন কমিটি, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ২৪ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২৫।

১০. মো. সোহেল রানা, ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৭

১১. এম আব্দুল আলিম, রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন জেলাভিত্তিক ইতিহাস, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ২০২১, পৃ. ১০৩৪-১০৪০।

১২. অজয় কুমার রায়, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ (১ম খণ্ড), ঢাকা : টাঙ্গন, ১৩ জানুয়ারি ২০২৩।

১৩. তদেব, পৃ. ৩৬-৪৪।

১৪. তদেব, পৃ. ১৩৫-১৩৬।

১৫. তদেব, পৃ. ১৭১-১৭২।

১৬. তদেব, পৃ.২২৪।

১৭. তদেব, পৃ. ২৪৪-২৪৬।

১৮. মোন্তেজুর রহমান (সেলিম), ইতিহাস ও ঐতিহ্য (৫২-র ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়), মালঞ্চ, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় বার্ষিকী ২০১৩, অষ্টম সংখ্যা, পৃ. ৫৮-৫৯।

১৯. মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম (২০১৪) ‘নামকরণের উৎসে ঠাকুরগাঁও’, সেনুয়া (৬ষ্ঠ সংখ্যা); পৃ. ১৫-১৬।

২০. মনতোষ কুমার দে, ‘ঠাকুরগাঁয়ের ইতিকথা : অন্ধকারে বিচ্ছুরিত হীরকের দ্যুতি’, গাজী মিজানুর রহমান, মো. আতাউর রহমান সম্পাদিত ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, পৃ. ৫২।

২১. উপজেলা পরিচিতি, ঠাকুরগাঁও সদর উপজেলা পরিষদের তথ্য, পরিকল্পনা ও বাজেট বই; সদর উপজেলা পরিষদ ঠাকুরগাঁও, পৃ. ১০।

২২. মো. আব্দুল লতিফ, মুক্তিযুদ্ধের কিশোর ইতিহাস : ঠাকুরগাঁও জেলা; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২৩. সাপ্তাহিক পঞ্চবার্তা, ৯ নভেম্বর ২০১৪, পৃ. ৩।

২৪. বাংলাদেশ প্রতিদিন, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬, পৃ. ৪

২৫. মো. আতাউর রহমান, ঠাকুরগাঁওয়ের প্রকৃতি, মাটি ও মানুষ (প্রবন্ধ); ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য; প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩।

২৬. ড. নাজমুল হক, জেলার জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক পরিচয় (প্রবন্ধ); ঠাকুরগাঁও পরিক্রমা : ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

২৭. অজয় রায়, বাঙ্গালির জন্ম : একটি নৃবৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান (প্রবন্ধ); পৃ. ৪৬।

২৮. সালাহউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পাদনা), বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১), ঢাকা, আগামী প্রকাশনী, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, পৃ. ৩৫।

২৯. ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও : অখ্যাত মহকুমাও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়, সংগ্রামের নোটবুক, তথ্য সংগ্রহের তারিখ— ২ নভেম্বর ২০২৩।

৩০. আজও রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি মেলেনি ভাষা সৈনিক দবিরুল ইসলামের, দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

৩১. অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহীদ মিনার, কালের কণ্ঠ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০।

৩২. সাক্ষাৎকার : মো. ওয়ারেছ কেরামত আলী (৮৮), পিতা— কেরামত আলী মোক্তার, পেশা— ব্যবসা, ঠিকানা— আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও সদর, ঠাকুরগাঁও. সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ১ জানুয়ারি ২০২৪।

৩৩. সাক্ষাৎকার : তাহেরা সুজাউদ্দিন (৮৬), স্বামী— ডা. সুজাউদ্দিন আহমেদ, পেশা— গৃহিণী, ঠিকানা— বিরহলী, পীরগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ২ ডিসেম্বর ২০২০।

৩৪. মো. সোহেল রানা, ঠাকুরগাঁও জেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য, প্রাগুক্ত পৃ. ৯০।

৩৫. সাক্ষাৎকার : আকবর হোসেন (৮৫), পেশা— ব্যাবসা, ঠিকানা— হাজীপাড়া, ঠাকুরগাঁও. সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

৩৬. মোন্তেজুর রহমান (সেলিম), ইতিহাস ও ঐতিহ্য (৫২— ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮।

৩৭. সাক্ষাৎকার : মো. ওয়ারেছ কেরামত আলী (৮৮), পিতা- কেরামত আলী মোক্তার, প্রাগুক্ত।

৩৮. সাক্ষাৎকার : মনতোষ কুমার দে (৮০), পিতা- সন্তোষ কুমার দে, পেশা— বিভাগীয় প্রধান (অবসরপ্রাপ্ত) মাইকেল মধুসূদন সরকারি কলেজ, ঠিকানা— আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ১৬ জুলাই ২০২৪।

৩৯. ফওজিয়া মির্জা কহিনুর, কৈশোর জীবনের প্রতিচ্ছবি (স্মৃতিচারণ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫।

৪০. রবি বোষ (৮৮), অধ্যক্ষ— নিক্বণ সঙ্গীত বিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও, ঠিকানা- আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ১ এপ্রিল ২০২৩।

৪১. বলরাম গুহ ঠাকুরতা (৮৫), পেশা— আইনজীবী, ঠিকানা— আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও, পিতা- সুরেশ চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ৮ নভেম্বর ২০২৩।

৪২. অজয় কুমার রায়, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ, ঢাকা : টাঙ্গন, জানুয়ারি ২০২৩, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৩৭।

৪৩. অযত্ন আর অবহেলায় পড়ে আছে ঠাকুরগাঁওয়ের প্রথম শহীদ মিনার, কালের কণ্ঠ, ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৭।

৪৪. ভাষাসৈনিক দবিরুল এখন ইতিহাস, BANGLANEWS24.com, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১২।

৪৫. রুহিয়ার ভাষাসংগ্রামী ফজলুল করিমের বর্ণাঢ্য জীবন, নাগরিক সংবাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১।

৪৬. অজয় কুমার রায়, বৃহত্তর দিনাজপুর জেলা চরিতকোষ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪৪।

৪৭. সাক্ষাৎকার : বলরাম গুহ ঠাকুরতা (৮৫), পিতা— সুরেশ চন্দ্র গুহ ঠাকুরতা, প্রাগুক্ত।

৪৮. মোন্তেজুর রহমান (সেলিম), ইতিহাস ও ঐতিহ্য (৫২— ভাষা আন্দোলনে ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়), প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৪৯. তদেব, পৃ. ৬০।

৫০. তদেব, পৃ. ৬০।

৫১. আকবর হোসেন (ভাষা সৈনিক ও মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক), বয়স— ৮৫, পেশা— ব্যবসা, ঠিকানা— হাজিপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

৫২. বলরাম গুহঠাকুরতা (মুক্তিযুদ্ধের সংগঠক), পিতা— সুরেশ চন্দ্র গুহঠাকুরতা, বয়স- ৮৫, পেশা— আইনজীবী, ঠিকানা— আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ-নিজ বাসভবন, ৮ নভেম্বর ২০২৩।

৫৩. মোহাম্মদ এমদাদুল হক (প্রাক্তন ছাত্র), ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়, বয়স— ৭৪, পেশা— অবসরপ্রাপ্ত ডিজিএম, রুপালী ব্যাংক, ঠিকানা— বাঁশবাড়িয়া, মুকসুদপুর, গোপালগঞ্জ। সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নীলক্ষেত, ঢাকা, ১২ নভেম্বর ২০২৩।

৫৪. মো. সানাউল্লাহ (প্রাক্তন ছাত্র, ঠাকুরগাঁও সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়), পিতা— রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ, বয়স— ৭১, পেশা— প্রকৌশলী (অবসরপ্রাপ্ত), ঠিকানা— আশ্রমপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ- নিজ বাসভবন, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

৫৫. ফিরোজ আমিন সরকার, পিতা— মো. আইনুল হক, বয়স— ৪৬, পেশা— এটিএন নিউজ (ঠাকুরগাঁও, জেলা প্রতিনিধি), ঠিকানা— সাহাপাড়া, ঠাকুরগাঁও, সাক্ষাৎকার গ্রহণের ন্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ৬ নভেম্বর ২০২২।

৫৬. ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গনে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলিবর্ষণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি নিহত ও সতেরো ব্যক্তি আহত, দৈনিক আজাদ, ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

৫৭. বাংলা ভাষা আন্দেলন, উইকিপিডিয়া, তথ্য সংগ্রহের তারিখ— ১৫ জুলাই ২০২৪।

৫৮. সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদক), বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ জাতীয় জ্ঞানকোষ (খণ্ড ১০), ঢাকা, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, মার্চ ২০০৪, পৃ. ১৪৯।

৫৯. সাক্ষাৎকার : আকবর হোসেন (৮৫), প্রাগুক্ত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের স্থান ও তারিখ— নিজ বাসভবন, ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৮।

ফারজানা হক : এমফিল গবেষক; প্রভাষক, রত্নাই বগুলাবাড়ী স্কুল এন্ড কলেজ, বালিয়াডাঙ্গি, ঠাকুরগাঁও

farzanasarna07@gmail.com