এক। ‘পথে যেতে ডেকেছিলে মোরে…’

আমাদের নামের সাথে ‘কুমার’ অংশ নিয়ে দুজনেই বেশ কতক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছি। আমার খুব খসড়া একটা স্মৃতি যে এটা নিয়ে কোনো একদিন, বা হয়তো একাধিক দিন, লঘুচিত্তে আমরা আলাপ করেছিলাম। মানে রঙ্গতামাশা আরকি! তবে মোটের উপর বলা চলে, আমি যখন কুমার ত্যাগের পর্বকালে আছি অসিত তখন কুমার গ্রহণের প্রস্তুতিতে। সেই হিসাবে আমাদের নামকে পাবলিককরণের কালটা বেশ কাছাকাছি ও যাকে বলে ওভারল্যাপিং। যদিও আমার মনে পড়ে না যে আমি এই উপলক্ষে কখনো অসিতকে ‘তোমার হলো শুরু, আমার হলো সারা’ খোঁচা দিয়েছিলাম কিনা; কিংবা গানটা গেয়ে শুনিয়েছিলাম কিনা।

জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাসে তখন, অবশ্য এখনও, নামের এই ‘কুমার’ অংশ নিয়ে পাতলা রসিকতা করার লোকজন ছিলেন। এঁরা কোনো এক রহস্যজনক কারণে ত্রিপদবিশিষ্ট নামের ‘কুমার’ অংশটিকে ‘কৌমার্য’ কিংবা ‘বৈবাহিক দশা’র সাথে সম্পর্কিত করে দেখে থাকেন। এই দেখাদেখির ব্যুৎপত্তিগত কারণ অবশ্যই আছে, কিন্তু এই ক্ষেত্রে এর অর্থ কিছুতেই যে ওগুলোর সাথে সম্পর্কিত না, বরং ইংরাজিতে যে অর্থে ‘প্রিন্স’ বলা হয় সেই অর্থেই প্রয়োগকৃত, সেটা আমার বেশ অনেক লোককেই ব্যাখ্যা করতে হয়েছে। আমার ধারণা অসিতেরও তা করা লেগেছে। এখন আমাদের মা-বাবাগণ কেন যে আমাদের নামের মধ্যে ‘প্রিন্স’-এর নান্দনিক অর্থ ভরে দিতে গেছিলেন সেটা কেবল মা-বাবারাই বলতে পারতেন। কিন্তু ক্যাম্পাসে মা-বাবারা থাকেন না। তার উপরে তাঁরাও আসলে বলতে অত পারতেন না। এর নামই হলো প্রচলন, লিগ্যাসি। অন্য পরিবারে লেখা হয়, তাই লেখা হতো নাম দেবার সময়। তার মধ্যে আমাদের মা-বাবারা উত্তমকুমার, দিলীপকুমার, রাজেন্দ্রকুমার প্রমুখের নামে মুগ্ধ হতে-থাকা মানুষজন। আমি কুমারগুলোকে আদ্যনামের সাথে যুক্ত করে দিলাম বটে, পর্দায় কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের কুমার আলাদা করেই লেখা থাকত। আমাদের বেলাতেও তাই হয়েছে।

এভাবেই অসিত কুমার সাহা আর মানস কুমার চৌধুরী দুই কুমার ১৯৮৭ সালের কোনো একদিনে পরিচিত হই। আমি যে মানস কুমার সাহা ছিলাম না সেটা নেহায়েত দৈবাৎ নয়। অন্তত অসিতের সাথে ১৯৭৬-এর দিকে পরিচিত হলে আমিও তাই থাকতাম। কোনো এক জটিল কারণে স্কুলে ভর্তি করানোর সময়ে আমার পিতৃগোষ্ঠীর সাহা-কে ল্যাজে চৌধুরীতে রূপান্তর ঘটিয়ে দেওয়া হয়। আমি কিছুকাল বাসায় পড়ার পর সরাসরি থ্রি-তে স্কুলে ভর্তি হই; তখন এগুলো সম্ভব ছিল। আমি ক্লাস ফোরে ভর্তি হওয়ার জন্য বিবেচিত হয়েছিলাম। আমার মা-বাবা আমাকে অতিরিক্ত ছোটো বিবেচনা করে কিছুতেই সেই ক্লাসে দিলেন না। এই নিয়ে দীর্ঘকাল অভিমান করে থেকেছিলাম আমি এবং মা-বাবাকে কথা শুনিয়ে দিতে দ্বিধা করিনি। তো আমাকে সাহা থেকে চৌধুরীতে রূপান্তর ঘটানোর জন্য বাবার যে ধরনেরই লজিক থাকুক না কেন, ওই বয়সে তখন আমার এটাকে বেশ উত্তেজনাকর সংযোজনই মনে হতো। এসব গল্পের খুঁটিনাটি আমার আর অসিতের সাথে হয়েছে বলেই মনে পড়ে। আর দরকার পড়লে, ও পরকালে অসিতের সাথে আমার বাবার দেখা হওয়ার সুযোগ থাকলে, ওরা খুঁটিনাটি পর্যালোচনাসমেত আলাপ করে নিতে পারবেন। অসংখ্য রাত্রিতে অজস্র ঘণ্টা আমরা আড্ডা দিয়েছি, একত্রে দূরপাল্লার বাসে চড়ে আমার মাতাপিতাগৃহে মেহেরপুরে গেছি। নারায়ণগঞ্জে পুকুরপাড়ে অসিতের মাতৃপিতৃগৃহতে গেছি, যেটা সম্ভবত ‘কোয়ার্টার’ ছিল; খেয়েছি, লং প্লেয়ারে গান শুনেছি। এই দুরূহ শ্রেণিবাচক বস্তুটির মালিক ছিল অসিতের পরিবার, আর অসিতের বাসায় দুর্দান্ত লংপ্লেয়ার চাকতির সব সংগ্রহ ছিল। এসব আমাদের পরিচয়ের কিছুটা পরে ঘটতে শুরু করেছে।

আমাদের পরিচয়ের কালে অসিত আমার স্ট্যান্ডার্ড দাদা— সংক্ষেপে অসিতদা। যাঁরা ক্যাম্পাসগুলোতে গলাগলিমূলক গণতন্ত্র আছে বলে ভাবেন, তাঁরা আসলে ভুল ভাবেন। আর পাঁচটা প্রতিষ্ঠানের মতোই এগুলো, তখনও, গাঢ় স্ট্যাটাস-কো নির্ভর এবং সার্কিট বা পরিমণ্ডলকেন্দ্রিক মেলামেশার জায়গা। জাহাঙ্গীরনগরের প্রজাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিচয়বাহী হলো ব্যাচ বা কোন বছরে ঢোকা হলো। সেই হিসাবে আমি ১৬তম ব্যাচের ও অসিত ১৫তম ব্যাচের হওয়ার কারণে গোড়াতেই দাদা হওয়ার সকল কারণ মজুত ছিল। যতদূর মনে পড়ে অসিতের ব্যাচেরই ভূগোলের ছাত্র ফিরোজ ছিলেন আমাদের অনুঘটক। কিংবা হয়তো ১৪তম ব্যাচের ভূগোল বিভাগের ছাত্র ক্যাম্পাসের তুখোড় খেলোয়াড় লিজন ভাই। কিংবা মেশানো-প্যাঁচানোভাবে দুজনই হয়তো অনুঘটক ছিলেন। বস্তুত, লিজন ভাইয়ের মেলামেশার পদ্ধতির কোমলতা আর ব্যক্তিত্বের মাধুর্য স্বতন্ত্রভাবে আলোচিত হওয়া দরকার। সেটা যেহেতু আজ করব না, বরং তথ্য আকারে জানাই যে আমার আগের ব্যাচের ভূগোল ও ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থীদের সাথে আমার মেলামেশা-চলাফেরা চোখে পড়বার মতো বেশি ছিল। এতটাই যে এ নিয়ে ব্যাচকেন্দ্রিক গজগজানিওয়ালাদের ব্যাপক অশান্তির মধ্যে থাকতে হতো। ওদের কতটা হতো জানি না, আমার হতো অনেক। এটাকে দেখা হতো প্রায় নিজবর্গের প্রতি তীব্র প্রত্যাখ্যান হিসেবে। এই পঞ্চদশ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তরকালে আমি কেবল দুজনকেই নাম ধরে ডাকি বা ‘তুমি’ বলি— অসিত কুমার আর আইনুন নাহার। মানে এই দুজনকেই মাত্র দরখাস্ত দিয়েছিলাম কিনা তা মনে নেই; কিন্তু বলাই বাহুল্য, দুজন কবুল করেছেন। তবে আমাকে গ্রহণ বা বরণ করার জন্য ওদের কোনো ঝামেলা হয়নি ধরে নেওয়া আমার ঠিক হবে না। ঠিক যতখানি দৃশ্যমান স্নেহ করলে এক ব্যাচ ছোটকে সাথে নিয়ে ঘোরা যায়, তাঁরা হয়তো তার থেকে বেশিই করতেন। কিন্তু স্নেহগ্রহণ করার জন্য আমি অনেক আগ্রহী প্রজা ছিলাম না। ফলে আমাদের মেলামেশা একটা ‘সাংস্কৃতিক রুচি’ এবং আমার বাগ্মিতা বা খালি গলায় গান গাইবার যোগ্যতা দিয়ে সিদ্ধ করা লাগত। সব মিলিয়ে অনেক প্যাঁচানো বিষয়। এর বাইরেও ঝামেলা হয়েছিল। হতে পারে সবচেয়ে বড় সাংঘর্ষিক ঝামেলাটা হয়েছে বরং অসিতেরই।

আমাদের ততদিনে রাতের বেলা আড্ডার সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। অসিত ততদিনে ক্যাম্পাসে সাহিত্যের মনোযোগী ও উদ্যোগী ছাত্র বলে পরিচিত। হাওয়াই গিটারের স্বর্ণযুগ সেটা। তারপরও ক্যাম্পাসে এমন বেশিকিছু লোক এটা বাজান না। অসিতের গিটারিস্ট পরিচয়টা তুলনায় কমই জানেন লোকে। অসিত ও আমি, অনেক সাহিত্যসেবকের মতোই নিজ নিজ স্কুল-কলেজে নানান তৎপরতার ডিব্বা ছিলাম। আমাদের মাত্রাগত পার্থক্য ছিল, শহরের বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য ছিল। তো, ইংরেজি বিভাগে দেয়াল পত্রিকা হবে। সেটা বিভাগের সামগ্রিক, নাকি ১৫তম ব্যাচের নিজস্ব অতটা এখন মনে নেই। তবে যুক্তিবিচারে ১৫তম ব্যাচেরই হওয়ার কথা। এখন দেয়ালপত্রিকা বস্তুটা কী তা নতুন প্রজন্মের এবং শহুরে-বিকশিত বাচ্চাদের বোঝাতে গেলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে। মুরব্বিদের ভরসাতেই লিখছি। দেয়ালপত্রিকা হবে মানেই অসিত তার জন্য তুমুল ব্যতিব্যস্ত, এবং সেটা দিবারাত্রব্যাপী। ফলে অসিতের সালাম বরকত হলের রুম পর্যন্ত এর সম্পাদকীয় কার্যাবলি বিস্তৃত হলো। এই দেয়ালপত্রিকার উছিলাতেই ফাহিয়ান (ভাই), (মরহুম) সাঈদ (ভাই) ও মাসুদ (ভাই) অসিতের রুমে এলেন; এক দুই রাত থাকলেনও মনে পড়ে। এঁরা তিনজনেই সংজ্ঞাগুণে ভাই এবং অনুমতি নেওয়া হয় নাই। মাসুদ ভাই, যিনি তখনই নবীন সাংবাদিক এবং পরের জীবনে বিবিসির সাংবাদিক, তিনিই কেবল হলাবাসী ছিলেন বলে মনে পড়ে। সাঈদ ভাই অত্যন্ত অল্পকথায় সারেন, মতামত না দিতে পারলে আর দেওয়ার চাপ নেন না। ফাহিয়ান ভাই পরামর্শমূলক মতামতের থেকে বরং সারল্যময় অন্যান্য গল্পে বেশি ছিলেন।

অসিত এর মধ্যে আমাকে এই দেয়ালমুখে যাত্রাপথের গজায়মান বস্তুটির অতিথি-কর্মচারী বানিয়ে ফেলল। বাস্তবে ইংরাজি বিভাগের, বা বিভাগের ১৫তম ব্যাচের, প্রকাশিত দেয়ালপত্রিকাটিতে আমি বহুমুখী প্রতিভা হিসেবে সম্পর্কিত থাকলাম— রঙবিন্যাসক, শিল্পনির্দেশক, হস্তাক্ষরিক ইত্যাদি; আঠা-গামবাহক ও কাগজ-সাঁটক তো বটেই। এই বহুভার পদটিতে আমি গদগদ হওয়া ছাড়াও পরের দিন দেয়াল সংযোজনের সময় গিয়ে হাজির। অসিতও সেরকমই চেয়েছে। পুরান কলাভবনের একটা ঘরে আমরা দেয়ালে তুলবার কিছুক্ষণ আগের কাজকর্ম করছি। বুঝতে অসুবিধা হলে নাসার রকেট উৎক্ষেপণের আগের ভিডিওগুলো দেখে নেবেন; এখন সুলভেই পাওয়া যায়। এর মধ্যে, অসিতের এক পুরুষ সহপাঠী এসে হুংকার ছেড়ে জানতে চাইলেন যে তাঁদের বিভাগের কাজকর্মের মধ্যে তাঁদের ব্যাচের কাজকর্মের মধ্যে অন্য বিভাগের জুনিয়র একজন কেন। প্রশ্নটি পরিস্থিতি-পরিপ্রেক্ষিত বিচারে ন্যায্য। কিন্তু অসিত বা তাঁর সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুদের সাহিত্যপিরীতির ব্যাকরণে অকেজো। কিন্তু হুংকারধারী সশরীর হতে উদ্যত হলেন। আমার চিরকালই মারধোর খাবার অনিচ্ছা। ওদিকে দৌড় দিয়ে পালানো বিশেষ অহংকারে লাগল। অসিত দৌড়ে পালানোর ছেলেই নয়। সব মিলিয়ে কেউই যে পিটানি খাইনি, কেবল বাক্যবাণই খেয়েছি, তা ছিল অসিত ও ওর সাহিত্যমিত্রদের নেগোসিয়েশন কৌশলের জোর। হুমহামের পরের অধ্যায়ে আমরা সন্ধ্যানাগাদ দেয়ালপত্রিকার যেটা প্রকৃত জায়গা, সেই দেয়ালেই ঝুলিয়ে আসতে পেরেছিলাম। পরিস্থিতির পুরো দুর্ভোগটা বেচারা পত্রিকার উপর দিয়ে যায়। পত্রিকাটি অটুটভাবে ২৪ ঘণ্টার বেশি থাকতে পারেনি। কে বা কারা তা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। অসিত যতটা মনে পড়ে মুষড়ে পড়েছিল। আমার অনুভূতি আমার একদমই মনে নেই। সমাজে সাহিত্যানুভূতির প্রতি এই নির্মম অদৃশ্য ঘাতকদের নিয়ে অসিত আসলে চিরকালই ব্যথা বোধ করত। ওটাই অসিত।

দুই। ‘এই তো তোমার আলোকধেনু…’

অসিতের সাথে ওগুলো ছিল শুরু। শেষ হয়নি কখনো, শেষ হয় না কখনো পরিকল্পনা করে, সম্ভবত। দুজনেই যখন চাকরি করি, আমাদের পরিকল্পিত মুলাকাত ছিল কয়েকটা। সবগুলোই অসিতের তখনকার কর্মস্থল চট্টগ্রামে। ততদিনে দুজনের অভিন্ন মিত্র জি এইচ হাবীবও প্রশাসনিক মোচড়ামুচড়ি শেষে একটা প্রভাষকের চাকরি পেয়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমাদের চট্টগ্রামের মুলাকাতগুলোতে তাই প্রায় ব্যতিক্রমহীন সাথী হাবীব। একবার অন্তত আমি হাবীবকে টার্গেট করে ওর বাসাতে গিয়েও উঠি। অন্যবারগুলো অসিতের বাসা। একবার তিনজন মিলেই সম্ভবত কক্সবাজারে যাই। এরকম। আমার দীর্ঘ ও জটিল বেকারত্বের দিনগুলোতে অসিত অনেক চিন্তিত থাকত; আমার দুর্দশার কথা জানত বলে, আমাকে ভালোবাসত বলে। কিন্তু আমি এখন সুনির্দিষ্টভাবে বুঝতে পারি না ওই সময়কালে আমাদের যোগাযোগ হতো কীভাবে। এটা কেবল অসিত বলে নয়, প্রাযুক্তিক ওই দশাতে সাধারণভাবেই সম্পর্কের গাঢ়ত্ব/ইন্টেনসিটি আমরা বজায় রাখতাম কীভাবে তা নিয়ে আমার মাথা প্রায়শই গোল পাকিয়ে ফেলে। এটা প্রাযুক্তিক উৎকর্ষের একটা সাধারণ দুর্দশা যে এত অনায়াসে আমরা নতুন পরিস্থিতিতে দ্রবীভূত হই যাতে কিছুতেই পুরান পদ্ধতিগুলোর সকল বৈশিষ্ট্য-অনুভব-অনুভাব-উদ্ভাস সব নিপুণভাবে স্মৃত হয় না আর। সে এক আরেক আলাপ।

অসিত পরলোকগত হওয়ার কারণে ওর সাংগঠনিক সামর্থ্যের অন্য একটা মাত্রার সাথে পরিচিত হই আমি। এটা একেবারেই আমার দুষ্টতা। যতবার যতভাবে ও নারায়ণগঞ্জে আমার যাওয়ার পরিস্থিতি তৈরি করে রেখেছিল তার কিছুই আমি গ্রহণ করতে পারিনি তেমন। খানিকটা নিজের পেশাজীবনে বুঁদ হয়ে থাকার কারণে, খানিকটা আলসেমিতে। আমাদের প্রায় তিন দশকের জগজ্জীবনে পাঁচদিনও আমি নারায়ণগঞ্জে হাজির থাকতে পারিনি, কিন্তু বাস্তবে অসিতের মৃত্যু উপলক্ষে দেড়মাসের মধ্যে তিনবার এই শহরে গেছি, যেখানে অসিতের বিকাশ সকল অর্থেই দৃষ্টান্তমূলক ছিল। মৃত্যুর পরে কাউকে অতিকায় মনে হওয়া নিয়ে চারপাশে নানান অশান্তি লক্ষ করেছি আমি। লোকে এই কথা বলে প্রায়শই কটাক্ষ করেন যে ‘মরে যাওয়ার পর দাম বাড়ে’; তবে আমার এতে অত অসুবিধা হয় না। মৃত্যু একটা দুর্দান্ত অতীত-পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনার সুযোগ করে দেয় যাকে বলে রেট্রোস্পেক্টিভ। ফলে এই ‘দাম বাড়া’র দার্শনিক গুরুত্ব আমার কাছে অপরিসীম। আমি বুঝি বা না বুঝি নারায়ণগঞ্জের সাংস্কৃতিক কর্মীরা এটা হাড়ে-মজ্জায়, সংমিশ্রণে-সত্তায় বুঝতে থাকতেন। তারই কিছু দিকনির্দেশনা দুইটা অনুষ্ঠানে গিয়ে আমি টের পাই যে দুটোই অসিতের মৃত্যুর পরের। তবে ওর সাংগঠনিক সত্তা টের পাওয়ার জন্য ওই দেয়ালপত্রিকা ছাড়াও অজস্র ছোট-বড় উপাদান আমাদের ক্যাম্পাস জীবনেই ছিল।

অসিতের হলের ঘরে একটা হারমোনিয়াম থাকত, ওর নৈমিত্তিক হাওয়াই গিটার বাদেও। এমনকি নিম্ন আশির দশকেও, যতই আপনাদের কল্পপ্রবাহ মাথায় ঘুরুক না কেন, ছেলেদের হলে একটা আলাদা হারমোনিয়াম থাকার চর্চা বিরলই ছিল। শ্রেণির বিচার বাদেই, ‘সংস্কৃতিচেতনা’র দিক থেকেও এটার লিঙ্গাত্মক মাত্রা দৃষ্টান্তমূলক। নারীদের হলে যতই না কেন হারমোনিয়ামের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য থাকুক, যদিও আমি গিয়ে দেখতে পারার কথা নয়, পুরুষদের আবাসনে তা চোখে পড়বার মতো কম ছিল। অসিতের ঘরে ছিল, মনে পড়ে ডুগিতবলার জোড়াও ছিল। এ ছাড়াও অসিতের ঘর ছিল সুসজ্জা ও নান্দনিকতার একটা দৃষ্টান্ত। ওর ঘরের আলোক পরিকল্পনা পর্যন্ত ও আলাদা করে করে নিয়েছিল। যাঁরা আমার ঘর ও অসিতের ঘর দুটোই দেখেছেন এবং লক্ষ্য করেছেন আমাদের খায়খাতির, তাঁরা কিছুতেই মেলাতে পারতেন না যে আমরা ‘বন্ধু’ কীভাবে। এঁদের মধ্যে ক্যাম্পাসের হুমকি-স্নেহ প্যাকেজের নেতাদের কেউ কেউ ছিলেন। আমার ও অসিতের ঘর নন্দন ও নিন্দনের দুই মহা বিপ্রতীপ দৃষ্টান্ত ছিল। তো, অসিতের ঘরে রাতের বেলায় গেলে, যদিও সাঙ্গীতিক মানুষটা ছিল অসিত, হারমোনিয়াম এগিয়ে দিত আমার দিকে। আর আমি প্রায়শই বেহায়ার মতো গাইতে শুরু করে দিতাম। ভুলভাল চাবিতে হাত পড়ত আমার, যেহেতু হারমোনিয়ামের সাথে আমার সম্পর্ক সামান্য; সুরেও ভুলভাল হতো, কিন্তু অসিতের নিস্তরঙ্গ বাৎসল্যময় মুখ দেখলে মনে হতে পারত ঘরের মধ্যে দেবব্রত বিশ্বাস বা পঙ্কজ মল্লিক বা সাগর সেন গাইছেন। তিনজনই অসিতের প্রিয় রবীন্দ্রসঙ্গীত (পুরুষ) শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন, আমারও তাই। সম্ভবত, আমার কারণে ওর কান পর্যন্ত যেতে পেরেছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়। আমার ওই ভুলচাবি, ভুলসুরের গানগুলোতে অসিতের স্নেহমাখা উৎসাহপ্রদান কখনোই থামেনি। একদিনই সম্ভবত, মানে রাতে, ও আমাকে না-গাইতে পরামর্শ দিয়েছিল। সুধাপানহেতু, আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে চাবি, কথা আর সুর খুঁজবার কোস্তাকুস্তির পরই কেবল, মৃদুস্বরে অসিত বলেছিল ‘আজ বরং থাক, মানস’।

মোহনবীণা বস্তুটা কী তা দৃশ্যগতভাবে বুঝবার জন্য সাইবারকালে গুগলগিরি করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। তবে এটা যে হাওয়াই গিটারেরই একটা সংস্কারকাজ তা জেনেছিলাম অসিত থেকেই। অসিত একটা কোনো কাজ করত না। আর কোনো কাজেই আধখেঁচড়া ছিল না; নিপাট, অটুট-মনোযোগী, পর্যাপ্ত ঘাঁটাঘাঁটিমূলক। অস্বীকার করব না যে সাইবারকালে ওরকম বীণানিতম্বসদৃশ একটা বস্তু দেখার পর ওকে গিটারের কোনোরকম উত্তরাধিকার মানতেই পারছিলাম না। একে এই উত্তরাধিকার দেয়া দুইপক্ষের উপর অত্যাচারও মনে হয়েছিল। অসিতকে সেকথা বলা হয়নি বলেই মনে পড়ে। অসিত নিজে হাওয়াই গিটার বাজাত। তখন বিটিভির কল্যাণে হাওয়াই গিটার কতটা শ্রুতি-অমধুর বাদ্যযন্ত্র হতে পারে তার ধারণা তামাম বাংলাদেশবাসীই জানতেন। কিন্তু অসিতের হাতে নয়। বাংলাদেশে হাওয়াই গিটারের পুনরুজ্জীবন ওর হাতে হয়েছে এটা বললে অত্যুক্তি হবে না। বৈদ্যুতিক হাওয়াই গিটার আসার পর থেকেই গিটারের দেহভাঁজ বিগত হয়েছিল। অসিত অবৈদ্যুতিকে শুরু করলেও পরে, পুরোদস্তুর বৈদ্যুতিক গিটারই বাজাত, ক্যাম্পাসের অনেক পরের কথা বলছি। কিন্তু যে বস্তুটার কথা বললাম, মোহনবীণা, এটা আসলে হাওয়াই গিটারে শাস্ত্রীয় সাঙ্গীতিক প্রয়োজনে বা আগ্রহে রূপান্তর। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অসিতের আগ্রহ কেবল নারায়ণগঞ্জবাসীরা নন, সারা বাংলাদেশের লক্ষ্যাপার-লক্ষ্যকারীরাই দিতে পারবেন। অসিতের মুখে বিদ্যুৎ বসু, সুনীল গাঙ্গুলি (সাহিত্যিক নন) প্রমুখের নাম শুনতাম; তাঁদের কাজও শুনতাম। এঁদের প্রথমজন সম্ভবত কেবল সনাতনী স্প্যানিশ আর পরের জন বৈদ্যুতিক হাওয়াই গিটার বাজাতেন বা সেরকম এলবাম শোনা যেত। কিন্তু সেগুলো লঘুসঙ্গীত। শাস্ত্রীয় হাওয়াই গিটারে অসিত নিত ব্রিজভূষণ কাবরার নাম। পরের দিকে বিশ্বমোহন ভাটের নাম যে জানি, সেটার কৃতিত্বও অসিতের হওয়ার কথা। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার প্রয়োগে এই যন্ত্রের প্রভূত বিকাশের কারণে তাঁর নামেই মোহনবীণা হয়েছিল। অসিত ওই যন্ত্রটার খুঁটিনাটি ইতিহাসের সাথে সম্পৃক্ত ছিল, এর বিকাশ লক্ষ করেছিল; এমনকি ওটাকে আয়ত্তে আনার চেষ্টাও।

জাকসুতে তখন ছাত্রদল, তাহলে হবে ১৯৯০ সালের জাকসু, যদি আমার হিসাব গোলমাল না হয়। কয়েক বছর বাদে আচমকা যে জাকসুটা হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, সেটাতে ছাত্রদলের বিরুদ্ধে সকল সংগঠন (জি, ছাত্রলীগও, ওঁরা তখন মুক্তিকামী বেচারিদের দল যাঁরা বামপন্থীদের স্নেহপাশে থাকতে চাইতেন) ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ নামে জিতেছিল। এখন এরশাদের সময়েই ছাত্রদল কেন এত প্রতাপশালী ছিল, আর ছাত্রলীগ কেন দুর্বল শান্তিকামী বামস্নেহকাতর সংগঠন ছিল তা নিয়ে আলাপ করতে গেলে অসিত নয়, বাংলাদেশের ক্যাম্পাস নিয়ে রচনা করতে হবে; আর ব্যাপক রিসার্চ করা লাগবে। পরের নির্বাচনে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত না হওয়ার কারণেই হোক আর যাই হোক ছাত্রদল পূর্ণ প্যানেলে জেতে। কিন্তু ভিপি আশরাফ ভাইয়ের কয়েকটা আগ্রহের মধ্যে একটা ছিল ক্যাম্পাসকে ‘সাংস্কৃতিকভাবে’ পুনরুজ্জীবিত করতে হবে। তিনি ভেবে বের করলেন যে এটা ঠিক ছাত্রদলের দক্ষদের দিয়ে সম্ভব হবে না। অবশ্য এটা অতটা না ভাবলেও যে কেউ বুঝবার মতো দশায় ছিল। তিনি তাঁর পারিষদের সাথে আলাপ করে সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দল গঠন করতে হবে ‘ক্যাম্পাসের যোগ্যদের নিয়ে’। তাঁর ব্যক্তিত্বের কারণেই সম্ভবত ছাত্রদলের হুমহাম করা নেতারা এতে ওজর-আপত্তি করেননি। আমার এখন মনে নেই যে অসিত বা আমার কাছে এই ‘সংস্কৃতির কাণ্ডারী’ হওয়ার নিমন্ত্রণগুলো কে বয়ে আনেন, তবে আশরাফ ভাই সম্মানিত ছিলেন আমাদের। কিছু সময় নিয়ে, কিছু শর্ত দিয়ে আমরা বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক দলের কাজে হাত দিই। সেই শর্তের মধ্যে ছিল পরিচালনা কমিটি হবে সাতজনের এবং সেখানে পদাধিকারবলে যে তিনজন থাকবেন (সাহিত্য সম্পাদক, সংস্কৃতি সম্পাদক ও নাট্য সম্পাদক) তার বাইরের চারজনই আমরা বাছাই করব। আসলে তা নয়, আনুষ্ঠানিকভাবে বললে সংসদের ভিপি আশরাফউদ্দিন মনোনয়ন দেবেন আর নামগুলো সুপারিশ করব আমরা। একদম তাই ঘটল। অসিত ততদিনে কুমার হিসাবে ওর শিল্পীনাম চালু করে ফেলেছে বলেই মনে পড়ে, যা ওর মৃত্যু অবধি এবং আরও অনেক কাল আমাদের মস্তিষ্কে বিরাজমান থাকবে। অসিত কুমার, কাকলী মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ দেবনাথ ও আমি। সংগঠনটির নাম অবশ্য কিছুটা বদলানোর শর্তে আমাদের রাজি হতে হলো— জাকসু সাংস্কৃতিক দল। যাঁরা ওই সময়ের শিক্ষার্থী, কয়েক বছর পর্যন্ত, এই সংগঠনটির বিকাশ-প্রকাশ ও পরিব্যাপ্তি বিষয়ে জানেন। তাঁদের মনে পড়বে যে অসিত ছিলেন এর মধ্যমণি। আমরা অলিখিতভাবে ধরেই নিয়েছিলাম যে তিনিই এই পরিষদের ‘কন্টেন্ট ম্যানেজার’ এবং ‘অধিকারী’ (যেরকম সনাতনী যাত্রাদলে হতো)। জাকসু সাংস্কৃতিক দলের ইতিহাসও একটা স্বতন্ত্র রচনার দাবিদার; নিশ্চয়ই কেউ করবেন কখনো। না করলেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। তবে জাহাঙ্গীরনগরের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এই দলটির দারুণ ও সূক্ষ্ম প্রভাব লক্ষ করার জন্য আনুষ্ঠানিক ইতিহাসচর্চার দরকার নেই। অসিতের সাংগঠনিক দক্ষতা, সংগঠনবিষয়ক দর্শন, মমত্ব আর অভিনবতা এই তৎপরতার প্রাণ ছিল। বাংলাদেশে বিরল আন্তঃসংগঠন শ্রদ্ধাবোধেরও একটি আচমকা দলিল এটা।

তিন। ‘আমার যাবার বেলায় পিছু ডাকে…’

বাসস্ট্যান্ডগুলোকে আমার এক মায়াবী খুচরা জনপদ মনে হয়। অনেক আগে থেকেই। হয়তো তখন ঠিক এভাবেই বলতে পারতাম না। মায়াবী, অথচ খুচরা জনপদ। মায়ার টান থাকে, অথচ সুতার বাঁধন থাকে না। চিনি না কাউকেই, অথচ সকলেরই গন্তব্য আছে। ব্যতিব্যস্ততা আছে। অনিশ্চয়তা কিংবা হাতছানি আছে। কোলাহল আছে, দূরবর্তী কোনো মাইকের শব্দ আছে, নিকটে থাকা আখমাড়াইয়ের ঘ্যানঘ্যান শব্দ আছে। বাসের হেল্পারদের নিমন্ত্রণ আছে। ঠিক বাসস্ট্যান্ড নয়, বাস টার্মিনালগুলোর কথা বলছি। আবার জেলা শহরের সারিবদ্ধ বাসের টার্মিনালগুলো একরকমের নয়। বড় শহরের খুচরা অনির্ধারিত স্থানে বসে-পড়া টার্মিনালগুলোতে এমন লাগে। আজকেও লাগল গুলিস্তান থেকে যখন নারায়ণগঞ্জের বাসে চড়তে যাব তার আগের সময়টাতে। কোনো তাড়াহুড়া আমার ছিল না। তাই সব আরও মায়াবী লাগল।

নারায়ণগঞ্জে নেমে খামোকাই খানিকক্ষণ হাঁটাহাঁটি করলাম। শহীদ মিনারের সামনের রাস্তায় খানিকটা সময় দাঁড়িয়ে থাকলাম। রাস্তার হকারদের দুয়েকজনার সাথে খামোকাই দুচারটা কথা বললাম। কফির দোকান কোথায় জিজ্ঞাসা করে কফি খেতে একটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দোকানে বসলাম। সেই দোকানের ওয়েটার আবার নতুন। তাই কোথায় কী তা জানে না। তবে আমি আসলে আগেই গুগল করে বাঁধন কম্যুনিটি সেন্টার কোথায় জেনে নিয়েছিলাম। বাসস্ট্যান্ডের খুব কাছেই সব কিছু। কম্যুনিটি সেন্টারগুলো খুব অদ্ভুত এক মিলন মেলা। নিচে একটা কাগজে লেখা আছে স্বর্গীয় অসিত কুমারের অনুষ্ঠান ৪র্থ তলায়। আশার বিয়ে ৩য় তলায়। গেটে কিছু ফুল আর রঙিন জালকাপড় দিয়ে সাজানো। আন্দাজ করা যায় সেটা আশার বিয়ে উপলক্ষে। স্বর্গীয় কথাটা না লিখে চন্দ্রবিন্দু দিয়ে লেখা যায় ছোটবেলা শিখেছিলাম। এবং একদমই ভুলে গেছিলাম। বা দরকার পড়েনি বলেই বোধহয় ভুলে যে গেছিলাম সেটাও ঠিক মনে ছিল না। কাগজে লেখা দেখে মনে পড়ল। যেভাবে লেখা আছে সেভাবে করে কম্প্যুটার লিখতে পারে না। অসিতের নামের বাম দিকে এই চন্দ্রবিন্দুখানা। লিফট না খুঁজে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে থাকলাম। তৃতীয় তলায় সারিবদ্ধ সাদামোড়ানো চেয়ারগুলোতে অচেনা আশার বিয়েতে লোকজন জমেনি। চতুর্থ তলার সিঁড়িতে পা দেওয়ার আগেই শব্দযন্ত্রে অসিতের গিটারের আওয়াজ কানে আসছিল।

সেখানে ঢুকে কাউকেই খুঁজলাম না। মেঝে থেকে ৬ ইঞ্চি উঁচু একটা মঞ্চে অসিতের ফুলের মালা দেওয়া একটা ছবি। নিচে প্রদীপ রাখা অনেকগুলো। তার বাম পাশে একটা এলইডি টিভিতে অসিতের ছবির স্লাইডশো চলছে। আমি একটা সাদামোড়ানো চেয়ারে গিয়ে বসলাম। ছবিগুলোতে মূলত অসিত গিটার বাজাচ্ছে। কিছু ছবিতে ওর পরিবার— লাবণী, নীলাদ্রি, অচিন। অন্য কিছু দুয়েকটা ছবিতে ওর দাদারা, মা। কয়েকটা ছবিতে আন্দাজ করা যায় ওর কলেজের সহকর্মীবৃন্দ। একটা ছবিতে আচমকা আমি আর অসিত পাশাপাশি গ্রুপ ছবিতে। ২০১৮ সাল। সেদিনই আমিও ওটা খুঁজে দেখেছিলাম। ততক্ষণে চেনাজানাদের সাথে চোখাচোখি হতে শুরু করেছে। সফিক ইসলাম এসে বসলেন পাশে। তিনি অসিতের সহকর্মী। গণিত বিভাগের শিক্ষক। হরগঙ্গা কলেজের দুর্দান্ত চিন্তামূলক সব কার্যক্রমের কারিগরদের একজন। আগে পরিচয় হলেও আজকের মতো নিবিড় হয়নি। আরও পরে জগলুল আসাদ, ওঁদের কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ম্যাডাম। নারায়ণগঞ্জের সাংস্কৃতিক কর্মীদের মধ্যে বিপুল।

পরিচয় আর সঙ্গের নিয়ম অনেকটা সেট-সাবসেট অংকের মতো। অনেকগুলো গোল গোল বৃত্ত একটা আরেকটাকে ছেদ করে যায়। সেগুলোকে এখনকার কর্পোরেট-প্রেজেন্টশনের পাইচার্টের মতো রঙ করে ফেললে মজার একেকটা ইন্টারসেকশন হবে। অনেকটা চমচমের মতো দেখতে, বা বরফি। এখানে তাই দেখা হলো এমন কারও কারও সাথে যাঁদের সাথে দেখা হওয়াটা হিসাবে ছিল না। তাঁরা আরেক বৃত্তের হয়ে, আরেকটা ইন্টারসেকশন বানিয়ে বসে আছেন। দেখা গেল অসিত আর আমার ‘কমন’ বন্ধু সাংবাদিক আহসান কবির। তবে আমি ঢুকেই টের পাচ্ছিলাম, নানান দেখাদেখি আমার মাথা প্রতিরোধ করছিল। হয়তো অসিতের গিটারের শব্দ আর ছবিগুলো সেই প্রতিরোধে সাহায্যও করছিল। বা উল্টোটাও হতে পারে। আমি কখনো চোখ বুজে গান শুনি না, অনেককে শুনতে দেখি। আজকে আমারও চোখ বুজতে ইচ্ছে করছিল। ‘অনুষ্ঠান’ যেটা সেটা নিশ্চয়ই এক ধরনের ফিউশন। আজকে ঐশ্বরিক কোনো কৃত্য ছিল না। আবার স্মরণসভার বক্তৃতাও ছিল না। একটা সামাজিক ভোজন ছিল। অসিতের বাজনা ছিল। মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলন ছিল। অসিতের ছবি ছিল। খাবার টেবিলে একত্রে বসার সময় আমাদের ৩০-৩২ বছর আগের জুড়িগুলো বেছে নিলাম— খায়ের, লাকি, মিতা, আমি। আমার মুখোমুখি শিপ্রা ক্যাথরিন, অসিতের সহপাঠী। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের লুভা নাহিদ চৌধুরী গেছিলেন। তাঁকেও আমাদের সাথে বসতে অনুরোধ করলাম। দারুণ খাবার। সাধারণত কোথাও খেয়ে রান্নাকারদের কারও না কারও সাথে দেখা করি আমি। আজকে আর তা ইচ্ছা করল না। একবার লাবণী আমাদের টেবিলে এল। অনেক টেবিলেই সে ঘুরছিল। এরকম ‘অনুষ্ঠানে’র আপ্যায়নকারী হওয়ার জবডেস্ক্রিশন খুবই কঠিন হওয়ার কথা। এবং কারওরই বিশেষ তালিম থাকার কথা নয়। খাবার পর্বে শেষ দিকে টকডাল, চাটনি আর দইয়ে এসে আমি একদম সিরিয়াল গুলিয়ে ফেললাম। সে কথা লুভা আপা এবং খায়ের দুদিকের দুজনকেই বললাম। খায়ের নিজেও টিকিট কাটতে-কাটতে টিকে-থাকা লোক। বলল যে ওর মারাত্মক ডায়াবেটিস। আমি মুখস্থের মতো বললাম তাহলে মিষ্টি খেও না। কালোজাম ছিল। খায়ের বলল, অসিত রাগ করতে পারে না খেলে। অসিত থাকলে কী বলত তাও সে নকল করে দেখাল।

দেখলাম খায়ের সিগারেটও খায়। ব্যাখ্যা করল যে ‘ছেড়ে কী লাভ!’ আমার দুই মিনিট আটকে থাকা লাগল বলে লাকি আর মিতাকে নিচে দাঁড়াতে বললাম। খায়ের দাঁড়াবে তা ঠিকই ছিল। নিচে দুজন সিগারেট ধরালাম। অন্য দুজন সিগারেট ছাড়াই গল্প করতে থাকলাম। যদি সুমন রহমান আসত, সেও ধরাত। কিন্তু পঙ্কজ এলে ধরাত না, সিগারেট খায় না সে। চঞ্চল বা রাজীবও ধরাত, কিন্তু ওদের সেই সুযোগ ছিল না। ক্যাম্পাসে অসিত, খায়ের, মিতা, লাকি, পঙ্কজ, সুমন বা আমি এক ব্যাচের নই। নানান সম্বোধনের ব্যাকরণও ছিল। কিন্তু কীভাবে যেন আমরা সবাই খুব নিকটজন ছিলাম। লাকি আর মিতার পতিগণও তাই ছিল— চঞ্চল আর রাজীব। অসিত বিদায় নেওয়ার আগের বছর রাজীব আচমকা, আর কয়েক বছর আগে চঞ্চল ক্যান্সার জানান দিয়ে আচমকা বিদায় নিয়ে ফেলতে পেরেছিল। নিখুঁত হিসাব করলে আমাদের জীবিত এই চারজনের এরকম একটা কম্বিনেশনে দাঁড়ানো বা কথা-বলা ৩০ বছর পরে হচ্ছে। তারপর দেখা গেল ওদের তিনজনেরই একটা বাস পছন্দ, আর আমার আরেকটাতে সুবিধা। কিন্তু একত্র আসব বলে আমরা একটা বাসেই উঠলাম। আমি আর খায়ের, মিতা আর লাকি পাশাপাশি বসে। খায়ের আর মিতা আগে উঠেছিল বাসে। উঠেও দুই সারিতেই বসে। তাই আমি ওদেরকে জেন্ডার এলায়েন্সের খোঁটা দিলাম। ‘লেগপুলিং’! আমাদের ক্যাম্পাস জীবনে তা অবারিতভাবে ঘটত। অসিত ছিল এই সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক ক্রসবর্ডার জমায়েতের একদম মধ্যমণি। দেখলাম আমরা সকলেই অসিতের চিরহাস্যোজ্জ্বল আর মহাবিনয়ী মুখচ্ছবি সমেতই খুনসুটির গল্প করতে করতে ঢাকা ফিরছি। বিষাদ আর হরিষের সীমানাগুলো অস্পষ্ট আবছায়া থাকে।

বঙ্গবন্ধু সড়কে গুলিস্তানে সবাই নামতেই খায়ের, সেই আগের মতোই, ডিফিনিট গলায় চা খেতে বলে। যদিও মিতা-লাকি নিউ মার্কেট যাবে, কিন্তু সকলেই চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে গেলাম। দুজন চিনি, দুজন না-চিনি চা সাব্যস্ত করলাম। সেই হিসাবে আমার আর লাকির চিনি-চা, আর খায়ের আর মিতার না-চিনি চা হওয়ার কথা। কিন্তু এসব দোকানে হরহামেশা গড় করে থাকে। সকলেই চিনি-চা পেলাম, আদা, কালিজিরা সমেত। ইদানীং খুব কালিজিরা চা হয় ঢাকায়। খায়ের আমাদের কলা খেতেও সাধাসাধি করল। এবং সাথী না পেয়ে একা খেল। মিতা বলল একদিন জড়ো হওয়ার বন্দোবস্ত করবে সে। আমি বললাম জীবিতরা জয়েন করবে শুধু। খায়ের আমাকে ওর বাসায় গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে বাসায় যেতে বলল। আমি বললাম আড়াল লাগবে। একা থাকা লাগবে। মিতা একটু দূরে রাস্তায় একটা বাস দেখে বলল, ‘আপনার জন্যই দাঁড়িয়ে আছে’। তারপর আমি সত্যিই ‘তাহলে গেলাম’ বলে আর দেরি না করে চলে দৌড় দিয়ে সেই বাসে উঠে গেলাম।

জীবিত আর প্রাণবন্ত অসিতের সাথে নানানভাবে নানান বাহানায় অজস্র সুযোগে দেখা করা হয়নি। নিজ নিজ পেশা, জগত আর ঘরগেরস্তিতে যেভাবে আমরা থেকে যাই সেরকম গৌণ আটপৌরে কারণে হয়নি। জীবিত অথচ অসুস্থ অসিতের সাথে দেখা করবার ইচ্ছা বারবার দেখা দিয়েছিল। তখন ছিল অসিতের অনুমতিহীনতা। ও চায়নি ওইভাবে ওকে দেখতে আসি। হয়তো অনুমতি ছাড়া যাওয়া যেত, যাইনি। গেলাম যখন, ০১ মে ২০২৩, তার আগে লাবণী, অসিতের বউ, লিখেছিল ‘একবার এসে দেখে যান’। লাবণীর সাথে আমার তেমন যোগাযোগ ছিল না কখনো, কিন্তু অনেক দিনের ‘চেনা’ আমরা। বিছানায় শোয়া অসিতকেই বরং চেনা কঠিন ছিল। লাবণী বলল ‘মানসদার সাথে গল্প করো’। অসিত বলল ‘গল্প করবে আমার ভূতে।’ তারপর ২৬ মে’র এই পর্ব; সনাতনী শ্রাদ্ধ আর নাগরিক বন্ধুকৃত্যের একটা ফিউশন। লাবণী বার্তা পাঠিয়েছিল; শিপ্রা ক্যাথরিন, অসিতের সহপাঠী ও শেষের দিনগুলোর নিয়মিত পরিব্রাজক, বার্তা পাঠিয়েছিল। এখন আর এমনিতেই অসিতের অনুমতিসাপেক্ষ নেই এগুলো। গুলিস্তান থেকে খায়ের-মিতা-লাকিকে ছেড়ে যখন বাসে উঠি, অসিত থেকে নিষ্কৃতি নিলাম নাকি অসিতেই আরও নিবিষ্ট হলাম সেটা সুনিশ্চিত জানতাম না। জানি না এখনও।

টীকা : একটা আত্মজৈবনিক রচনা হিসেবে দেখলে এতে প্রদত্ত কোনো তথ্যাদির দায়দায়িত্ব নিতে হয়। যদি কারও গুরুত্ব লাঘব করে থাকি, কিংবা গৌণ বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি বলে মনে করেন, আমার অনবধানতাবশত কাজ হিসেবে ধরে নিয়ে মার্জনা করবেন। রচনাটির একটি অংশে ফেসবুকে আমার রচিত একটা টীকাকে প্রায় অবিকল সংযোজন করা হয়েছে।

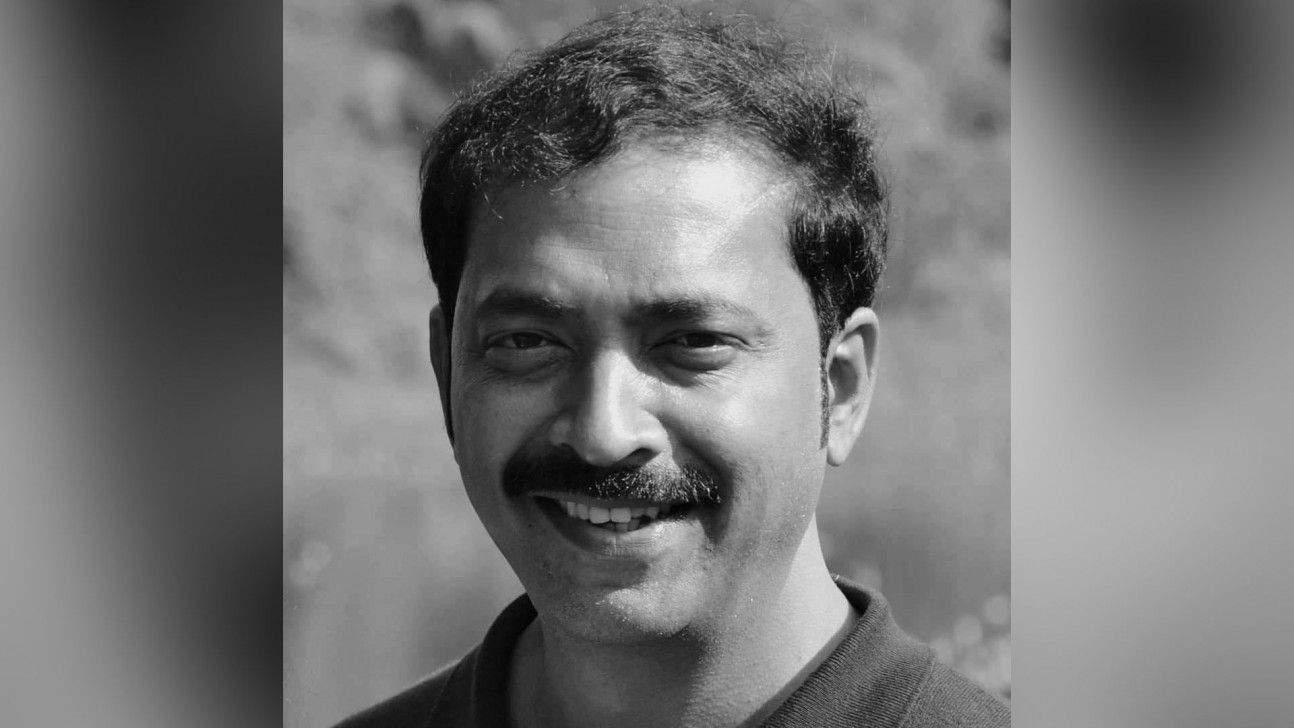

অসিত কুমার সাহা (অসিত কুমার নামে শিল্পী পরিচয়)-কে নিয়ে রচিত

আদাবর। ২০ ও ২১ জুলাই ২০২৩। বিকাল ৩.৪৪