‘ছোট জেলাশহর হবিগঞ্জের মেয়ে রেনুকা। পড়াশোনা করে স্থানীয় ডিগ্রি কলেজে। দেখতে শুনতে খুব একটা আহামরি সুন্দরী না হলেও চেহারায় বেশ একটা অজানা আকর্ষণ রয়েছে। সেই সাথে সুন্দর ও আকর্ষণীয় ফিগার। বাবা, মা দুই ভাই ও সে এই নিয়ে সংসার। ভাই বোনের মধ্যে সবার বড়। বাবা একজন ব্যবসায়ী এবং শহরের পরিচিত ব্যক্তিত্ব।’

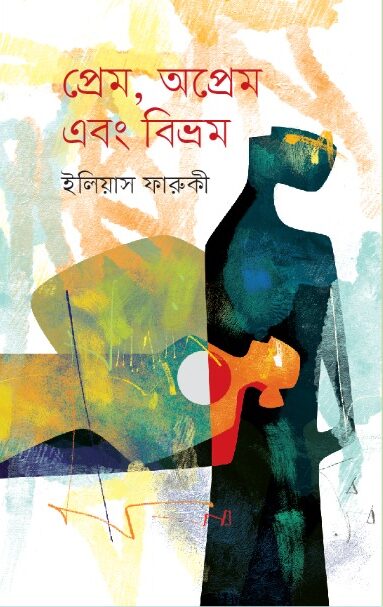

এভাবেই ইলিয়াস ফারুকী শুরু করেছেন তাঁর গল্প ‘রেনুকা এবং অতঃপর’। গল্পটা স্থান পেয়েছে ইলিয়াস ফারুকী’র সম্প্রতি প্রকাশিত গল্প গ্রন্থ ‘প্রেম, অপ্রেম এবং বিভ্রম’ বইয়ে। বইটি অনুপ্রাণন প্রকাশন থেকে অক্টোবর, ২০২২-এ প্রকাশিত হয়েছে। ১১টি গল্প গ্রন্থভুক্ত করা হয়েছে। গল্পক্রম : প্রেম, অপ্রেম এবং বিভ্রম, একটি প্রাক বিবাহ সাক্ষাৎকার, জলরঙ ও টিয়া পাথি, মৃন্ময় সময়, মৃত্তিকা হয়ে যাই, নিজেকে খুঁজেছি অনেক, নিরুত্তর সন্ধিক্ষণ, রেনুকা এবং অতঃপর, সুখ, অ-সুখ, নিস্তরঙ্গ উচ্ছাস, জাতছাড়া প্রেমিক এবং তৃণীতা।

লেখক প্রায় প্রতিটি গল্পে নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্তের জীবনের গল্প তুলে আনার চেষ্টা করেছেন, জীবনে পাওয়া-না পাওয়া, ব্যথা-বেদনা, সুখ-দুঃখ, বেলা-অবেলার গল্পকথনের মধ্য দিয়ে। অনেক পাঠকের মনে হতে পারে এ গল্প আর নতুন কী! কিন্তু ইলিয়াস ফারুকীর লেখার শক্তিময়তার পরিচয় তাঁর উপস্থাপনায়, তাঁর চিত্রকল্পে, তাঁর দৃষ্টি গভীরতায়। তিনি যখন লেখেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময়ের একটি অপারেশনের কথা তার প্রায়ই মনে পড়ে। ঘটনাটি চিতৈশির। সময়টা অক্টোবরের শেষ দিকে। শীত ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসেছে। নাদের চৌধুরীর কাছে খবর এল আর্মিরা আশপাশের গ্রাম থেকে বেশ কিছু যুবতী মেয়েকে ধরে নিয়ে এসেছে। নাদের চৌধুরী যেন জ্বলে উঠলেন।’

লেখক এখানে মুক্তিযুদ্ধের সেই সময় এবং ঘটনা, আশ্চর্য সুন্দরভাবে তুলে এনেছেন। যাদের শেকড় গ্রামে এবং যারা যুদ্ধ দেখেছেন, তারা কম-বেশি এ দৃশ্যের সাথে পরিচিত। শুধু পরিচিতই নন, সেই ফেলে আসা মুক্তিযুদ্ধকালীন স্মৃতিতে ফিরে যেতে পেরে পাঠকের একটা ভালোলাগার জায়গা তৈরি হবে। (গল্প : মৃত্তিকা হয়ে যাই)।

ইলিয়াস ফারুকী তাঁর গল্পে যে চরিত্রগুলো তুলে আনেন, তা আমাদের খুব চেনা। মনে হবে আমাদের বাড়ির পাশেই আছে। আমাদের পড়শি। এরা সবাই আমাদের সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছে। এরা সমাজের একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী। লেখক এদের জীবনবোধ, জীবনের ভাঙা-গড়া নানা রঙের ছবি তুলে এনেছেন তাঁর গল্পে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, ‘গভীর চিন্তায় ডুবেছিল অঙ্কুর। নিজের প্রতি আস্থা এবং আস্থাহীনতার সংকটে কাটছিল তার সময়টা। যৌবনের সব চাইতে টসটসে সময় যদি যৌবন উপভোগ করা না যায় তাহলে সেই যৌবনে বান আসে না। সব পরিণতির একটি চূড়ান্ত সীমারেখা থাকে। সঠিক সময় সঠিক কাছটি হলে মানুষ বসন্তে ভাসে। (গল্প : একটি প্রাক বিবাহ সাক্ষাৎকার)।’

এভাবে লেখক ছোট ছোট বাক্যে, পরিবেশ পরিস্থিতি চিত্রিত করেছেন অকৃতিমভাবে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। লেখকের সৃজনশীলতা।

দুর্নীতি বা অনৈতিক কাজে ডুবে থাকে যখন দেশ, তখন সবার আগে একজন সচেতন লেখকের চেতনায় আঘাত হানে, আর সেই আঘাতকে কিছুটা প্রশমিত করতে লেখক কলম ধরেন, লেখেন কবিতা বা গল্প। ইলিয়াস ফারুকীও এর বাইরে নন। তাই তো তিনি লিখেছেন গল্প ‘জলরঙ ও টিয়া পাখি’। গল্পে অজিত পেঁজা একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক কর্মকর্তা। সৎ ও মানবিক অজিত, বাবার অসৎ পথে উপার্জন করা পছন্দ করে না, শুধু অপছন্দই না, প্রয়োজনে প্রতিবাদ করে। তাই তো এক পর্যায়ে ছেলে, বাবাকে বলে, ‘বাবা আমার ভেতরে একটা প্রশ্ন জেগেছে। এই ফ্ল্যাটবাড়িটা আমাদের নিজেদের। গুলশানে এর মূল্য অনেক। আমার বুঝ হিসেবে তোমার আয়ে এই ফ্ল্যাট কেনা অসম্ভব। তাই জানতে চাওয়া।’

ছেলের প্রশ্ন শুনে থমকে যান অজিতের বাবা। এ ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি আগে আর কখনো হননি। নিজেকে সামলে নেন। নিজেকে বাঁচাতে পাল্টা আক্রমণ করে বলেন, ‘কে তোর মাথায় এসব ঢুকিয়েছে। আরামে আছিস, আরামে থাক। লেখাপড়া কর। নেতা হবার চেষ্টা করিস না।’ বর্তমান সময়ের একটা বাস্তব চিত্র গল্পকার তুলে এনেছেন।

অনিবার্য কারণে গল্পে প্রেম থাকবে বা আসবে। কিন্তু ইলিয়াস ফারুকী’র গল্পে তথাকথিত আগলা প্রেম নেই। দেহজ প্রেমের কোনো ব্যাপার নেই। আছে ভেতর থেকে উঠে আসা আকুতি। যা ‘নিরুত্তর সন্ধিক্ষণ’ গল্পে মিনা আর রোকনের মধ্যে দেখা যায়। তাদের প্রেম, মেঘে ঢাকা সূর্যের মতো মাঝে মাঝে উঁকি দেয়, আবার ডুবে যায়।

এটা খোলাচোখে নিম্নবিত্তের হতাশা, পাওয়া না-পাওয়ার গল্প মনে হলেও, এখানে গল্পকারের দেখার চোখ, উপস্থাপনা ও চরিত্র চিত্রণ এসবই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। একটি ধারালো গল্পে যেসব মশলা থাকার প্রয়োজন, তা সবই আছে। আমরা একটু দেখে নিই— ‘রোকনের সাথে আজ কতদিন দেখা নাই। গত চারদিন ভার্চুয়ালেও তার কোনো সাড়া শব্দ পাচ্ছে না। একদিন উপযাচক হলে মিনাই রোকনের সাথে পরিচিত হয়েছিল। মিনা ভালো করেই জানত আমাদের সমাজে কোনো মেয়ে উপযাচক হয়ে কোনো ছেলের সাথে পরিচিত হওয়াকে হ্যাংলামি গণ্য করে। তবুও তার আগ্রহেই ওদের পরিচয়।’ গল্পে সহজ, সরল, সজল বর্ণনা ফুটে উঠেছে। যা একজন দক্ষ লেখকের লেখায় দেখা যায়। এছাড়া মিনা-রোকনের মতো অনেকের জীবনে এ ধরনের ঘটনা আছে, কাজেই পড়তে গিয়ে গল্পটাকে পাঠক নিজের গল্প ভাবতে শুরু করবে। এই যে পাঠকের ভিতরে ঢুকতে পারা, কম লেখকের পক্ষে সম্ভব, সেক্ষেত্রে ইলিয়াস ফারুকী সহজেই ঢুকতে পেরেছেন, একথা জোর দিয়ে বলা যায়।

ইলিয়াস ফারুকী’র লেখার আরেকটি বৈশিষ্ট্য তিনি গল্প লেখেন না, বলেন। আর এ বলার মধ্যে আছে টান টান উত্তেজনা, গতিময়তা, জাদুকরী ভাষাশৈলী, চিত্রকল্প ও উপস্থাপনা কৌশল, এসবের কারণে তাঁর গদ্য পাঠকের কাছে পায় আদর। পাঠকও খুঁজে পায় জীবনঘনিষ্ঠ উত্তাপ।

ইলিয়াস ফারুকী শুধু গল্প লেখেন না, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, সাহিত্যের সব শাখায় তিনি বিচরণ করেন। নানা ধরনের লেখা, লিখতে লিখতে নিজের লেখার একটা ঋদ্ধ পরিপ্রেক্ষিত তৈরি হয়। লেখার মুনশিয়ানা থাকলে বহু চরিত্র-বিষয়ও নতুন হয়ে উঠতে পারে। বিষয়গুলো ইলিয়াস ফারুকী’র জানা, যে কারণে তাঁর লেখা মুগ্ধতা ছড়ায়, পাঠক সহজে গ্রহণ করে।

অনেকে বলেন, ‘ছোটগল্পের প্রাণ হবে খুবই ছোট’। এই ছোট প্রাণের তাৎপর্য বহুমাত্রিক। শুধু আয়ুষ্কাল দিয়ে বিচার করলে হবে না। এখানে চরিত্রের গভীরতা এবং পরিবেশনের মুনশিয়ানা অনস্বীকার্য। জীবনের নানা ঘটনা, বিচিত্রময় সব স্মৃতি কারও কারও মনকে বর্ণময় করে তোলে। এর মধ্যে কিছু ঘটনা জ্বলজ্বল করতে থাকে আবার কিছু ঘটনা আবছা আবছা, সহজে ধরা দিতে চায় না। এইসব টুকরো টুকরো ঘটনার থেকেই জন্ম নেয় ইলিয়াস ফারুকী’র গল্প। গল্পে মধ্যবিত্ত জীবনের নানা ধরনের সমস্যা, জটিলতা, পাওয়া, না-পাওয়ার অভাববোধ এসবই ঘুরে-ফিরে উঠে এসেছে। এছাড়া তাঁর লেখার মধ্যে ঘুরে-ফিরে আসে আষাঢ়ের বৃষ্টি, শীতল রাত, ছাতিম, বলধা গার্ডেন, সমুদ্রপারে ঝাউ গাছ, বিয়ের সানাই, রেল ইঞ্জিন। এরকম ভিন্ন ভিন্ন সব চিত্র। যা পড়তে পড়তে অদ্ভুত এক আকুলতায় ভরে ওঠে মন। গভীর এক অনুভূতি মনকে ছুঁয়ে যায়। এসব জিনিস আমরা হয়তো দেখি কিন্তু সেভাবে নজর দিই না। এসব, দক্ষ লেখকের পরিবেশনার গুণে অন্য এক রূপ পায়। সেক্ষেত্রে বলা যায় ইলিয়াস ফারুকী একজন দক্ষ কথাকার।

এর পরেও যে কথাটা না বললেই নয়, বইয়ে অনেক বানানের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়েছে। যেমন প্রথম গল্প প্রেম, অপ্রেম এবং বিভ্রম-এ সাড়ে তিন পৃষ্ঠার গল্পে ১৪টা বানানের ভিন্নতা দেখা যায়। বানানগুলো হচ্ছে— অন্তশার (অন্তঃসার), প্রত্যূশে (প্রত্যুষে), ঘৃনা (ঘৃণা), রৌদ্র তপ্ত (রৌদ্রতপ্ত), মূষড়ে (মুষড়ে), আচরন (আচরণ), আনুভুমিক (আনুভূমিক), অবতারনা (অবতারণা), এতোক্ষণে (এতক্ষণে), ভৎর্সনা (ভৎসনা), গভিরভাবে (গভীরভাবে), আকিস্কার (আবিষ্কার), শ্রোতস্বীনি (স্রোতস্বিনী), নাজরানা (নজরানা)।

আরেকটা বিষয়, ‘নিস্তরঙ্গ উচ্ছ্বাস’ গল্পে লেখক পরপর ছয় লাইনে পাঁচবার মনিরুল নামটা ব্যবহার করেছেন (মনিরুলের বাবা … মানসিকতার মানুষ)। যা ইচ্ছে করলে এড়ানো যেত।

সবশেষে বলা যায় লেখকের ভাষা, মনন, যুক্তিপদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, গল্পের আগাগোড়া ডুবিয়ে রাখার অভূতপূর্ব গুণটি সার্থকতার দাবি রাখতে পারে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন মোস্তাফিজ কারিগর।

অভিনন্দন প্রিয় লেখককে।

One Comment

প্রথমেই ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাবো যে আমার বানানের ভুল ধরিয়ে দেবার জন্য। ভবিষ্যতে এ বিষয় আরো সতর্ক থাকবো। আপনার এই আলোচনা লেখার ক্ষেত্রে অনেক সহায়তা দেবে। তবে এ কথাটি না বলে পারছি না যে এ ক্ষেত্রে প্রকাশক সাহেবদের কিছু কর্তব্য রয়েছে।

খুব চমৎকার আলোচনা করেছেন। ভবিষ্যতে আপনার নিকট এ ধরণের গঠনমূলক আরো আলোচনা চাই। আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ। ইলিয়াস ফারুকী। ঢাকা।