মোবাইল ফোনের দুই প্রান্তে দুইজন।

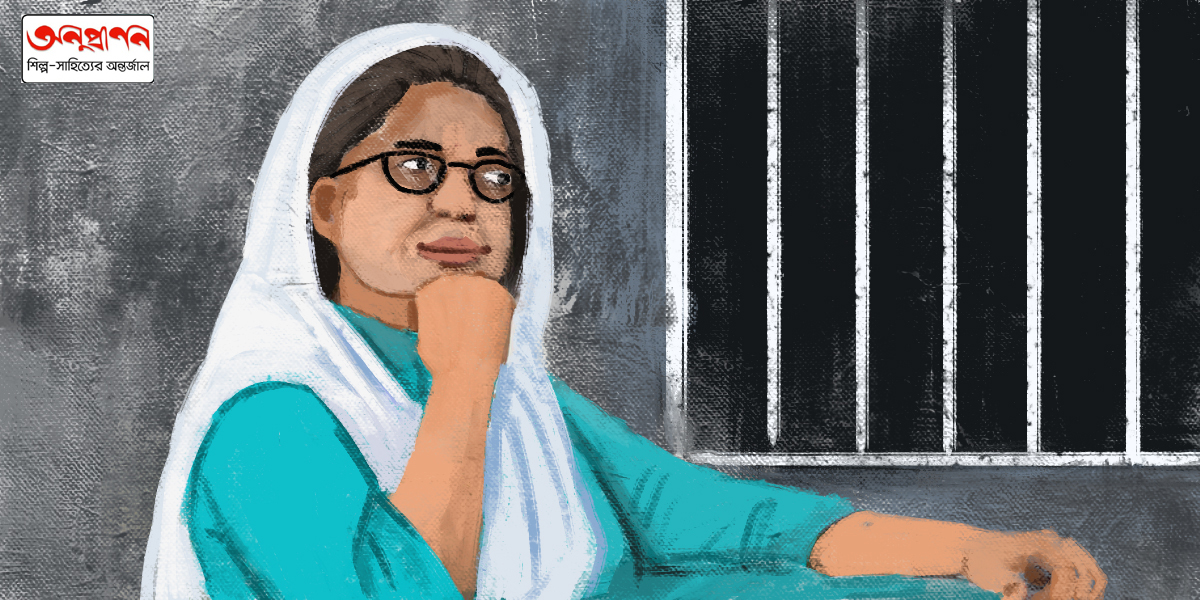

ফোনটা কেটে দিয়েছেন তিনি নিজেই। চোখ বেয়ে পানি পড়ছে রওশন আরার।

এতদিন পরে? আহ্, কতদিনের কত অপেক্ষা! কিন্তু বিশালদেহী মানুষটার ক্ষমা চাওয়ার দীনতা তাকে এখন কষ্ট দিচ্ছে। কেন? খোলা দরজার মুখটায় দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, সামনে ছোট উঠোন তার। ঘুম থেকে উঠেছেন বেশ আগে। নাতিটা বাদে সবাইকে নাস্তা দিয়ে, প্লাস্টিকের কভার দেওয়া টেবিল মুছে এখন তার একটু জিরোবার পালা। তার আগে চাশতের নামাজ পড়তে হবে। ধর্মকর্ম আগেও করতেন, ইদানীং বেশি মন টানছে।

কলটা সেই সময় এসেছে। নাম্বার পেল কোথায় লোকটা? জিভ কাটেন তিনি, মাথায় ওড়না টানেন। মানুষটা।

তার নিজের মানুষ ছিল। একটা সময়। এমন তো কতোই হয়। তারপর মাথা নাড়েন তিনি। না, তার বিষয়টা পৃথক ছিল। তিনি তো জোরের এই বিয়ের পরদিনই বাড়ি ছেড়ে যেতে চেয়েছিলেন, আশ্রয়ের জন্য, পাননি। সে সামর্থ্য হয়তো মানুষটার ছিল না, কিন্তু সাহসও ছিল না। সবচেয়ে বড় কষ্ট ছিল এই যে তার চোখে-মুখে ইচ্ছের প্রকাশটুকুও ছিল না।

কলেজের টানা বারান্দার এক কোনে খোপকাটা মলিন লাল-সাদা রং রেলিংয়ে হেলান দেওয়া অনিচ্ছুক দীর্ঘদেহী মানুষটিকে তার অপরিচিত লেগেছিল। অনিচ্ছাকৃত বিবাহের গ্লানিভরা, হাতভর্তি মেহেদী পরা মেয়েটির প্রতি সুরক্ষার হাত বাড়ানোর কোন আগ্রহ তার মধ্যে তিনি দেখেননি। এর আগে তাদের পাঁচ বছর ধরে জানাশোনা। প্রথম বছর তার আলাদা করে মনেই পড়ে না, দ্বিতীয় বছরে সে ই তাকে প্রথম চিঠি দেয়। মফস্বল শহরে তখনকার দিনে চিঠি আসতে তিনদিন লাগে। সেই চিঠিতে প্রথম জেনেছিলেন তিনি সুন্দর। তার কাজল কালো চোখ, তার চিকন লম্বা বেণিটা অনেকই নাকি আকর্ষক।

একা একা ক্লাসে যেতেন। চুপচাপ মেয়ে, চিঠিটা দাগ ফেলে দিয়েছিল মনে। সামনের আয়নাতে চোখ পড়ল এখন।

কালো পাতলা হয়ে আসা চুলে মাঝে মাঝে কয়েকটা সাদা চুল দেখা যায়। চোখের চারপাশে ফোলা ভাব, বয়সের ভাঁজ। নাহ, সুন্দর তিনি নন। কখনো ছিলেনও না হয়তো। মানুষটার চোখ ভুল দেখেছে অথবা… অথবা মিথ্যা বলেছে।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত ঘুম না আসা চোখে তিনি আঁতিপাঁতি করে চারটি বছর দেখেছেন, খুঁজেছেন।

সবই কি মিথ্যা ছিল? সব? কী দরকার ছিল ক্লাসের কোনায় বসে থাকা বন্ধুহীন মেয়েটিকে চিঠি দেওয়ার? দেখতে শুনতে মন্দ না, তার তো বিয়ের প্রস্তাব আসবেই, আশ্রয় দেওয়ার ইচ্ছে না থাকলে কেন এই সম্পর্ক গড়া? এই সব প্রশ্নের কোনটির জবাব পাননি তিনি। মানুষটা চলে গেল দক্ষিণ আফ্রিকা। আর তিনি ফেরত এসেছেন স্বামীর সংসারে। আহ, কী যে যন্ত্রণা! বিয়ের রাতে যে বধূ স্বামীকে বলে বসে তার জ্বলজ্যান্ত বর্তমান, অপেক্ষায় থাকা প্রেমিকের কথা, সেই স্বামীর কাছে ফের ফিরে যাওয়া… আহহা। ছোট থেকে ছোট হয়ে ছিলেন তিনি। তবে আল্লাহর অপার করুণা, বুঝতে পেরেছিলেন পতি, বিবাহিত জীবনে ফিরতে পেরেছিলেন। বাপের বাড়ি ফেরার উপায় ছিল না। সদ্য মাতৃহারা মেয়েটি সহজে তো বিবাহের পিঁড়িতে বসেনি।

—দাদি! ও দাদ-দি…

চমকে আয়না থেকে তাকান তিনি। কেটে যাওয়া ফোনটা এখনো ধরে রেখেছেন, আশ্চর্য! যত্ন করে রাখা চিঠিগুলোর মতোই, অহেতুক, অনর্থক। তার আটপৌরে ঘরে পরার সুতি কাপড়ের পায়জামাতে মুখ ঘষছে নাতি বাবন। সে হাঁটুর ওপরে নাগাল পায় না।

—ও সোনা! যাদু আমার— উঠে গেছ তুমি?

মাথা নাড়ে সে। ন্যাড়া করা মাথায় অল্প চুল উঠছে। এই শীতে ন্যাড়া করতে নিষেধ করেছিলেন। শোনেনি ছেলের মা, তার বড় ছেলের বউ। স্কুলের মাস্টার, রোজগেরে পুত্রবধূ, এই সংসারে তার দাপট আছে। মেজো বউ ঘরেই থাকে, তবে তীক্ষ্ণ কণ্ঠ তার ও। চুপচাপ থাকেন তিনিই, সংসারে অশান্তির কাজ নেই।

বাবনকে নিয়ে বাথরুমে যান তিনি। বাথরুমে পানি পড়ে পিচ্ছিল হয়ে আছে। আহ, কিছু বলা যাবে না সকালবেলায় শুরু হয়ে যাবে খনখনানি। দুই বৌ তার, কোনোটিই সুবিধার না। সুবিধার না তার স্বামীটিও।

প্রথমদিকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতায় নুইয়ে থাকত তার মাথা। স্বামীর কথার অবাধ্য কখনো হননি। পরের দিকে অনেক অসঙ্গতি চোখে পড়েছে, এখনো পড়ে কিন্তু অভ্যাসটা থেকে গেছে। তাকে গ্রহণ করার পেছনে ওনার সহৃদয়তার চেয়েও হয়তো বড় কারণ ছিল সামাজিকতা। লোকে ছি ছি করত।

কী আশ্চর্য এই সামাজিক বন্ধন! দুটি সম্পূর্ণ আলাদা মনের মানুষকে একসাথে রেখে দিল। আজ চৌত্রিশ বছর। স্বামী তাকে স্নেহ যদি করেও থাকেন তা কেবল সাথে থাকার কারনে। তবে, মিথ্যে অভিনয় নেই, এটা মন্দের ভালো।

বাবন হাসছে। দাদিকে সে কী যেন দেখাতে চায়। রওশন আরার আজ সেদিকে মন নেই। সব কেমন ওলটপালট লাগছে।

মানুষটা আচমকা কেন ফোন দিল? এত বছর পর! সেই ভরাট কন্ঠ! কলেজের বটগাছের নিচে দাঁড়িয়ে যেই কণ্ঠ শুনে প্রেমে পড়েছিলেন তিনি। প্রেম কী জিনিস বুঝেছিলেন। বাকি সব ফাঁকি।

বাবন অবশেষে দাদিকে দেখাতে পেরেছে। তার দুধদাঁতে কালো দাগ পড়েছে। হুম। ক্যারিজ।

—ওমা! পোকা তো!

—হলে কী হয়?

—চকলেট খাওয়া বন্ধ।

—বাবোন চক্কলেট পছন্দ করে—

—জানি তো! কম খেতে হবে।

—না! বিশি।

ঝুলে পড়ে সে দাদির গলা ধরে। তিন বছরের ছেলে।

—ছাড় ছাড়, লাগছে। ব্যথা পাই।

বুয়াটা ঢোকে ঘরে।

—খালাআম্মা বাসুন আর আছে নি?

—না। বাথরুমে কাপড় আছে। যাও।

—আইজ কাপড় দুইতাম না। আমার কোমরে ব্যাদনা গো।

এই এক নতুন ক্যাচাল চলছে বেটির। রোজ একটা না একটা ফন্দি।

—হঠাৎ বললে তো হয় না, মমতাজের মা। আজকে কাপড় ধোও। কালকে না হয় না ধুলে।

—তাইলে ঘর মুছতাম না।

কী জ্বালা! না। এই বুয়া বদল করতে হবে। কী করা! সবক’টাই ফাঁকিবাজ। বাবনকে নিয়ে নাস্তার টেবিলে বসেন তিনি। এ বাড়িতে এটি দ্বিতীয় দফা। তৃতীয় দফাও আছে, প্লেটে ঢাকা পরোটা, ডিমভাজা। মেজবৌ। বাপের অবস্থা ভালো, মেয়ে চূড়ান্ত অসাংসারিক। কাজের চাপ তার একলার ওপরেই।

বাবনকে হাত ধুইয়ে খেলতে বসিয়ে চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে তার। কতগুলো বছর পেরিয়ে গেল। কত দিন কত মাস।

লম্বা দীর্ঘদেহী মানুষটা কোথায় ছিল? টেবিলে রাখা মোবাইল ফোনে চোখ গেল। গতবছর ফুপু মারা যাওয়ার পর ফোন করার লোক কমে গেছে। যখন তখন ফুপুজিই ফোন দিতেন। তার সাহেবের ফোন করার অভ্যাস নেই। কথা খুব কম বলেন তিনি।

আচ্ছা মাফ চাওয়া ছাড়া আর কিচ্ছু বলা গেল না? মানুষটার কি কোনো কথা ছিল না?

কেন এমন সংকুচিত গলায় ক্ষমার কথা বলা?

সম্পর্ক কি মাফ দিলে চুকে যায়? একা একা ছোট বোনটাকে নিয়ে স্বামীর বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় তার গায়ে গহনা ছিল। বাপের দেওয়া খাঁটি সোনা। ফিরবেন না বলেই বেরিয়েছিলেন।

কী করার ছিল আর!

বিয়ের কথা শুরু হওয়া মাত্র মানুষটিকে জানিয়েছিলেন তিনি। পাত্রের নাম, তার দোকান তার বাসার ঠিকানা সব জানিয়ে এ বিয়ে বন্ধের জন্য অনুরোধ করেছিলেন। চিঠি যেতে তিনদিন লাগে।

কোনো উত্তর আসেনি।

তারও আগে কবে থেকে যেন কমে এসেছিল যোগাযোগ। চাকরি খোঁজার চেষ্টা ভেবেছিলেন, ভালোবাসা কমে গেছে ভাবেননি। কিন্তু ভালোবাসা বদলায়। কমে। চিঠির উত্তর আসেনি। বিশদিন পর সে দেখা করতে আসে। এরশাদবিরোধী আন্দোলনে আটকা পড়া চিঠি এতদিন পরে পৌঁছেছে।

অনুতপ্ত হয়েছেন রওশন আরা। কিন্তু ততদিনে পানি যে গড়িয়েছে অনেকদূর। গায়ে হলুদ পর্যন্ত শেষ।

কাল বিয়ে।

গ্রামের শেষ প্রান্তের এক পরিত্যক্ত ভিটায় দেখা করতে গিয়ে তাই বলেছেন তাকে। মানুষটি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। শেষে বলল, তাহলে চলে যাব?

—হ্যাঁ। অনেক দেরি হয়ে গেছে।

—কিছু করার নেই?

—না। কলঙ্ক হবে, লোকে কথা বলবে। বাবা কষ্ট পাবেন।

—যাও। কলঙ্ক থেকে বাঁচো। হলুদের কনে বাইরে থাকে না।

খোঁজ পড়ে যাওয়ায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন রওশন আরা। তারপর থেকে যন্ত্রণা। বিয়েটা হয়ে গেল। আহ, মানসিক কষ্ট! রাতে বলে দিলেন নতুন বরকে সব। স্তম্ভিত বর তার সাথে ভাব জমানোর কোনো চেষ্টা করেননি। চলে যাওয়ার অনুমতি চুপ করে থেকেই দিয়ে রেখেছিলেন।

সকালে বৌ নিয়ে সবার হৈ হৈ-এর মাঝেই তিনি ছোট বোন শামেলাকে পাঠিয়েছিলেন দূত হিসেবে। তারপর দুই বোন দেখা করতে গেছেন। বেশি দূরে নয় কলেজ। উনি অপেক্ষায় ছিলেন কলেজের বারান্দায়।

আহা কী গম্ভীর মুখ। বিষণ্ন বলে ভুল হয়।

—সামাজিক বাধা। বিয়ে হয়ে গেছে, কেস হবে।

—তাইলে কী করব!

রূদ্ধশ্বাসে বলেছিলেন তিনি।

—ফিরে যাও।

—না!

—হ্যাঁ। বুঝতে পারছ না, তোমার ভার বহনের সামর্থ্য নেই আমার! কেস হলে বিপদ বাড়বে। আমার কিছু নেই রুশী।

—না থাক! কিছু লাগবে না।

—বলা সহজ, বাস্তবতা কঠিন। ফিরে যাও। আর এসো না, কখনো না।

উসকোখুসকো চুলে, কাপড়ে উল্টো দিকে ফিরে চলে যেতে থাকা মানুষটিকে দেখে তার সেই প্রথম মনে হয়েছিল, ভালোবাসা বলে কিছু নেই। এ কে? অচেনা এক মানুষ। ফিরে এসেছিলেন।

অসম্ভব এক গ্লানি জড়ানো। নতুন শাড়ির সাথে নতুন অনুভূতি। ছোট হয়ে যাওয়া।

নিজেকে নিঃস্ব মনে হয়েছে। আহা।

তবুও জীবন চলেছে। নদী কি কখনো থেমে থাকে? তিন সন্তান তার। বড় আর মেজোকে বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ে ভার্সিটির ছাত্রী। ঢাকা শহরে থাকে। তিনমাস ছ’মাসে আসে। কেটে গেছে চৌত্রিশ বছর।

তারপর আজ সকালে এই ফোন। নাম্বার দিয়ে এসেছে ফরিদ। তার ছোট ভাই। সবই জানত সে। সবাই জানত। তখনকার প্রেম। একটু ইশারা, চোখাচোখি, চিঠি। ধরা-ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলা। তাও কত কলঙ্ক, কত কথা!

অভিমানে বুক ভারি হয়ে আসছে এবার। এতক্ষণে।

এত দিনে কথা বলতে ইচ্ছে করল? ফোন নম্বর জোগাড় করা এতই কি কঠিন কাজ? চোখের পানি সেই কারণেই। অবহেলা বুকে বেজেছে। বাজুক। মানুষটা তাও উপরে থাক। তার ছোট হয়ে যাওয়া আর দেখতে পারছেন না তিনি। পাষাণ যে মূর্তি বসিয়ে রাখা তার বুকের ভেতর। তাতে আঘাত পড়ুক, তিনি চান না। প্রত্যাখানের মাঝে যে দীনতাটুকু আছে, তার একান্ত নিজের থাকুক সেটি।

বাসার জানালাটা লোহার ছোট ছোট ফ্রেমে স্বচ্ছ কাচ বসানো। হাত বাড়িয়ে খুলতেই ঝং করে শব্দ। বাইরের ছোট উঠোনে গত দিনগুলো তে বসানো পেয়ারা, লেবু হাস্নাহেনার ঝাড়।

সকালের আলোয় সুন্দর গন্ধ ভাসছে।

রুচি রোকসানা

রুচি রোকসানা ১৯৮৫ সালে ঢাকার আজিমপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে এসএসসি ও ১৯৮৭ সালে বেগম বদরুননেসা কলেজ থেকে এইচএসসি সম্পন্ন করেছেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকে অনার্স ও মাস্টার্স শেষ করে আবার মাস্টার্স এবং পিএইচডি করেছেন জাপানের তোহোকু ইউনিভার্সিটি থেকে। বর্তমানে শিক্ষকতা করছেন শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে।

বাবা এ এফ নাসির উল্লাহ, মা মিসেস নাসিমা বেগম উভয়েই সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন।

তার স্বামী প্রফেসর ড. এস এম সাইফুল ইসলাম, পুত্র এস এম রাগীব রেজওয়ান শান।

One Comment

সুন্দর, সুলিখিত। অনেক সময়ই নিয়তিকে উপেক্ষা করা যায় না, তবু ভদ্রলোকের দিক থেকে গল্পটা শুনতে, তার ভাষ্য জানতে আগ্রহ হচ্ছে।