মৌখিক ভাষার আগমন হয়তোবা মানুষের সৃষ্টিলগ্ন থেকেই, আবার সৃষ্টির অনেক পরেও হতে পারে। ভাষার জন্ম ইতিহাস স্পষ্টতই রহস্যঘেরা। কোনো মতবাদ বলে মানুষ প্রথমে ইশারায় যোগাযোগ করতো নিজেদের মধ্যে, আবার ভিন্ন মতবাদ বা ধর্মগ্রন্থে পাওয়া যায় আদি মানুষের ভাষাজ্ঞান পূর্ণ। তবে সর্বজন স্বীকৃত অকাট্য কোনো মতবাদ নেই। রহস্যঘেরা ভাষার মতোই জটিল ভাষালিপির ইতিহাস। লিপি গবেষকদের দেয়া তথ্যে, সবচেয়ে প্রাচীন আবিষ্কৃত লিপি চিহ্নের একটি পাওয়া গেছে মেসোপটেমিয়ায়। প্রায় পাঁচ হাজার দুইশো বছর পূর্বে, সুমেরীয়দের মাটির ফলকে লেখার প্রাচীন পদ্ধতিগুলোর একটি। আবার ভাষাবিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দক্ষিণ আফ্রিকায় উঠপাখির ডিমে খোদাইয়ের চিহ্ন (লিপি বা কোড) পেয়েছেন, যার বয়স আনুমানিক প্রায় ষাট হাজার বছর! সুতরাং রহস্যঘেরা অতীতে লিপির ব্যবহার ঠিক কবে থেকে হয়ে আসছে তা কারো পক্ষে স্পষ্ট করে বলা সম্ভব নয়। ২০০৯ সালে সামার ইনস্টিটিউট অব লিঙ্গুইস্টিকসের দেয়া তথ্যমতে, পৃথিবীতে মোট ভাষার সংখ্যা ছয় হাজার নয়শো নয়টি, যার অধিকাংশই বিশ্বায়নের দিনে বিলুপ্তির মুখে। এত ভাষার মধ্যে লিপি আছে মাত্র হাজার দুয়েক ভাষার। আমাদের মাতৃভাষা বাংলালিপির ইতিহাসও বেশ প্রাচীন, দুই হাজার বছরের অধিক সময় পূর্বে জন্মানো ব্রাহ্মী লিপি কয়েক ধাপ পরিবর্তনের পর সিদ্ধমাতৃকা লিপির উৎপত্তি হয়, যা থেকে পরবর্তীতে বাংলা লিপির আবির্ভাব। বাংলা ভাষার ইতিহাস বেশ গৌরবময়। এই গৌরবময় ভাষার নতুন অবিস্মরণীয় অধ্যায় উন্মোচিত হয়েছে। যুগে যুগে, কালে কালে বহু ঘটনার সাক্ষী এই ব-দ্বীপটি একবিংশ শতাব্দীতে এসে অদ্ভুত কিন্তু সম্মানজনক এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। মূল ঘটনার সূত্রপাত চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষদিকে। ৩৬০ জন আউলিয়াসহ শাহজালাল (রহ.) সাহেবের আগমনের কিছু বছর পর। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার পর যখন বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চল সিলেট যখন মুক্তিকামী মানুষের তীর্থস্থান হয়ে উঠেছে তার কিছু বছর পর এই অঞ্চলে কিছু জ্ঞানতাপসের হাত ধরে বাংলা ভাষাতে আবির্ভাব ঘটে নতুন এক লিপির, নাগরীলিপি। আক্ষরিক অর্থে বলা যায়, একরকম প্রয়োজনেই আবির্ভাব ঘটে নাগরীলিপির। এটি বাংলা ভাষার আরেকটি স্বতন্ত্র বর্ণমালা। গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ কয়েক হাজার ভাষার যখন নিজ লিপি নেই, (মালয়শিয়ার মালে ভাষাও রোমান হরফে লিখা হয়) তখন একই ভাষার দুইটি স্বতন্ত্র লিপি আবির্ভাবের ঘটনা কেবল বিরলই নয়, বিস্ময়করও বটে!

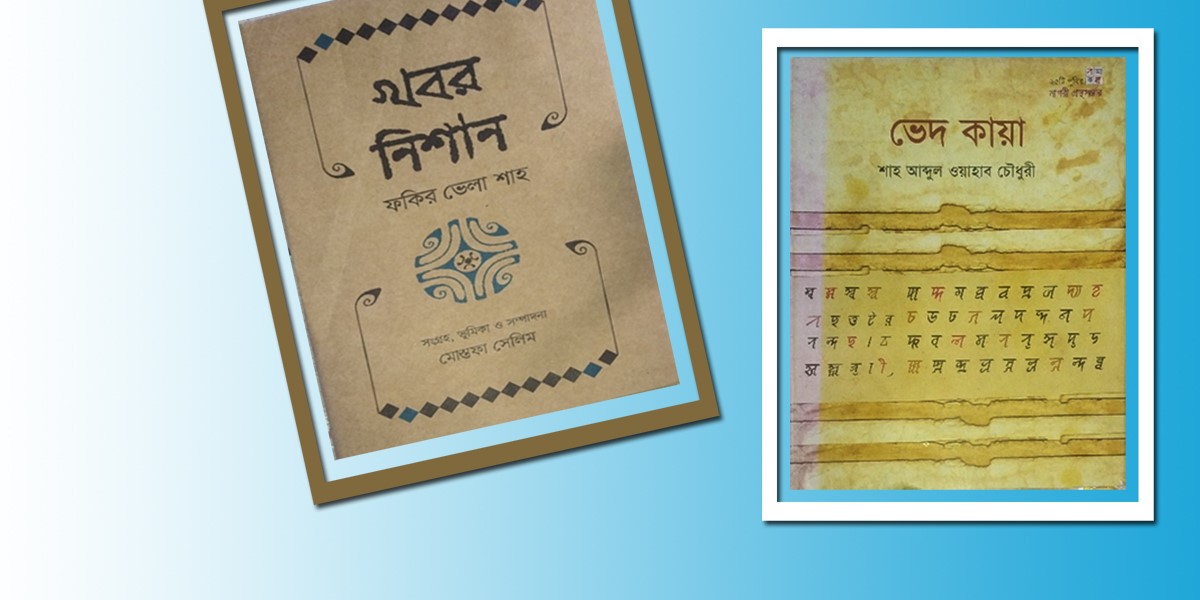

বর্তমান সময়ে নাগরীলিপি নিয়ে গিয়ে বলতে গেলে সরাসরি যেই মানুষটার নাম চলে আসে তিনি মোস্তফা সেলিম। তার লেখা ও সম্পাদিত ভেদ কায়া, খবর নিশান, নাগরীলিপি নবজীবনের জীবনের জার্নাল ও সিলেটি নাগরীলিপি সাহিত্যের চরিতাবিধান গ্রন্থসমূহের কাগুজে পৃষ্ঠায় ডুব দিয়ে যে সকল তথ্য পেয়েছি তারই চুম্বক অংশ পাঠকদের সামনে তুলে ধরবো। ভেদ কায়া ও খবর নিশানের লিপ্যন্তর করেছেন মো. আব্দুল মান্নান সাহেব। আশা করছি, এই অধমের ধৃষ্টতা মহাজনরা নিজ গুণে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট অঞ্চলে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডয়নের পর জনমনে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণের জোয়ার আসে, একইসাথে বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা দিনকে দিন বাড়তে থাকে, যার অধিকাংশই সিলেটে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। প্রভাব বিস্তারকারী বহিরাগতদের মুখের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় স্থানীয়দের সাথে যোগাযোগে উভয়পক্ষ সংকটে পড়ে। শুধু মৌখিক নয়, লিখিত যোগাযোগ মাধ্যম যেমন- চিঠি, ধর্মীয় তর্জমা, আদেশপত্র ইত্যাদির প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার স্থানীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মুখের ভাষাও বাংলা হওয়ায় অনেকে বাংলাকে ‘হিন্দুয়ানি ভাষা’ ভাবতে থাকে। তাছাড়া স্থানীয়দের ভাষাটা সংস্কৃত দুহিতা বিবেচিত ছিলো, যার লিপিতে অন্তর্ভুক্ত সর্পিলতা, অধিক বর্ণমালা ও শতাধিক যুক্ত বর্ণ। ধারণা করা হয়, স্থানীয় ও বহিরাগত উদ্ভাবকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আরবি-ফারসি-বাংলা-দেবনাগরী-কাইথি বর্ণমালার ভিত্তিতে নাগরীলিপির উদ্ভাবন হয়।

বাংলাপিডিয়াতে মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম নাগরীলিপি সম্পর্কে বলেন, ‘সিলেটি নাগরী বাংলার বিকল্প একপ্রকার লিপি, একসময় সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এটি প্রচলিত ছিলো। তবে সিলেটের বাহিরে কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা এবং আসামের কাছাড় ও করিমগঞ্জেও এর ব্যবহার ছিলো। আরবি, কাইথি, বাংলা ও দেবনাগরী লিপির সংমিশ্রণে চতুর্দশ শতকের প্রথম দশকে এই লিপির উদ্ভব ঘটে। আরবি ও ফারসি ভাষার সংমিশ্রণে যে মুসলমানি বাংলা ভাষার প্রচলন হয়, তার বাহক হিসেবে নাগরী ব্যবহৃত হতো। সিলেটের তৎকালীন মুসলমান লেখকগণ বাংলার পরিবর্তে এই লিপিতেই ধর্মীয় বিষয়সমূহ চর্চায় স্বছন্দ্যবোধ করতেন। হজরত শাহজালাল (রহ.) সমসাময়িক মুসলমান ধর্ম প্রচারকগণ এই লিপিতে ধর্মমত লিপিবদ্ধ করতেন বলে জানা যায়’।

এই লিপির আকৃতি স্বতন্ত্র হলেও বাংলা ভাষার উচ্চারণ ও ধ্বনি অনুসরণ করা হয়। পৃথিবীতে হাজারো ভাষার যখন নিজস্ব বর্ণমালা নেই, তখন একই ভাষার একাধিক বর্ণমালার আবির্ভাব সত্যিই এক অভূতপূর্ব ঘটনা। তুলনামূলক সহজ ও সরল লিপি হওয়ায় শুরুতেই বহিরাগত ও ধর্মান্তরিত মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে নাগরীলিপি, পরে ধীরে ধীরে তা সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে। কোনোরকম টোল, স্কুল বা মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হতো না নাগরীলিপি, রাজকাজ বা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই এই লিপির অবাধ প্রসার ঘটেছে। খুব দ্রুত শেখা যায় বলে নারীসমাজের অন্দর মহলেও সমাদৃত হয় নাগরীলিপি। যারা লিখতে জানতেন না, তারাও অনায়াসে পড়তে পারতেন এই লিপি। কথিত আছে, মাত্র আড়াই দিনে শেখা যায় নাগরী আর তাইতো সিলেট অঞ্চলের মানুষ ভালোবেসে এই লিপিকে ডেকেছে ‘ফুল নাগরী’ নামে। সাধারণ জনগণের মাঝেই থেমে থাকেনি নাগরীর প্রচলন। বাংলা সাহিত্য ও লোকসাহিত্যের প্রবাদ পুরুষগণ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি রচনা করেছেন সেই সময়; শীতালং শাহ, আরকুম শাহ, দীন ভবানন্দ, সৈয়দ শাহ নূর ও শেখ ভানু উল্লেখ্যযোগ্য। শেখ ভানুর বাংলা ও নাগরী উভয় লিপিতে গ্রন্থ রচনা করে প্রমাণ রেখে গেছেন যে পাশাপাশি দুটি লিপির কেমন অবাধ ব্যবহার হতো। আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপিগুলোর মধ্যে ‘তালিব হুসন’ সবচেয়ে প্রাচীন, রচিত হয়েছে ১৫৪৯ সালে। তা ছাড়া অধিক বৃষ্টিপাতের অঞ্চল সিলেটের আবহাওয়ায় এর চেয়ে প্রাচীন পাণ্ডুলিপি থাকলেও তা সুদীর্ঘকাল টিকে থাকা সম্ভবপর নয়। মুদ্রিত ও পাণ্ডুলিপি মিলিয়ে প্রায় দুই শতাধিক গ্রন্থের নাম পাওয়া গেছে, যার সবগুলোই স্মৃতির অতলে চলে যাওয়ার পর পুনর্জন্মের উত্তরকালে তালিকাভুক্ত, তৎকালীন সময়ে কেউই মুদ্রিত বা লিখিত পাণ্ডুলিপির তালিকা করার প্রয়োজন বোধ করেননি আর অধিকাংশ গ্রন্থ রচয়িত হয়েছিলো পীর, আউলিয়া ও সাধকপুরুষদের হাতে যারা আক্ষরিক অর্থেই প্রচারবিমুখ হয়ে থাকেন। বাংলা বর্ণমালা যেখানে ৫০টি, সেখানে নাগরীলিপিতে বর্ণমালা ৩২টি। এর মধ্যে দেবনাগরীর ১৮টি, বাংলালিপির ৬টি ও কাইথির ৩টি লিপির সাথে সদৃশ পাওয়া যায়, বাকি ৮টি স্বতন্ত্র বা মৌলিক বর্ণমালা। একই উচ্চারণে একাধিক বর্ণমালা পরিহার করা হয়েছে নাগরীলিপিতে। স্বরবর্ণ ৫টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ২৭টি। বাংলা বর্ণমালায় যেখানে প্রায় ২০০টি যুক্তবর্ণ সেখানে নাগরীতে মাত্র ১৬টি। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৬১ সালে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী যেই বর্ণ সংস্কারের (বাংলা বানান ও লিপি সংস্কার, বাংলা একাডেমি) প্রস্তাব রেখেছিলেন তার প্রায় অধিকাংশ সংস্কারটি নাগরীলিপিতে হয়েছিলো প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে!

পরবর্তীতে, একবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে চাকরি, দাপ্তরিক কাজ ও বাংলা শব্দের পাশাপাশি ইংরেজি শব্দের বহুল ব্যবহারে বিলুপ্তির মুখে পড়ে নাগরীলিপি। ১৯৭১ সালে একমাত্র নাগরীলিপির প্রেসটি পাক হানাদার বাহিনী পুড়িয়ে দিয়ে কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়। নাগরীলিপি বিলুপ্তির প্রায় পঞ্চাশ বছর পর ঘটে আরেকটি অবিস্মরণীয় ও ব্যতিক্রম ঘটনা। একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বগ্রাম থিওরি ও বিশ্বায়নের কবলে প্রতিবছরই যখন বিভিন্ন ভাষা ও লিপি বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, তখন স্রোতের বিপরীতে বাংলার বুকে পুনর্জাগরণ ঘটেছে নাগরীলিপির! কি বিস্ময়! কি জাদুকরী কাণ্ড! আর এই ঘটনা যার হাত ধরে ঘটেছে তিনি আর কেউ নন, এই বাঙলারই স্বপ্নবাজ সন্তান জনাব মোস্তফা সেলিম।

মোস্তফা সেলিম সাহেব যখন নাগরীলিপির ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথম পদক্ষেপ নেন, সেই সময়েও তার ইতিহাস ছিলো বিস্মৃতির অতলে। একটি লিপির গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে তিনি ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকেই সচেষ্ট হন। আজকের একুশ শতকের একুশ সালে তার স্বপ্ন দৃশ্যমান। নাগরী নামের প্রকাশনা, নাগরী চত্বর আর ভাষা একাডেমিতে নাগরীর বর্ণ সংবলিত ব্যানার বাস্তবে সাক্ষ্য বহন করছে। মোস্তফা সেলিম সাহেবের নাগরী নিয়ে পথচলা সুদীর্ঘ। শিক্ষকতা ছেড়ে ২০০১ সালে প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার আগেই প্রয়াত এরহাসুজ্জাম যিনি আদতে নাগরী স্যার নামেই ছাত্র মহলে পরিচিত ছিলেন, তার সৌজন্যেই গৌরবময় নাগরী সম্পর্কে প্রথম জানা। প্রকাশক হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময়, সিলেটের প্রাচীন জনপদের ইতিহাস-ঐতিহ্যকে তুলে ধরার সিদ্ধান্ত নেন তিনি, ব্যক্তিগত দায় শোধের অবলম্বন হিসেবে। শ্রী অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি রচিত শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পূর্বাংশ (১৯১০), উত্তরাংশ (১৯১৭) নির্বাচন করেন উদ্বোধনী প্রকাশনা হিসেবে। প্রকাশকের লগ্নি ফিরে আসার তুমুল ঝুঁকি আছে জেনেও, মনে প্রয়োজনে পায়ে হেঁটে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি পুনর্মুদ্রণ করেন ইতিহাস ও গৌরবে পূর্ণ বইটি। শতবর্ষ প্রাচীন বইটির পুনর্মুদ্রণ ইতিবাচকভাবেই গ্রহণ করে পাঠকসমাজ। পরবর্তীতে সিলেটের বেশকিছু মূল্যবান বই ও লোকসাহিত্যের বই বের হয় ‘উৎস প্রকাশনী’ থেকে। এরপর তিনি মনোনিবেশ করেন নাগরীলিপির দিকে। সময়টা ২০০৮, মোস্তফা সেলিমের হাতে নাগরী সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় পুঁথি ‘কেতাব হালতুন্নবী’। কিন্তু হাতে পাণ্ডুলিপি থাকলেই তো হলো না, করতে হবে লিপ্যন্তর, চাই কম্পিউটার ফন্ট ও এই বিষয়ের বিজ্ঞ ব্যক্তি। সেই সময় নাগরীলিপির পুনর্জন্ম যাত্রায় মোস্তফা সেলিম সাহেবের সঙ্গী হন ইলেকট্রিক ইঞ্জিনিয়ার মো. আব্দুল মান্নান। ইঞ্জিনিয়ার সাহেব এর আগে কখনোই লেখালেখির সাথে কোনোভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু একটা নাগরী হরফের একটি কম্পিউটার সফটওয়্যার তিনি করেছিলেন, যার দরুণ প্রকাশক সাহেব কেতাব হালতুন্নবীর একটি নকল তুলে দিলেন মান্নান সাহেবের হাতে, বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে লিপ্যন্তর হবে, কীভাবে টাইপ। আড়ষ্টতার সাথেই সেদিন ইঞ্জিনিয়ার সাহেব সেই কপি গ্রহণ করেছিলেন। খুব বেশি সময় নেননি মান্নান সাহেব, দুইদিন পরই আবার হাজির হন উৎস প্রকাশনীতে। হাত খালি ছিলো না তার, কেতাব হালতুন্নবীর এক পৃষ্ঠা টাইপ ও লিপ্যন্তর করে নিয়ে আসেন। প্রকাশক মোস্তফা সেলিম সেদিন যেন যজ্ঞের ধন পেলেন, পেলেন অমাবস্যায় চাঁদ! তারপর কয়েক পৃষ্ঠা করে নিয়মিতই চলতে থাকে কেতাব হালতুন্নবীর তথা, নাগরীলিপি পুনর্মুদ্রণের লক্ষ্যে টাইপ ও লিপ্যন্তর। প্রথম ধাপের কার্য শেষ হলে মোস্তফা সেলিম ছুটে যান নাগরীলিপি বিষয়ে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ গবেষক এস এম গোলাম কাদিরের (১৯৩৩-২০১১) কাছে, তার সাথে মো. মান্নান। এস এম কাদির সাহেব মনোযোগ দিয়ে পাণ্ডুলিপিটি দেখে পুনঃপ্রকাশের পরামর্শ দেন। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে আসে সেই প্রতীক্ষিত মাহেন্দ্রক্ষণ! প্রথম প্রকাশের ১৩০ বছর পর ফের প্রকাশিত হয় বিখ্যাত কেতাব হালতুন্নবী, শুরু হয় নাগরীলিপির ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণ। জনাব মোস্তফা সেলিম তার ‘নাগরীলিপি নবজীবনের জার্নাল’ বইতে লিখেছেন, “বিলুপ্ত বইটিকে নতুনভাবে বিন্যাস করা হলো। এই পরিবর্তনটাই হচ্ছে কালের দাগ বা চিহ্ন”। ২০০৯ সালে নাগরীর ফিরে আসা নিয়ে অনুষ্ঠান আয়োজন করেন মোস্তফা সেলিম সাহেব, নাম- ‘ফিরে দেখা : সিলেটি নাগরী’। সেই অনুষ্ঠানে ঘটে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয়েছিলো জেলা পরিষদ চত্বরে, সাজানো হয়েছিলো লাগরীলিপির হরফ ও মেনুস্ক্রিপ্ট দিয়ে। স্বাগত বক্তৃতায় মোস্তফা সেলিম সাহেব নাগরীলিপির নবজাগরণের পরিকল্পনা জানিয়ে সহযোগিতার আহ্বান জানানোর পর হয় পুঁথিপাঠের আয়োজন, পাঠ করেন গৌছ উদ্দিন ও তার এক সহযোগী। এরপর আসে প্রধান অতিথির বক্তব্যের পালা, সেই সময়ের শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বক্তব্য দিতে এসে আবেগে কেঁদে ফেলেন। কারণ চলে এসেছে মন্ত্রী সাহেবের মায়ের স্মৃতি। যেই কেতাব হালতুন্নবী পুনর্মুদ্রণের মাধ্যমে নাগরীলিপি নবযাত্রা করেছে সেই বইটির একটি পুরোনো পাণ্ডুলিপি নিয়ে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী সাহেব, যার সাথে জড়িয়ে তার শৈশব ও মায়ের স্মৃতি। একটা দেশ বা তার সংস্কৃতি যে মায়ের চেয়ে আলাদা কিছু নয়, তাই গোচর হয় ‘ফিরে দেখা : সিলেটি নাগরী’ অনুষ্ঠানে। প্রথম লিপ্যন্তরের পর আরো গতি বাড়িয়ে দেন মোস্তফা সেলিম ও মো. আব্দুল মান্নান সাহেব। মাত্র মাসখানেক সময়ে একে একে লিপ্যন্তর ও টাইপ হয়ে মুদ্রিত হতে থাকে মহব্বতনামা, চন্দ্রমুখী, দেশচরিত, কড়িনামা। তারপর আরো পুনর্মুদ্রিত হয় নূর পরিচয়, ছদছি মছলা, হরিননামা, সোনাভানের পুঁথি, ভেদ চরিত ও ভেদ কায়া। লিপ্যন্তর ও পুনর্মুদ্রণ করে মোট ২৫টি গ্রন্থের সমাহারে সংগ্রহের নাম দেয়া হয় ‘নাগরী সম্ভার’। মোস্তফা সেলিম সাহেব যখন নেশাতুর হয়ে একের পর এক প্রকাশ করে যাচ্ছিলেন অতীত ঐতিহ্য সংবলিত নাগরী গ্রন্থসমূহ, তখন তার কাজের প্রচারের জন্য এগিয়ে আসেন বেশকিছু সাংবাদিক ও ব্যক্তিত্ব। মোস্তফা সেলিম রচিত ‘নাগরীলিপি নবজীবনের জার্নাল’ গ্রন্থে উল্লেখ্য করা আছে অনেকের নাম তার মধ্যে কথাসাহিত্যিক স্বকৃত নোমান, গোলাম মোর্তজা, সুমনকুমার দাশ, হামিম কামাল ও মৌমিতা জান্নাত উল্লেখযোগ্য। তাছাড়াও প্রথম আলো, দ্য ডেইলি স্টার, কালি ও কলম, নয়াদিগন্ত পত্রিকা, দৈনিক সিলেটের ডাক, সাপ্তাহিক একসময় পত্রিকা ও মাছরাঙা টেলিভিশনের অবদান দারুণ।

বাস্তবে জনাব মোস্তফা কামাল তার সোনালি যৌবনের সময়, অর্থ ও মেধা খরচ করে যেই অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়ে গৌরবময় বাংলায় যে নতুন গৌরবের পালকটি যুক্ত করেছেন তার গল্প একটি নিবন্ধ বা প্রবন্ধে বলে কখনোই শেষ করা সম্ভব নয়। তবুও সেলিম মোস্তফাদের গল্প বলতে হবে কারণ আগামী প্রজন্মকে তার দেশ, ইতিহাস, সংস্কৃতি ও স্বতন্ত্রতার প্রতি মনোযোগী করতে চাই এমনই ত্যাগী ও বিরল দৃষ্টান্ত।