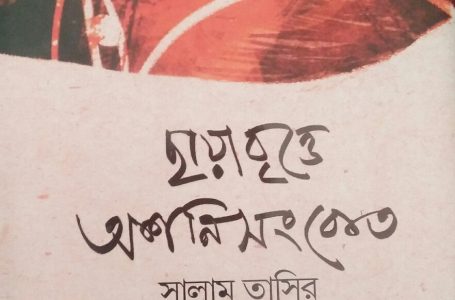

বাংলা সাহিত্যে নদীভিত্তিক উপন্যাসে সমরেশ বসুর গঙ্গা (১৯৫৭) অনন্য সংযোজন।১ অন্যান্য নদীভিত্তিক উপন্যাসগুলোর তুলনায় কাহিনী উপস্থাপন, চরিত্রের বাস্তবানুগতা, জীবনধর্মের প্রতিফলন প্রভৃতি অনুষঙ্গে গঙ্গাকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে চেনা যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদ্মা নদীর মাঝি (১৯৩৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৫১), অদ্বৈত মল্লবর্মণের তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬) প্রভৃতি বাংলাসাহিত্যে নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস। পদ্মা, তিতাস ও গঙ্গা―তিন নদীর প্রেক্ষাপটে তিন উপন্যাসের বিষয় নদীতে মাছধরা, মানুষের বাঁচা। গঙ্গা উপন্যাসে ‘মাছমারা’ নামাঙ্কিত জেলে সম্প্রদায় নদীতে নয়, মাছ ধরতে যায় অকূল সমুদ্রে। গঙ্গার ভেতর দিয়ে

ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্র-মুখে মাছ ধরতে অনিশ্চয়তায় ন্যুব্জ হয় তাদের পরিবার। প্রেম বিশ্বাস ও সংস্কারের পৃথিবীতে ঘটে চলে জটিলতা, বিধ্বস্ত হয় ব্যক্তি-সামষ্টিক জীবন। ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমষ্টি আবর্তিত হয় তেঁতলে বিলেস চরিত্র-মাধ্যমে। বংশ-পরম্পরায় বিলেস যেন স্বীয় সম্প্রদায়ের মানবিক অন্তর্বেদনার প্রবাহক।

গঙ্গা অতীত-বর্তমান প্রজন্মের মারী ও মড়কপূর্ণ অনিশ্চায়ক পথের চালক। পদ্মা নদীর মাঝিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যক্তি-সামষ্টিক জীবনের কথা বলেন। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া আর পরিণতিতে কুবের চরিত্রে রোমান্টিক দ্যোতনা ব্যতিরেকে পুরোটাই জল-জীবনের কঠিন সংগ্রামের আখ্যান। গঙ্গা উপন্যাসেও জলের সঙ্গে জীবনের লড়াই করে বাঁচে ‘মাছমারা’রা। তাদের সমুদ্রযাত্রা নিয়তি-বিরুদ্ধ যাত্রা। নিয়তির কবলে তারা পতিত হবে জেনেও জীবিকার বংশগত শেকল ভাঙতে অপারগ। এ-উপন্যাস―‘দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখদুঃখ জীবনযাপনের সংগ্রাম, প্রকৃতির কঠোরতা এবং সামাজিক জীবনের বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান। এর একদিকে আছে বাস্তব তথ্যের নিষ্ঠা, অন্যদিকে আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি।’২ এ-উপন্যাস সৃষ্টি করতে সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জেলে-জীবনে মিশে যান। গঙ্গায় জেলেদের মরণপণ জলযাত্রা, জীবন-সংগ্রাম সবই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ; যে-অভিজ্ঞতা রচনাকে করে তোলে মানবিক স্পর্শক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য। হাসান আজিজুল হক বলেন―

গঙ্গা অতীত-বর্তমান প্রজন্মের মারী ও মড়কপূর্ণ অনিশ্চায়ক পথের চালক। পদ্মা নদীর মাঝিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যক্তি-সামষ্টিক জীবনের কথা বলেন। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া আর পরিণতিতে কুবের চরিত্রে রোমান্টিক দ্যোতনা ব্যতিরেকে পুরোটাই জল-জীবনের কঠিন সংগ্রামের আখ্যান। গঙ্গা উপন্যাসেও জলের সঙ্গে জীবনের লড়াই করে বাঁচে ‘মাছমারা’রা। তাদের সমুদ্রযাত্রা নিয়তি-বিরুদ্ধ যাত্রা। নিয়তির কবলে তারা পতিত হবে জেনেও জীবিকার বংশগত শেকল ভাঙতে অপারগ। এ-উপন্যাস―‘দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখদুঃখ জীবনযাপনের সংগ্রাম, প্রকৃতির কঠোরতা এবং সামাজিক জীবনের বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান। এর একদিকে আছে বাস্তব তথ্যের নিষ্ঠা, অন্যদিকে আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি।’২ এ-উপন্যাস সৃষ্টি করতে সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জেলে-জীবনে মিশে যান। গঙ্গায় জেলেদের মরণপণ জলযাত্রা, জীবন-সংগ্রাম সবই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ; যে-অভিজ্ঞতা রচনাকে করে তোলে মানবিক স্পর্শক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য। হাসান আজিজুল হক বলেন―

‘লেখকের অভিজ্ঞতায় জানা প্রতিবেশের শর্তে বাঁধা জগতেরই চিত্র হচ্ছে তাঁর রচনা। লেখক নিজে যা জেনেছেন, দেখেছেন, বিশ্বাস করেছেন, ভালো বা মন্দ বলে বিচার করেছেন―ঘুরে ঘুরে তাই চলে লেখায়। …লেখকের অভিজ্ঞতার জগৎ অবশ্যই বহুস্তরা। …তাঁর এই অভিজ্ঞতার জগৎ যদি সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়, তাহলে একজন লেখকের অনন্যতার ব্যাখ্যা খানিকটা পাওয়া যায়।’৩

জেলে সম্প্রদায়ের প্রাত্যহিক জীবনে একাত্ম হয়ে অনেকদিনের সঞ্চিত অভিজ্ঞতায় এ-উপন্যাস সৃষ্টি। লেখক সাক্ষাৎকারে বলেন―

‘আমি যখন আতপুরে থাকতাম, তখন গঙ্গার ধারে মালোপাড়া বলে একটি পাড়া আছে; আমি সে পাড়াতে প্রায়ই যেতাম। সেখানে আমার অনেক বন্ধু ছিল। তাদের বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া আড্ডা মারা এসব করতাম এবং তারা অনেকেই চটকলে কাজ করতো। কিন্তু ওদের নৌকা এসবও ছিল। বর্ষার মরশুমে ওরা মাছ ধরতো।’৪

গঙ্গার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বলেই লেখক জেলে-জীবনের অনালোকিত অধ্যায়ে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। মাছমারাদের জীবন-খননে শিকড় সমেত তিনি তাদেরকে তুলে আনেন। সীমাহীন অনিশ্চয়তার মধ্যেও জীবনের নিরন্তর প্রবাহ টিকে থাকার শিল্পভাষ্য এ-উপন্যাস। বলা যায়―‘গঙ্গার তীব্র চলিষ্ণু জল-ধারার পটভূমিতে শ্রমজীবী মানুষের জীবন-সংগ্রাম, সহিষ্ণুতা এবং জীবন-পিপাসার অপরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে ‘গঙ্গা’-য়।’৫ দারিদ্র্যের প্রবল কষাঘাত, মহাজনী-ঋণ, অত্যাচার―গঙ্গা-বিষয়ক যাবতীয় জটিলতা প্রকাশ পায় এতে। জীবিকা-সংগ্রামে প্রতিমুহূর্তে তারা জল ও জীবন-স্রোতের মুখোমুখি। জীবন ও মৃত্যুর দ্বৈরথে সমুপস্থিত জেলে-জীবনে বিশ্বাস-সংস্কার-প্রেম সবই অনিশ্চয়তার শিকার। উপন্যাসে বর্ণিত :

তুমি মারো মাছ, তোমাকে মারেন আর একজন। সংসারের নিয়ম। কুড়ি গণ্ডাটা ব্যতিক্রম, তবে মাছমারাদের কাছে ব্যতিক্রম নয়। তার মরণের লিখন একটু অন্য রকম হয়। যার সঙ্গে তোমার বাস, যে তোমার শ্বাস, সেই মাছের সঙ্গে তোমার মরণের সুতো গাঁথা হয়। বাইরে মারো আর ঘরেই মারো। নিদেনকালে রক্তমাখা মীনচক্ষুর সঙ্গে চোখাচোখি হবে তোমার।৬

জেলেরা মাছ মারে, তাদেরকে মারে অন্য কেউ। নিয়তি ও বাস্তবতার মিশ্রণে জীবনের যে-কঠোরতা তাতে মৃত্যুকে অনিবার্য মানতেও তারা কুণ্ঠাহীন। বিশ্বাস ও সংস্কারের চোরাবালিতে তারা ভাগ্যের হাতে বাধা। সাঁইদারের উপলব্ধি―

‘প্রাণ নিয়ে কারুর সঙ্গে টানাটানি করে লাভ নেই। তুমি মাছমারা। মাছ তোমাকে সাক্ষাৎ মারে না। কিন্তু মাছেরই ঝাঁকে, তারই চলাচলের পথে গহিন আশ্রয়ে ওত পেতে থাকে তোমার মরণ। যতক্ষণ বাঁচিয়ে রাখবার, সে বাঁচিয়ে রাখবে তোমাকে। লীলা শেষ হলেই সে আসবে অন্য মূর্তি ধরে।’ (গ. পৃ. ২০৯)

তারা সরল বিশ্বাসে নিবদ্ধ, হতাশা ও বিষাদ-জর্জরিত। জীবনে স্থিত সুখ-সন্ধান করে মানুষ কিন্তু সে-সুখের অংশীদার তারা নয়। বরং মাছ ধরতে ধরতেই তারা শত অসুখে আক্রান্ত হয়; পেট ব্যথা, ডায়রিয়া ও পানিশূন্যতায় নৌকাতেই নেতিয়ে পড়ে। বিশ্বসংসার যখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন তখনও তারা রাত জেগে মাছ মারে। তাদের আসন্ন বিপদে উদ্বিগ্ন ঘরের মানুষদেরও নিরন্তর নির্ঘুম জীবন।

বাথান, টানা-পোড়েন রচনার সময়ও সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ভিত্তিক উপন্যাসেও সমরেশের পর্যবেক্ষণ নিখুঁত। তিনি তাদের সঙ্গে মিশে যেতেন গভীরভাবে। শিক্ষা-সংস্কার-শ্রেণির গণ্ডি-অতিক্রম করে তবেই তিনি সেখানে পৌঁছুতেন। আর এজন্যই―“তাঁরই ব্যবহৃত ভাষার সূত্রে ‘গঙ্গা’র পাঠকরা জানতে পারেন ‘দখনে বাওড়’ মানে সমুদ্রের ঝড়, ‘হ্যাঁকা’ মানে সমুদ্র তরঙ্গ, ‘টোটা’ হল মন্বন্তর। …‘দক্ষিণে যাওয়া’ হলো সমুদ্রযাত্রা, ‘আগনা’ হলো জোয়ারের আগমন, ‘শাবর’ হলো সাঁইদারের নৌকা-জমায়েতের প্রতিশব্দ। সমরেশ অসংখ্য শব্দে, উপমায় ও রূপকল্পে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের জীবনের জাল বুনেছেন ‘গঙ্গা’য়।”৭

প্রচুর উপকথা ও মিথ-ব্যবহার এ-উপন্যাসকে বিশিষ্ট করে তোলে। তাদের প্রসঙ্গে সেই মিথের জগৎ আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি-বর্ণনায় জীবন-ঘনিষ্ঠ রূপ লাভ করে। তাদের আজন্ম-লালিত পৌরাণিক সংস্কার প্রজন্ম-প্রজন্মান্তরে চলতে থাকে। অবচেতনার অংশ হয়ে সেসব বিশ্বাস মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে। কৈবর্তসমাজ-বর্ণন হয়―শান্তনু-গঙ্গা, জগন্নাথ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ-রাধা, কালীসঙ্গী ডাকিনী, বাসুকির সুখ-দুঃখ, ঈর্ষা-ভালোবাসা, হীনম্মন্যতা-সরলতা, ক্রোধ কিংবা প্রসন্নতার প্রতীকে। ‘গঙ্গা’ নামের মধ্যে এক ধরনের মাহাত্ম্য আছে। ‘হিন্দু পুরাণে এর উৎপত্তি, বিস্তার মহাভারতে। উপন্যাসে গঙ্গা-শান্তনুর প্রসঙ্গের পাশাপাশি মাছমারাদের জীবনে যে-সমস্ত লোকায়ত বিশ্বাস বা সংস্কার আছে, সমরেশ বসু কাহিনী এবং চরিত্রের পরিপূরক হিসেবে ব্যবহার করেছেন উক্ত পুরাণ বা সংস্কারকে।’৮ জীবিকার সঙ্গে জীবন-বিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এ-উপন্যাসে চমৎকার মোটিফে ব্যবহৃত। মিথ, দৈব অনুষঙ্গ, সংস্কার কিংবা নিয়তিবোধের মাধ্যমে তাদের জীবন বিশ্বাসকেই বড় করে দেখান হয়েছে। পূর্বপুরুষে শ্রুত ও মনসার পুথিতে প্রাপ্ত ‘ঝালো-মালো’ বৃত্তান্ত তারা সর্বান্তকরণে বিশ্বাস করে। মালো তাদের সম্প্রদায়ের প্রথম পুরুষ, মাছমারাদের ঈশ্বরমূর্তি। একদিন গুরুদেবের কথামতো শৌচাগারের জলের ঘটি এগিয়ে দেয়নি বলেই তার অভিশাপে মালো হয় পতিত। লোক-ইতিহাসে বর্ণিত এ-‘মালো’ আত্মসম্মানবোধ-তাড়িত। কিন্তু বর্তমানে পতিত হলেও ‘মালো’ আপসকামী নয়। গঙ্গার মালোরাও এ-লোকবিশ্বাসের শক্ত ভিতে দাঁড়ান, মৃত্যু-পরোয়াহীন। অন্যদিকে বিপদসঙ্কুল সমুদ্রের অপদেবতা ‘দক্ষিণ রায়ে’র৯ ভীতি তাদের সংস্কারেরই অংশ। ষাট বছর বয়সী পাঁচু পাঁচবার সমুদ্রযাত্রা করে তার ভ্রাতা নিবারণের সঙ্গে। পুব তল্লাটে আর কেউই নিবারণের মতো সাহসী নয়―পাঁচুর তা-ই বিশ্বাস। তার এ-বিশ্বাসের মূলে অলৌকিক মহিমা, কারণ, ‘সে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে, তার দাদা গুণিন ছিল। জলের কারসাজি যেমন বুঝত, তেমনি বনের কারসাজিও ঠাহর করত ঠিক।’ (গ. পৃ. ১৯৭)। অলৌকিকতা ও আধিভৌতিকতায় তারা ভীষণ বিশ্বাসী। তাদের সে-বিশ্বাস নিরেট পাথর। পঞ্জিকা অর্থাৎ পাঁজির প্রতি তাদের অটল আস্থা―

‘যাবৎ সংসারের সবকিছু ঘোষণা করেন আগে পঞ্জিকা। বড় বড় পণ্ডিতেরা বলেন সব গুনে গেঁথে। ওঁয়ারা হলেন আবার গুণিনের বাপ। ভূত প্রেত দানো, সে সব ছাড়াও জগতে কত জল আসবেন এ বছরে, কত ধান শস্য মৎস্য, সব লেখা আছে ভাগের ভাগ। মায় তোমার সাপ, শ্বাপদ, মারি মড়ক, কোনও হিসেব বাদ নেই।’ (গ. পৃ. ২১৭)

পঞ্জিকার অপেক্ষায় তারা ছটফট করে। আজকাল পঞ্জিকার কথা ফলে না। কিন্তু পিতামহের আমল-বাহিত সংস্কার তারা পরিত্যাগ করে না। মাছধরা বিষয়ক সকল নির্দেশনা তারা আজ-অবধি পঞ্জিকা থেকেই সংগ্রহ করে। ঘটনায় ব্যত্যয় হলে তারা অদৃষ্ট-লিপি ভাবে―‘নইলে যুগ যুগান্তর ধরে শুনে আসছি, আজ ফলে না কেন সব? মাছমারাদের পাপ ঘটেছে নিশ্চয়’। (গ. পৃ. ২১৭)। যে-কোনো অঘটনে তারা পাপের কথা স্মরণ করে। পঞ্জিকায় অবিশ্বাস তাদের কাছে মহাপাপ। বিলেস পাঁজিপুঁথি অবহেলা করলে কাকা পাঁচু তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়। মৎস্য শিকারযাত্রায় জেলেরা ‘বাউনবাড়ি’তে গিয়ে ঠাকুর পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ঠিক করে। শিকারের সময়ও তারা বিচিত্র সংস্কার মেনে চলে। তাদের শিকারযাত্রায় কাঁকড়া, কচ্ছপ, কলা অলুক্ষণে চিহ্ন। কচ্ছপকে এরা যাত্রানাস্তি, টিকটিকিকে সত্যকথকের প্রতীক বলে মানে। নিবারণ ও পাঁচু সমুদ্রযাত্রাকালে খালের পশ্চিমপাড়ে রমণরত মাদি-মদ্দা কচ্ছপ দেখে। সেবারই নিবারণ বাদায় নিখোঁজ হয়। কাকতালীয় এ-ঘটনা তাদের অন্ধবিশ্বাসকে আরও ঘনীভূত করে। তাদের ধারণা―খনার জিভ কেটে টিকটিকির মুখে বসানো। নৌকায় বিলেস একটি টিকটিকি হত্যা করলে প্রবীণ পাঁচু হাহাকার করে ও গর্জে ওঠে। বিপদসঙ্কুল স্থানে জেলেরা নানা আচার ও বাচনিক নিষিদ্ধতা মেনে চলে। বাঘকে তারা বলে ‘দক্ষিণ রায়’ বা ‘বড় শেয়াল’, সাপকে বলে ‘লতা’। ‘বাদা’তে কারও মৃত্যু হলে বলে, ‘ভালো হয়েছে’। এমনকি নদীতে মাছ ধরার সময় পালিয়ে যাওয়ার ভয়ে তারা মাছের নাম উচ্চারণ করে না। ‘কেমন হচ্ছে’, ‘পেয়েছো তো’, ‘আছে’, ‘কেমন পড়ছে’―এসব বাক্যাংশ মৎস্যশিকারের সাংকেতিক চিহ্ন। জেলেজীবনে অসংখ্য ট্যাবু সৃষ্টি হয় যা, সংস্কারপূর্ণ ঐ সমাজে অন্তর্নিহিত সত্যেরও দ্যোতক।

ধ্বংস ও কল্যাণ সর্বস্থানে জেলেরা অতিপ্রাকৃতের পূজা করে। তাদের মধ্যে মিশে যায় বিবিধ ধর্মের মিথ। বহুকালের লৌকিক সংস্কার তাদের সংস্কৃতি বোধের অংশ হয়ে ওঠে। ফলে তাদের পূজিতের তালিকায় উঠে আসে জিনপরি, পির, মেছোপেত্নী, দক্ষিণরায় বা বনবিবি। ব্রহ্মদৈত্যের ওপর মালোদের প্রগাঢ় বিশ্বাস। তারা বিশ্বাস করে বামুন মরে (বেহ্মদৈত্য) ব্রহ্মদৈত্য হয়। মেছো নৌকার প্রতি এ-দৈত্যের সাংঘাতিক লোভ। বিশ্বাস-সংস্কারের পথ ধরেই তাদের জীবনে তৈরি হয় মেছোপেত্নী-বিষয়ক লোককাহিনী। তারা আরো বিশ্বাস করে, পেত্নীতাড়ক গুণিন মরলে দানোতে রূপান্তরিত হয়। গঙ্গায় ‘মীয়াজি পীরে’র দহের প্রতি তাদের যুগপৎ ভয় ও বিশ্বাস। তার মাথার ওপর দিয়ে নৌকা নিয়ে যাওয়া যায় না, গেলে নৌকার তলা ফেঁসে যায়। তাছাড়া ‘ঘোড়াপীর’ পানিতে নামলে আওড় হয়, ভীষণ ঘুরপাক খেতে থাকে পানি। শুধু তাই নয়, কর্মে সুফল প্রাপ্তিতেও মা গঙ্গার অলৌকিক স্পর্শ। তারা বিশ্বাস করে―জীবন-মরণ-ধনদৌলত সবকিছু নিয়ে মা ঠাকরুণ বসে আছেন গাঙের তলায়। অভাব-অনটনের মধ্যেও আকস্মিক সুফল প্রাপ্তির অন্তরালে তারা অনুভব করে দৈবসত্তার অস্তিত্ব। তারা জলের অনিশ্চিত প্রবাহে ভাসতে ভাসতে নদীর বিচিত্র খেয়াল-রহস্যের কূলকিনারা করতে পারে না; তাই প্রায়ই অতিপ্রাকৃত শক্তির কাছে মাথা নত করে। নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন―

‘জীবনে জীবন যোগ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা অর্জন করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি মৎস্যজীবীদের পাড়ার প্রাঙ্গণেই শুধু যাননি, একেবারে ভিতরে, এমনকি তাদের জীবনের অন্তঃপুরে তিনি প্রবেশ করেছিলেন। তাদের মুখের ভাষা, জলজীবনের বিচিত্র অপরিচিত শব্দাবলী, তাদের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ, প্রেম-বিবাহ, কাম-রিরংসা, অপ্রাকৃত অলৌকিকতায় অন্ধবিশ্বাস, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকের প্রতি অত্যাগ্রহ―সবকিছু মিলিয়ে তাদের জীবনের বারমাস্যায় সমরেশের আত্মিক আতিথ্য সংশোধিত হয়েছিল।’১০

সমরেশ বসু জেলে-জীবনের নির্মোহ সত্য-উপস্থাপনে দুর্যোগ, দুর্বিপাকের বর্ণনা দেন। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যে জীবনের নির্মম বাস্তবতার প্রকাশক ‘বারমাস্যা’র মতো দুঃখ-বিরহগাথা গঙ্গার অনন্য বৈশিষ্ট্য। অস্তিত্ব ও জীবিকার সংস্থান দাতা গঙ্গাই তাদের পরম আরাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকা ও যন্ত্রসভ্যতা ভারতবর্ষের মানুষের মূল্যবোধে পরিবর্তনের টানাপড়েন সৃষ্টি করে। কিন্তু মৎস্যজীবীদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে তা প্রবেশাধিকার পায় না। বিশ শতকের মধ্যসীমায় অখণ্ড যুথবদ্ধ মালোজীবনে যন্ত্রসভ্যতার পরিবর্তে নিরবচ্ছিন্ন জীবিকা-সংগ্রামই মুখ্য হয়ে ওঠে। জীবিকা-উৎপাদনের উদার শস্যক্ষেত্র গঙ্গায় কখনো নেমে আসে নিষ্ফলা মন্বন্তর। চৈত্রমাসে নদীতে পানি স্বল্পতা হলে মাছধরা বন্ধ হয়। তখন উপোস অনেক জেলে পরিবারে অনিবার্য। এ-সময়ের অনাহারকে বলা হয় ‘চৈত টোটা’। ‘গাজনের সন্ন্যাস’ নিয়ে তখন তারা গৃহস্থের দ্বারে হাত পাতে। তাদের এই ভিক্ষুক-সজ্জা লেখক তীব্র সহানুভূতির সঙ্গে তুলে ধরেন। চৈত্রের মন্বন্তরে সমুদ্রে প্রাপ্ত কড়ি যায় মহাজন-ভাণ্ডারে। উপবাস-যন্ত্রণা সহ্যাতীত হলে জেলেরা অন্যের বাঁওড়ে মাছ চুরি করতে যায়। অভয় মালোর মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটে ‘হাবরে’ মাছ চুরি করতে গিয়ে। এমনকি ব্যক্তিত্বশালী নিবারণ সাঁইদারও চুরি করতে বাধ্য হয়। খাদ্যাভাব-উপলব্ধিতে জেলে-সমাজে কোনো শ্রেণিভেদ নেই, যেমন নেই ঋণগ্রস্ততায়।১১ চৈত্রের এ-দুর্দিনেই লোককাহিনীর মেছোপেত্নী ভর করে রুক্ষ চুলের কানিপরা জেলেনির ওপর। এছাড়াও আছে ‘পোষ পোড়া’, তখনো তাদের অনাহার আর উপবাস। শ্রাবণের মন্বন্তরে জেলেরা বিপর্যস্ত হয় অস্বস্তিকর সব রোগ-বালাই আক্রমণে। ভরা কোটালে নদী যখন টইটম্বুর তখনো তাদের দুর্দিন, যার নাম ‘শাওন টোটা’। অসংখ্য মরণ ও সামাজিক ভাঙনে অনেকেই তখন সর্বস্বান্ত। ঔপন্যাসিকের বর্ণনায়―‘এ তল্লাটের মৎস্যজীবীদের পাড়ায়, বাচ্চা বুড়োরা বেরিয়ে পড়েছে শহরের রাস্তায়। ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছে। পাশের বাড়ির ফ্যান চেয়ে খাচ্ছে। ঘটিবাটি গেছে বন্ধকে।’ (গ. পৃ. ২২৯)। কেবল প্রাকৃতিক নয়, তাদের মারণ আসে অর্থনৈতিক ভাঙনের চরম নির্মমতায়। বাবা-ছেলের মারামারি, স্বামী-স্ত্রীতে ছাড়াছাড়ি, বাঁধাছাঁদি জাল পাতায়, পূর্ব-পশ্চিমপাড়ের জেলেপাড়ায় ভীষণ সংহার মূর্তি। শাওনের মন্বন্তরে গঙ্গার এপার-ওপার বাঁধাছাঁদি জালের বিশাল বেড় দিলে মাছধরা বন্ধ হয়। পূর্বপাড়ার জেলেরা বিলেসের নেতৃত্বে প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ-প্রতিবাদ পৌঁছায় রক্তপাতে।

গঙ্গার পটভূমি প্রধানত চব্বিশ পরগণা অঞ্চল। পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার ত্রিবেণী থেকে ডায়মন্ড হারবারের মোহনা পর্যন্ত গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে ‘মাছমারা’রা। তেঁতুলিয়া, সারাপুল, পুরোখোঁড়গাছি, আঁতুড়ে, ইটিণ্ডে, দণ্ডিরহাট, শাঁখচূড়া, টাকি, ধলতিতা, ন্যাজাট, হাসনাবাদ, বসিরহাট প্রভৃতি স্থানে এরা বসবাস করে। জেলে, কৈবর্ত, নিকিরি, চুনুরী, মালা নানা সম্প্রদায়ের লোক গঙ্গায় মাছ ধরতে আসে। গঙ্গাকেন্দ্রিক মানুষের জীবনচিত্রে লেখক তুলে ধরেছেন আঞ্চলিক সংস্কৃতি, লোকজ উৎসব ও জীবনাচরণের নানা উপকরণ। ‘বাচ খেলা’, ‘সাজার উৎসব’ বা ‘সাজাভাট’, ‘নলেন টানা’ ইত্যাদি উৎসবে জেলে সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র ফুটে ওঠে। তিতাস একটি নদীর নাম উপন্যাসেও তিতাস পাড়ের নানা সাংস্কৃতিক উৎসবের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন, ‘মাঘমণ্ডলের ব্রত’, ‘জালাবিয়া’, ‘হোলি’, ‘কালীপূজা’, ‘খলাবাওয়া’, ‘স্নানযাত্রা’ প্রভৃতি। কিছু ধর্মীয় উৎসব ব্যতিরেকে অন্যসব মালোদের জীবন থেকেই উঠে আসা। সাংস্কৃতিক উৎসবসমূহ নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর জীবনধারা পূর্ণ-উপলব্ধিতে খুবই জরুরি। সমরেশ বসু উপলব্ধি করেন―উপরিকাঠামোর তলার বাস্তবকে, জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অবকাঠোমো এবং সাংস্কৃতিক চেতনাকে। ‘বাছাড়’ উৎসব মাছমারাদের নেতৃত্ব নির্ধারণ ও ক্ষমতা প্রদর্শনের খেলা। যে-পুরুষ চার-পাঁচ মণ তাল গাছের গুঁড়ি যত বেশিদূর টেনে নিয়ে যেতে পারে সেই হয় মালো-সমাজের মাননীয় পদ সাঁইদার হওয়ার যোগ্য, ‘বাছাড়’-এর মর্যাদাপ্রাপ্ত। নিবারণ সাঁইদার প্রথম ‘বাছাড়’, তারপর কেদমে পাঁচু, সবশেষে বিলেস। নদীনির্ভর জেলেজীবনে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকে কিছু আনন্দানুষ্ঠান। প্রতিবছর বাছাড়ি নৌকা নিয়ে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতাময় ‘বাচ খেলা’। অসংখ্য দর্শনার্থী শ্বাসরুদ্ধকর উত্তেজনায় তা উপভোগ করে নদী পাড়ে দাঁড়িয়ে। অর্জুন মাঝিকে হারিয়ে নিবারণ ও তার ছেলে বিলেস বাচ খেলায় প্রথম হয়। ‘সাজা’ উৎসবে গঙ্গাপূজার আয়োজন করা হয়। সর্বজনীন এই পূজার জন্য ‘সাজাভাট’ অবধি একদিনের মাছ বিক্রির পয়সা চাঁদা হিসেবে দান করে জেলেরা।১২ এছাড়া ‘নলেন টানা’১৩ উৎসবে ‘শাওনে টোটা’র সময় মা গঙ্গার কাছে মাছ বিসর্জন দিয়ে তারা আসন্ন বিপদে উদ্ধার পেতে চায়।

সাংস্কৃতিক উৎসবের পাশাপাশি গঙ্গায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত―বিচিত্র জাল, জাল তৈরি, মাছধরার কৌশল। জেলেজীবনকে কেন্দ্র করে বর্ণনার যে-ক্ষুদ্র ডিটেইলসেও লেখক প্রাধান্য দিয়েছেন তাতে তাদের পূর্ণায়ত জীবন ও জীবিকা-অর্জনের উপায় তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। নির্দিষ্ট জীবন তুলে ধরলেও গভীরতায়, চরিত্র-চিত্রণে, জীবন-ব্যাখ্যানে উপন্যাসটি আঞ্চলিক-খোলস ত্যাগ করে মানুষের চিরন্তন সংগ্রামশীল অস্তিত্ব প্রকাশ করে। আর্নেস্ট হেমিংওয়ের (১৮৯৯-১৯৬১) দি ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সির (১৯৫২) সঙ্গে তুলনীয় গঙ্গা সংগ্রামশীল অপরাজেয় মানুষের শিল্পভাষ্য। বৃদ্ধ সান্টিয়াগোর মতোই জীবনের তীব্র কষাঘাত ও বিপদসঙ্কুলতায়ও নিবারণ-পাঁচু-বিলেসরা হার না-মানা। মৃত্যু তাদের কাছে জীবনের পরম অনুষঙ্গ। জেলেদের জীবিকা, সংস্কার ও বিশ্বাসে বারংবার এই মৃত্যুবোধ জাগ্রত। প্রথমদিকে পাঁচুর স্মৃতি-অনুষঙ্গে নিবারণ মালোর মৃত্যু-রহস্য গোটা উপন্যাস-পটকে আচ্ছন্ন করে। তারপর নদীদূষণ, প্রতিকূলতায় পাঁচুর মৃত্যু, মাছধরার নিরন্তর সংগ্রামে ঠাণ্ডারামের মৃত্যু, আকালের দুর্দিনে হাওরে মাছ চুরি করতে গিয়ে অভয় মালোর মৃত্যু প্রভৃতি মৃত্যুকেন্দ্রিক বাস্তবতা জেলেদের চূড়ান্ত সঙ্কট-ভাষ্য। এরা জানে, জীবনে বাঁচার জন্য যেমন লড়াই, তেমনি লড়তে লড়তে মৃত্যু, মরণ ও মারণ তাদের প্রত্যক্ষ জীবনের পথ। তাই গঙ্গা হয়ে ওঠে সামষ্টিক জীবন-আখ্যান; ব্যক্তি-চরিত্রের উদ্ভাসন এর লক্ষ্যবিন্দু নয়। সমালোচকের বক্তব্য, ‘নদীর প্রতিকূলতার সঙ্গে জড়িত মৃত্যুবোধ ‘গঙ্গা’ উপন্যাসের মূল চেতনা। সামাজিক উপন্যাসের এ এক ভিন্ন মূর্তি―ভিন্ন রূপ। ‘গঙ্গা’-তে দেখি আরও একবার আমাদের সাহিত্য পাঠকের নায়ক সংস্কার ভেঙে যেতে।’১৪ গঙ্গার নায়ক তেঁতলে বিলেস তার বাবা নিবারণ সাঁইদারের মতোই দুঃসাহসী। বিলেস মাতৃগর্ভে থাকতেই সমুদ্রে প্রাণ হারায় তার বাবা। অপ্রতিরোধ্য স্বভাব-অধিকারী বিলেস তারই পৌরুষ-উত্তরাধিকার―

‘কালো কুচকুচে রং, পেটানো শরীর। নেহাইয়ের মতো শক্ত। যেন নিমকাঠের কালো রং মাখা চকচকে মূর্তি। নাকটি ছোট। চোখদুটি ঈষৎ গোল। ভ্রু কুঁচকে মুখ তুলে তাকালে মনে হয়, কেউটে সাপ যেন ফণা ধরে আছে। …সবাই জানে রগচটা আর গোঁয়ার। গায়ে শক্তিও তেমন।’ (গ. পৃ. ২০৩)

আসলেই গঙ্গার মালোরা আদিপুরুষ-প্রমূর্তিতে দেদীপ্যমান এবং হার না-মানা ব্যতিক্রমী চরিত্রটি বিলেস। সংস্কার, বিশ্বাস আর পাঁজি-পুথিতে অবিশ্বাসী এ-যুবক জীবনের প্রতিকূলতার সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে দাঁড়াতে চায়। সে অনায়াসেই মহাজনের প্রতি বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে। প্রতিবাদী বিলেস সবার থেকে ব্যতিক্রম। সমাজ-সংস্কারের উর্ধ্বে ওঠা সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব বিলেস মালোদের আদর্শ মনিব হয়ে ওঠে। দুর্দমনীয় স্বভাবের এ-যুবক সমুদ্রযাত্রার ‘ট্যাবু’ অমান্য করে মাছ মারতে যায়। অমর্ত্যের যুবতী স্ত্রীর নজরে পড়ে সে। যৌবনোদ্যত দু বাহু দিয়ে সে চায় শুধু শরীর, আদর-সোহাগ-ভালোবাসা নয়। বিলাসের শরীরী সত্তা জেগে ওঠে, অমর্ত্যের স্ত্রীর সংগুপ্ত বাসনার নিবৃত্তি ঘটায় একদিন। এ-যেন রহস্যাবৃত সমুদ্রস্রোতের ঘূর্ণির মতো সত্য। গামলী পাঁচীর প্রতিও সহজাত প্রেমাকর্ষণে মেতে ওঠে সে। অমর্ত্য-বউয়ের যন্ত্রণা তার কাছে তখনো দুর্বোধ্য। এজন্যই তার মন দাগ-অঙ্কিত হয়। না-বোঝা বিক্ষত মনটা নিয়েই সে গঙ্গায় আসে। চন্দন নগরের দহের ঘাটে আরেক নারীর আকর্ষণ এড়াতে পারে না সে। সে হলো বেশ্যাপাড়ার দামিনী ফড়েনির নাতনি হিমি। প্রথম দর্শনেই বিলেসের বুকে উন্মাতাল সমুদ্র-তরঙ্গ ওঠে। বেবুশ্যেদের ওপর বিলেসের প্রেমজ দুর্বলতা কাকা পাঁচুর একেবারেই অসহ্য। তার ক্রোধের প্রকাশ―

‘সর্বনাশ! দামিনীর নাতিনের দিকে হারামজাদার মন টেনেছে নাকি? দুশ্চরিত্র, গাড়ল! অপঘাতে মারে যে মাছমারাকে, সেই ডাকিনী চেপেছে শোরের ঘারে।’ (গ. পৃ. ২৬৭)

বিলেসের বাবা নিবারণ সমুদ্রেই প্রাণ হারায়। তাই পরিবারের সদস্যদের সমুদ্র যাত্রা ছিল নিষেধ। বামুন ঠাকুরের নির্দেশে এই নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। কিন্তু বিলেস নদীর ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে চায় না। জীবন-জোয়ারের প্রবল আকর্ষণে নদী ও নারী তার সমানানুভূতি তৈরি করে। মারী ও মড়কের সঙ্গে লড়াই করে অকূল সমুদ্রে একদিন খুঁড়ো পাঁচুকেও হারাতে হয়। তবুও নিয়তির বিধান মেনে ঝঞ্ঝাসঙ্কুল পরিবেশে অপ্রতিরোধ্য গতি তার। সমুদ্রে যাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় সে গেয়ে ওঠে : ‘আমার পরান বড় উদাস হে/ আমি যাব সাগরে/ ঘরে নাই ভাত পানি/ পরনে নাই কানি/ পানসা সাই নে’ আমি যাব সাগরে।’ (গ. পৃ. ২৬৫)।

বাস্তবতার এই কাঠিন্যেও তার জীবনে প্রেম থাকে। তবে সে প্রেম মাটি স্পর্শ করে না, জোয়ারের গঙ্গায় ভেসে চলে যায়। হিমিকে সে কথা দিয়েছিল ‘টোটা’ শেষে ফিরে আসবে। তাই স্বপ্ন-কল্পনায় প্রহর গুণে হিমিকে সে এবার পেতে চায় সাগরসঙ্গমে। বিলেসের সান্নিধ্যে এসে হিমির সংকীর্ণ জীবন বৃহৎ সমুদ্রের টান অনুভব করে। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিলেসের সমুদ্র-গভীর প্রেমের বিশালত্ব ধারণে সে অপারগ। মাছমারার ঘরণী হয়ে একলা রাতে প্রহর গোনা হিমির পক্ষে অসম্ভব। সে অনিশ্চিত জীবনের সঙ্গী হতে চায় না। লেখক বলেন―

‘মাছমারার বউ আর কবে সুখের ভাত খেয়েছে। সুখের নয়, স্বস্তির ভাত মাছমারার বউ খায় না। প্রাণে তার সুখটুকু সার। উপোসের দুঃখ পেতে হয়। কেননা, নদী আর সমুদ্রের মর্জির উপর বাঁচে মরে মাছমারা।’ (গ. পৃ. ৩১৫)

হিমি তার গয়নার বাক্স বিলেসের হাতে তুলে দেয় কিন্তু অকূল দরিয়ায় ভাসমান বিলেসকে জীবনে বাঁধতে চায় না। অকূলে যাওয়া হিমির হলো না কিন্তু কূলে বাঁচাও তার চরম দায়। বিলেস জানে হিমি তাকে দান করল মুক্তির আকাশ। হিমি জীবনে দুঃখ পেয়েছে অজস্র। বিলেসের প্রেমের টানেও তার ঘর করা হয় না :

‘জীবনে কত দাগা পেয়েছে হিমি। এখানকার জীবনের চারপাশে শুধু অশেষ যন্ত্রণা ও অপমান। বড় মিথ্যে, ভণ্ডামি, মন নিয়ে জুয়াচুরি। তাই না হিমি অকূলে ভাসতে চেয়েছে। সেখানে সংহারের মূর্তিও যেমন ভয়ংকর ভালবাসাও তেমনি ছলনাবিহীন উত্তাল।’ (গ. পৃ. ৩১৮)

হিমির সারাদেহ চেপে রইল বিলেসের বলিষ্ঠ দুটি জঙ্ঘায়। বিলেস যেন আদিম মানব। চিৎকার করে গান ধরল : ‘সজনী আমারে না ডাক পিছে/ আমারে ডাক দিয়েছে/ মহাসাগরে।’ (গ. পৃ. ৩২৪)। হিমিকে বাড়িতে রেখে, ধর্ম সাক্ষী রেখে গলায় কণ্ঠি বাঁধতে চেয়েছিল বিলেস। কিন্তু বিলেসের পায়ে পড়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে হিমি : ‘ওগো ঢপ, আমি যেতে পারব না তোমার সঙ্গে।’ (গ. পৃ. ৩২৫)। বিলেসের পায়ে মাথা ঠুকে ঠুকে হিমি বলে―

‘সাহস পাইনে ঢপ। আমি এতটুকু প্রাণী, তোমার অকূলে আমি বেড় পাব না। এই আমার বড় মন-চনমনানী ছিল। তুমি যাবে অকূল সমুদ্রে, আঁধার রাত্রে আমার প্রাণ পুড়বে, তোমার নাগালতো আমি পাব না।’ (গ. পৃ. ৩২৫)

বিলেসের উত্তর―

‘আমি মাছমারা মহারানি, অকূলে আমার জীবন, অকূলে আমার মরণ।’ (গ. পৃ. ৩২৫)।

মাছমারাদের ডাঙায় থাকতে নেই। তাই হিমি হলো না বিলেসের অকূলের সঙ্গী। কিন্তু সে হিমির কাছে যা পেয়েছে তা তুলনাহীন। মহারানির দানের মতোই সে অমূল্যে গ্রহণ করে এ-উজ্জ্বল প্রেম। তাই বিলেসও হিমিকে দিতে পারে ক্ষুদ্র গণ্ডি-অতিক্রমী বৃহত্তর মুক্তবিশ্ব। সমুদ্রের অতল-গভীর রহস্য মানুষের মনে, এখানেই সমুদ্র-বিশাল ব্যাপ্তিতে পূর্ণ বিলেস-হৃদয়। বড়প্রেম মুক্তির বার্তা ঘোষণা করে কিন্তু বন্ধনে জড়ায় না; তাই হিমিকে বিলেস বলে―

‘তবে মহারানি মনে দুঃখ রেখো না; কেন না, এইটি সত্য বলে ঠাহর পেলুম, তুমি আমাকে অনেক দিলে। তোমাকে ছেড়ে যাবার সাহসও দিলে। যাই, এ জোয়ার ছাড়তে পারব না।’ (গ. পৃ. ৩২৬)

পদ্মা নদীর মাঝির কুবের ময়নাদ্বীপে একা পাড়ি দিতে পারেনি। কপিলা তথা নারীকে সঙ্গী করে অনন্ত সুখাশ্রয়-সন্ধানে সে নতুন ভূমি বেছে নেয়। গঙ্গার বিলেস-হিমি সেখানে বৈপরীত্য রচনা করে। হিমির নানি দামিনীও ভালোবেসেছিল বিলেসের বাবা নিবারণ মালোকে, সেটা ছিল অনন্ত অপেক্ষা। বিলেসও এ-যাত্রায় হিমিকে ছেড়ে মুক্তির অনন্ত বার্তা ঘোষণা করে। পরিণতির সুর বেজে ওঠে সমুদ্রেই―

‘কিন্তু আসতে হবে। যে দিক দিয়েই হোক। যদি মাছমারা হও, তবে মাছের পিছে পিছে আসতে হবে। সে জলে তুমি ডাঙ্গায়। তার মরণ, তোমার জীবন। এই নিয়ম। জীবন মরণের পাশাপাশি বাস। তারও মন-মেজাজ বুঝতে হবে। জানতে হবে রীতিনীতি। কোন স্রোতে, কেমন টানে, কত তলায় তার গতিবিধি। সে যখন যেখানে, তোমাকে যেতে হবে সেখানে।’ (গ. পৃ. ২০৫)

পূর্ব পুরুষের সত্যকে ধারণ করে তেঁতলে বিলেস। তাই নিশ্চিত মৃত্যু-ফাঁদে পড়ার জন্য অনন্তকাল বাঁচা সেখানে পরিত্যক্ত। হিমিকে ছেড়ে দিয়েও তার সমুদ্রগভীর প্রেম প্রকাশ পায়। তবু প্রেমতৃষ্ণ বিলেসে হিমিকে ফিরে পাওয়ার প্রত্যাশা থাকে তার : ‘মহারানি, জোয়ারের আগনায় আসব তোমার কাছে, চলন্তায় যাব অকূলে। তখন যেন তোমার দেখা পাই।’ (গ. পৃ. ৩২৬)। ত্যাগ ও গভীরতায় পূর্ণ প্রেমের এই স্বরূপ বাংলা সাহিত্যে বিরল। শ্রেণির নিম্নকোঠায় অবস্থিত বিলেস চরিত্র প্রেম তথা জীবনের বিচিত্ররূপ নির্মাণে অনন্য। বিলেসের প্রেমে অপূর্ণতা নেই। তাকে ঘিরে লেখকের আয়োজন বাস্তবানুগ। বস্তুত উপন্যাসটি মধ্যবিত্ত পাঠকের তৃপ্তিদায়ক প্রেম পরিণতি সর্বস্ব নয়।

সমরেশ-সাহিত্য সামাজিক দায় বহন করে। এ-উপন্যাস নির্মাণেও শিল্পের সে-গহন অনুভব ধৃত। গঙ্গার শুরুতেই লক্ষ্যযোগ্য―জেলেদের অন্ন-বস্ত্র নদীর সঙ্গে এক অনিশ্চায়ক বিধি-বন্ধনে জড়িত। মালোসমাজের প্রচালকরূপে এ-গঙ্গা সর্বসত্যের প্রতিনিধি। প্রত্যক্ষ জীবনাভিজ্ঞতা এ-উপন্যাসকে সৃষ্টির আলোকিত সীমানায় পৌঁছে দেয়; লেখকসত্তাই যার প্রকৃত অংশীদার। একজন ঔপন্যাসিক সাফল্যের সীমায় পৌঁছে যান যখন শিল্পে সমাজ ও মানুষের সমীকরণ সম্ভব হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়―

‘একজন ঔপন্যাসিকের পক্ষে জানা দরকার অন্তর্বৃত্ত ও বহির্বৃত্ত সংযোগ স্থাপনের কৌশল। সংশ্লেষণ ও বিয়োজনের মধ্য দিয়ে একটি কেন্দ্রীয় বোধে পৌঁছে ঔপন্যাসিক যখন তার নিজস্ব বোধ বিস্মৃত হন―তখনই তিনি সময় ও সমাজের সাংস্কৃতিক অন্তর্বয়নকে জীবন্ত করে তুলতে পারেন। আসলে সব অর্থেই ঔপন্যাসিককে গ্রথিত জীবনের সমগ্রতার অংশীদার হয়ে উঠতে হবে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্জিত সময়বোধের মধ্য দিয়ে জীবনের কোষে কোষে জমা দিতে হবে তাঁর অভিজ্ঞতা ও পটভূমি-সম্পৃক্ত জীবনবোধকেও। সময় ও সমাজের যুগলবন্দিতে তখনই ঔপন্যাসিক একই সঙ্গে সম্পৃক্ত ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠতে পারেন।’১৫

সমরেশ বসুর অভিজ্ঞতায় রয়েছে সময় ও সমাজের গভীর অভিজ্ঞান। বিশালায়তনিক গঙ্গার রূপ উপন্যাসে বিধৃত। জেলে-জীবনের পূর্ণ সাংস্কৃতিক কাঠামো সেখানে উপস্থিত। কেন্দ্রীয় চরিত্র বিলেসের জীবন-সংগ্রাম, সমুদ্রযাত্রা, আবেগনির্লিপ্ত প্রেম―সবই নিঃসীম সংগ্রামী জীবনের দ্যোতক। গঙ্গার বুকে জেলেদের জীবন-ধারণ, জীবন-নাশ তথা বাঁচা-মরার লড়াই সবই লেখকের অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা থেকে উদ্ধৃত করা যায়―

“মানুষ কি নিরন্তর তার জীবনকে (বেঁচে থাকাকে) এক সুদূর অনিশ্চয়তার মধ্যে শিকার করে ফিরছে? এই জিজ্ঞাসা জেগেছিল, গঙ্গার ‘বুকে মৎস্যজীবীদের সঙ্গে মাছ ধরতে গিয়ে। মাছ ‘ধরা’ কথাটা তখনই অসত্য মনে হয়েছিল এবং মৎস্যজীবীদের আমি অভিহিত করেছিলাম ‘মাছমারা’ নামে। নির্দয় অসহায় সেই শিকারী জীবন, যার সার্থকতা কেউ বা কোন নীতি তাদের হাতে তুলে দিতে পারে না। তাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস আর নিরন্তর চেষ্টা ব্যতিরেকে।”১৬

তথ্যসূত্র

১. ‘গঙ্গা’ সমরেশের ‘সবচিন’ উপন্যাস। ‘গঙ্গা’ উপন্যাসেই প্রমাণিত হলো তিনি থাকতে এসেছেন। ১৯৫৭ সালে ‘জন্মভূমি (?) পূজা সংখ্যায় ‘গঙ্গা’ প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা প্রবীণ নবীন সকলের অভিনন্দন ধন্য হয়েছে।’ সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৭

২. ওয়েবসাইট : শিশির কুমার দাশ (সম্পা.), সংসদ বাংলা সাহিত্যসঙ্গী, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ২০০৩ (উদ্ধৃত : ‘উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ’)

৩. হাসান আজিজুল হক, ‘লেখকের উপনিবেশ’, কথাসাহিত্যের কথকতা, ‘একুশে’ সংস্করণ, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৯, পৃ. ৫।

৪. নিতাই বসু, আমার আয়নায় মুখ (সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার), মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ৬৯

৫. মহীতোষ বিশ্বাস, বাংলা উপন্যাস―প্রসঙ্গ : আঞ্চলিকতা, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ১৯৮৪, পৃ. ১৮৯

৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক), গঙ্গা, সমরেশ বসু রচনাবলী-১, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭। এরপর থেকে সংশ্লিষ্ট উপন্যাসের উদ্ধৃতিতে ‘গ’. সংকেত ব্যবহৃত হবে; সঙ্গে পৃষ্ঠা নম্বর উল্লিখিত হবে।

৭. নিতাই বসু, কথাশিল্পীর অ্যালবাম, অভিজাত প্রকাশনী, কলকাতা-৩৪, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৮। উদ্ধৃত : হরিশংকর জলদাস, নদীভিত্তিক বাংলা উপন্যাস ও কৈবর্তজনজীবন, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, জুন ২০০৮, পৃ. ৭১

৮. রফিক কায়সার, ‘গঙ্গা : প্রসঙ্গ নদী ও জীবন’, উলুখাগড়া, সাহিত্য-সংস্কৃতিবিষয়ক ত্রৈমাসিক (সম্পাদক : সৈয়দ আকরম হোসেন), প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা, আগস্ট ২০০৫, ঢাকা, পৃ. ২৩৫

৯. উপন্যাসে উল্লিখিত, চাচা পাঁচুর কাছ থেকে বিলেসের সমুদ্রযাত্রা শেখা। পাঁচু শিখেছে সাঁইদারের কাছ থেকে। সাঁইদার পাঁচুকে ‘দক্ষিণ রায়’ সম্পর্কে এক ভৌতিক বিশ্বাসের কথা শোনায়―‘‘দেখ পাঁচু, টানের সমুদ্দুর, তাকে বিশেষ ভয় নাই। কিন্তু খবরদার ডাঙার দিকে চোখ ফেরাসনে। ডাঙার তুক বড় তুক। নোঙর ফেলে বসে আছিস গালে হাত দে। শুনতে পাবি কে যেন ডাকছে ডাঙা থেকে। ফিরে তাক্কে দেখবি, মানুষ, মেইয়ে মানুষ। ভারী অবলা জীব, বড় বিপদে পড়ে তোকে ডাকছে, ওগো ভাল মানুষের ছেলে, ও মাঝি বাঁচাও গো! আমার কেউ নাই গো! দেখবি একপিঠ চুল, ফটফুটে মুখখানি, ডাগর-ডাগর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আহা! পুরুষ মানষের পান তো। অমনি তোর বুকের মধ্যে হাঁকপাঁক করে উঠবে। সাত তাড়াতাড়ি নোঙর তুলে, হাল মেরে ছুটে যাবি, কেমন তো?… কিন্তুন খবোদ্দার। যাস তো ওই যাওয়াই শেষ যাওয়া। আর কোনদিন ফিরে আসতে পাবিনে। ডাঙায় নেবে দেখবি, ঐ অবলা জীব কালান্তক যম। অ্যাত্ত নাম্বা শরীল। গেরিমাটি রং, গায়ে কালো কালো ডোরা। ইনি হলেন দক্ষিণ রায়। সোঁদর বনের রাজা। ডাঙার যত তুক, সব ওয়াঁর। কত যে ওয়ার ছদ্মবেশ। হিসেবে কুলিয়ে ওঠা দায়। রাতবিরেতে, নয়তো সোঁদর বনের পাশে, নোঙর করলে ওয়ার নাম নিতে নাই। দক্ষিণ রায়ের আর এক নাম বড় শেয়াল। ডেকে নে’ গে’ মুণ্ডু ধড়ছাড়া করে মড়মড় করে চিবুবে।’’ (গঙ্গা, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭)

১০. নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক-বিবর পর্বে সমরেশ বসু, সাহিত্য প্রকাশ, কলিকাতা-৩৪, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১২৫

১১. এ-সময় জলাশয়ে-বাঁওড়ে, বিলে-খালে জল ফুরিয়ে যায়। পোকামাকড় ছাড়া জলে কোনো মাছ থাকে না। ‘সমুদ্রে পাওয়া কড়ি গেছে মহাজনের বকেয়া সুদ সুধতে। দু’দিন প্রাণ খুলে হাসতে না হাসতে হাঁড়িতে যায় টান ধরে।’ ‘ঋণ বারোমাস। মহাজনেরও সময় বুঝে মেজাজ খারাপ হয়। জাল-নৌকা-ভিটে, তখন সব বাধা পড়ে আবার।’ (গঙ্গা, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২০)

১২. হিমিদের পাড়ায় এ-উৎসব হয়। দুলাল এই পূজানুষ্ঠানে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করে। প্রত্যেক জেলেকে এ পুজোর চাঁদা হিসেবে এক ভাটিতে পাওয়া সব মাছ দিয়ে দিতে হয়। সেই মাছ বিক্রির টাকা দিয়ে গঙ্গাপুজো হয়। গঙ্গাপুজোর দিন একটি খোলা জায়গাকে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা হয়। ঢাক-কাসি বাজে। এপাড়া ওপাড়ায় উৎসবের ধুম পড়ে যায়। গৃহস্থ, আধা-গৃহস্থ, দেহোপজীবিনী―সকলেই আনন্দে মাতোয়ারা হয়। মেয়ে-পুরুষ নির্বিশেষে নেশা-ভাঙে মশগুল হয়। ত্রিপলে-ঢাকা স্থানটিতে গঙ্গাদেবীকে স্থাপন করা হয়। তার সামনে রাখা হয় ফুল-বেলপাতা-চন্দন। এই গঙ্গাপুজোকে কেন্দ্র করে পালাগান অনুষ্ঠিত হয়―শান্তনু ও গঙ্গাদেবীকে নিয়ে পালা। গঙ্গাদেবী এ-সময় যে মূর্তি ধারণ করে তা লেখকের বর্ণনায়―‘গঙ্গার মূর্তিখানি বড় ভাল লাগে বিলাসের। কান পর্যন্ত টানা টানা অপলক চোখ, কালো তারা দুটিতে কী তরাস। লাল টুকটুকে ঠোঁট দুটিতে মিষ্টি হাসি। সোনার মতো রং, চতুর্ভূজা মূর্তি। নাকে মস্ত বড় নথ। হাতিমুখো মকরের ল্যাজটি কুমোর এমন বাঁকিয়ে দিয়েছে, যেন জলে ঝাপটা মারছে। মস্ত লম্বা শুঁড়টি দিয়েছে বাড়িয়ে। অপলক গোল চোখ দুটি লাল টকটকে দেখা যায়। (গঙ্গা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩১৯)

১৩. ‘নলেন টানা’ উৎসব সম্পর্কে ঔপন্যাসিক বর্ণনা করেছেন : ‘নিরুপায় সন্তানেরা দাঁড়ায় মায়ের কাছে। নলেন টানা শুরু হয় গঙ্গার পুবপাড়ের চরায়। একটা বেদি পাতে মাটির। সেখানে হত্যে দিয়ে পড়ে মাছমারা। একে বলে নলেন টানা। …জাল বাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে আসে সবাই। বেদির সামনে উপুড় হয়ে পড়ে আছে দুজন। এই দুর্জয় সংহারিণী গঙ্গার সাক্ষাৎ চায় তারা। এই তাদের বিশ্বাস। চিরকালের এমনি চেনাশোনা, গঙ্গাকে বলতে হবে, এ তার কী মন, কেমন মতি। গঙ্গা বলুক, নইলে সে উঠে আসবে না, বসবে না, খাবে না। আমরণ এই অনশন। যারা হত্যে দিয়েছে তারা ভয়ার্ত ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে, মা― মা গো! কী অপরাধ আছে মাছমারাদের বল মা!’ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০০-৩০১।

১৪. ওয়েবসাইট: ‘উইকিপিডিয়া, মুক্ত বিশ্বকোষ’, সোহারাব হোসেন, ‘প্রবন্ধ সঞ্চয়ন’, বাংলা সামাজিক উপন্যাস (সম্পাদনা : ডক্টর সত্যবতী গিরি ও ড. সমরেশ মজুমদার), রত্নাবলী, ঢাকা, ২০০৬

১৫. জহর সেনমজুমদার, উপন্যাসের ঘরবাড়ি, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ : মে ২০০১, পৃ. ২৭১

১৬. সমরেশ বসু, ‘নিজেকে জানার জন্য’, সমরেশ বসু স্মরণ সংখ্যা, দেশ, ১৪ মে ১৯৮৮, পৃ. ২৯

খোরশেদ আলম : শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

গঙ্গা অতীত-বর্তমান প্রজন্মের মারী ও মড়কপূর্ণ অনিশ্চায়ক পথের চালক। পদ্মা নদীর মাঝিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যক্তি-সামষ্টিক জীবনের কথা বলেন। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া আর পরিণতিতে কুবের চরিত্রে রোমান্টিক দ্যোতনা ব্যতিরেকে পুরোটাই জল-জীবনের কঠিন সংগ্রামের আখ্যান। গঙ্গা উপন্যাসেও জলের সঙ্গে জীবনের লড়াই করে বাঁচে ‘মাছমারা’রা। তাদের সমুদ্রযাত্রা নিয়তি-বিরুদ্ধ যাত্রা। নিয়তির কবলে তারা পতিত হবে জেনেও জীবিকার বংশগত শেকল ভাঙতে অপারগ। এ-উপন্যাস―‘দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখদুঃখ জীবনযাপনের সংগ্রাম, প্রকৃতির কঠোরতা এবং সামাজিক জীবনের বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান। এর একদিকে আছে বাস্তব তথ্যের নিষ্ঠা, অন্যদিকে আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি।’২ এ-উপন্যাস সৃষ্টি করতে সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জেলে-জীবনে মিশে যান। গঙ্গায় জেলেদের মরণপণ জলযাত্রা, জীবন-সংগ্রাম সবই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ; যে-অভিজ্ঞতা রচনাকে করে তোলে মানবিক স্পর্শক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য। হাসান আজিজুল হক বলেন―

গঙ্গা অতীত-বর্তমান প্রজন্মের মারী ও মড়কপূর্ণ অনিশ্চায়ক পথের চালক। পদ্মা নদীর মাঝিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ও ব্যক্তি-সামষ্টিক জীবনের কথা বলেন। হোসেন মিয়ার ইউটোপিয়া আর পরিণতিতে কুবের চরিত্রে রোমান্টিক দ্যোতনা ব্যতিরেকে পুরোটাই জল-জীবনের কঠিন সংগ্রামের আখ্যান। গঙ্গা উপন্যাসেও জলের সঙ্গে জীবনের লড়াই করে বাঁচে ‘মাছমারা’রা। তাদের সমুদ্রযাত্রা নিয়তি-বিরুদ্ধ যাত্রা। নিয়তির কবলে তারা পতিত হবে জেনেও জীবিকার বংশগত শেকল ভাঙতে অপারগ। এ-উপন্যাস―‘দক্ষিণবঙ্গের নদীনালা এবং মৎস্যজীবী মানুষের সুখদুঃখ জীবনযাপনের সংগ্রাম, প্রকৃতির কঠোরতা এবং সামাজিক জীবনের বৈষম্য নিয়ে স্থির, নিশ্চিত মধ্যবিত্ত জীবনের নিরাপত্তার এক বিপরীত আখ্যান। এর একদিকে আছে বাস্তব তথ্যের নিষ্ঠা, অন্যদিকে আছে মৃত্যু ও অস্তিত্বের সংগ্রামের এক মানবিক উপলব্ধি।’২ এ-উপন্যাস সৃষ্টি করতে সমরেশ বসু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই জেলে-জীবনে মিশে যান। গঙ্গায় জেলেদের মরণপণ জলযাত্রা, জীবন-সংগ্রাম সবই তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ; যে-অভিজ্ঞতা রচনাকে করে তোলে মানবিক স্পর্শক্ষম ও বিশ্বাসযোগ্য। হাসান আজিজুল হক বলেন―

One Comment

[…] […]