১

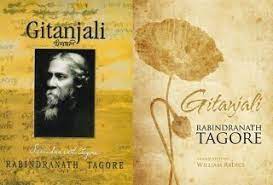

গীতাঞ্জলির কবিতায় রবীন্দ্রনাথ কোন ঈশ্বরকে সন্ধান করছেন? আমরা আমাদের আলোচনায় কোনো তাত্ত্বিক প্রস্থানকে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করছি না। কিন্তু সাধারণভাবে গীতাঞ্জলি পড়তে গিয়ে, এবং তার সঙ্গে পরবর্তী গীতিমাল্য ও গীতালি মিলিয়ে দেখতে গিয়ে, একথা বারবার মনে হয়েছে যে, রবীন্দ্রনাথ নিজেও স্পষ্ট নন, তিনি কাকে চাইছেন। গীতাঞ্জলিতে এত বিরুদ্ধ ভাব, এত বিরোধী মত কেন? এই কথার উত্তর খুঁজতে গিয়ে কয়েকটি কথা মনে হয়েছে, যেগুলো হয়তো ঠিক গতানুগতিক রবীন্দ্র-আলোচনার ধারায় উঠে আসেনি। রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরের ধারণাটি এই পর্বে অত্যন্ত অস্বচ্ছ— শুধু কাব্য হিসেবে বা তত্ত্ব হিসেবে নয়, তাঁর নিজের কাছেই।

রবীন্দ্রনাথ আগাগোড়াই আস্তিক মানুষ। কিন্তু তাঁর কাব্যগ্রন্থের প্রথম পর্যায়ে ঈশ্বরের বড় একটা স্থান ছিল না। তিনি ব্রাহ্মসমাজের মানুষ— ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে নিয়মিত গান রচনা করেছেন। সেই সমস্ত ব্রহ্মসংগীত আশ্চর্যভাবে, তাঁর কাব্যগ্রন্থে জায়গা পায়নি। একেবারে প্রথম পর্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলো অনুধাবন করলে দেখা যাবে— প্রেম, প্রকৃতি বা স্বদেশবিষয়ক গানকে তিনি কাব্যগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন, কিন্তু ব্রহ্মসংগীত তাঁর কাব্যগ্রন্থের আওতার বাইরে থেকেছে। ব্রহ্মসংগীতগুলো স্বতন্ত্রভাবে জনপ্রিয় হলেও সেগুলো সমাজেরই গান— রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা নয়— এমনই কোনো ভাবনা থেকে হয়তো কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ সেগুলোকে সংকলন করেননি। বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবি রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে বলেছেন :

‘পাদপ্রান্তে রাখ সেবকে,/ শান্তিসদন সাধনধন দেবদেব হে’ : যদি ‘গীতবিতান’-এ মুদ্রিত না-থাকতো তা’হলে এই ঈশ্বরবিশ্বাসী উত্তম-ভাবসম্পন্ন গানটিকে রবীন্দ্রনাথের রচনা ব’লে বিশ্বাস করা সহজ হ’তো না; উপরন্তু, এক ‘দুঃখতাপবিঘ্নতরণ শোকশান্তস্নিগ্ধচরণ’ ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে গ্রহণ করতে আমাদের কারো-কারো আপত্তি হ’তে পারে।১

আমার বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ একথাটা জানতেন— আর জানতেন বলেই কখনো কাব্যগ্রন্থের ভেতরে এই জাতীয় ‘ঈশ্বরবিশ্বাসী উত্তম-ভাবসম্পন্ন’ গানকে তিনি জায়গা দেননি। কল্পনা (১৮৯৯) কাব্যগ্রন্থে আমরা প্রথম লক্ষ করি, কিছু তথাকথিত ব্রহ্মসংগীত কাব্যগ্রন্থ-ভুক্ত হচ্ছে— ‘ভয় হতে তব অভয়মাঝে’ (জন্মদিনের গান), ‘সংসারে মন দিয়েছিনু’ (পূর্ণকাম) বা ‘জানি হে, যবে প্রভাত হবে’ (পরিণাম) ইত্যাদি গান সেখানে সংকলিত। কল্পনার পরে নৈবেদ্য (১৯০১) থেকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যের মূল সুর আধ্যাত্মিকতা— গীতাখ্য কাব্যত্রয়ী পর্যন্ত যার বিস্তার; যদিও স্মরণ, উৎসর্গ বা এমনকি খেয়া কাব্যগ্রন্থকে আধ্যাত্মিক না বলবার সংগত কারণ আছে।

এখানে যে প্রশ্নটা প্রথমেই জাগে, সেটা এই যে, যে-রবীন্দ্রনাথ উনিশ শতকের কাব্যগ্রন্থগুলোতে সযত্নে ঈশ্বরকে সরিয়ে রেখেছিলেন, তিনি কেন সেই ঈশ্বরকেই তাঁর কাব্যের মুখ্য উপজীব্য করে তুললেন তাঁর বিশ শতকের প্রথম পর্যায়ের লেখা কাব্যে। এমন নয় যে আমরা খুব মৌলিক এই প্রশ্নটা করলুম! এমনও নয়, যে এর কারণ নিয়ে অনেক আলোচনা হয়নি। তবু আমাদের আলোচনার প্রবেশক হিসেবে এই প্রশ্নটা জরুরি।

১৯০১ সালে ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার পর্বে রবীন্দ্রনাথ সনাতন ভারতবর্ষের তপোবনের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের অনুষঙ্গে নানাবিধ রীতিনীতি-সংস্কারে তাঁর মন জর্জর ছিল। নৈবেদ্য রচনার সময়ে এই হিন্দু-মানসিকতা তাঁর মধ্যে প্রবলভাবে সক্রিয় ছিল। যে-সময়ে নৈবেদ্যর ঈশ্বরভাবনামূলক কবিতাগুলো রচিত হচ্ছে, সেই সময়েই রবীন্দ্রনাথ বলেন্দ্রনাথের বিধবা সাহানার পুনর্বিবাহের বিরুদ্ধতা করতে এলাহাবাদ যাচ্ছেন। যে-চিঠিতে তিনি জগদীশচন্দ্র বসুকে নৈবেদ্য নিয়ে তাঁর মনের কথা২ জানাচ্ছেন, একই চিঠিতে তিনি লিখছেন :

শান্তিনিকেতনে আমি একটি বিদ্যালয় খুলিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। সেখানে ঠিক প্রাচীন কালের গুরুগৃহ-বাসের মত সমস্ত নিয়ম। বিলাসিতার নাম-গন্ধ থাকিবে না— ধনী দরিদ্র সকলকেই কঠিন ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষিত হইতে হইবে। … ছেলেবেলা হইতে ব্রহ্মচর্য্য না শিখিলে আমরা প্রকৃত হিন্দু হইতে পারিব না।৩

হিন্দুত্বের এই প্রাবল্য রবীন্দ্রনাথ পরে পরিহার করলেও ব্যক্তিগত জীবনের অনেকগুলো মৃত্যুর অভিঘাত রবীন্দ্রনাথকে পুনশ্চ ঈশ্বর-অভিমুখীন করেছিল। পিতা, স্ত্রী, সন্তান এবং স্বজন-বান্ধবের মৃত্যুতে তিনি উপর্যুপরি বিপর্যস্ত হয়েছেন। দুঃখতাপে ব্যথিত চিতে তিনি সান্ত্বনা যদি না-ও পান, দুঃখ জয় করবার শক্তি তিনি নিঃসংশয়ভাবে আহরণ করতে চেয়েছেন গীতাঞ্জলির কবিতায়। দুঃখ থেকে পরিত্রাণের এই গান সম্পর্কে নিজের জীবনের একেবারে শেষ পর্বে রানি চন্দকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন :

এই-সব কবিতাগুলো মুখস্থ করে রেখে দিস— এগুলো মন্ত্রের মতন।৪

আমরা আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের তীব্র আস্তিক্যের কথা। সমকালীন সময়ের সামগ্রিক অমঙ্গলবোধ রবীন্দ্রনাথকে এই আস্তিক্যের মুখোমুখি করে তুলেছে। মৃত্যুর উপর্যুপরি অভিঘাতের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের শারীরিক অসুস্থতা এবং অস্বস্তিও তাঁকে স্বাভাবিকতাকে বিপর্যস্ত করেছিল। ঈশ্বরের শরণ এই জাতীয় নানা সংকটের সম্মিলিত কারণেই ঘটেছিল।

গীতাঞ্জলির ঈশ্বর যে ব্রাহ্মসমাজের ব্রহ্ম নন, তা বলবার অপেক্ষা রাখে না। যতই অরূপের কথা রবীন্দ্রনাথ বলুন না কেন, তিনি তো রূপসাগরেই ডুব দেন অরূপের খোঁজে। নিরঞ্জন, নিরাকার ব্রহ্ম গীতাঞ্জলিতে নেই— আমরা তাঁর পায়ের ধ্বনি শুনি (৩৯), গভীর সুখে তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় (৩৮), তাঁর হাতে রাখি বাঁধবার বাসনা পোষণ করা চলে (৪৩), সকল গভীর আশা তাঁর কানে পৌঁছবে (৭৯)— এমন কল্পনাও তাঁর ক্ষেত্রে সম্ভব। তথাকথিত ব্রহ্মসংগীতের যে ব্রহ্ম ধারণা, তার চেয়ে ইনি অনেক বেশি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য! অবশ্য এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার একটা বড় কারণ নিশ্চয়ই এই যে ইনি অনেক বেশি প্রকৃতি-লগ্ন। কত গানেই তো নিছক আলোকে তাঁর সঙ্গে একাত্ম করে নিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ— এবং তার পরে বলেছেন—

তোমার আলো ভালোবেসে

পড়েছে মোর গায়ে এসে,

হৃদয়ে মোর নির্মল হাত

বুলালো বুলালো। (৪৫)

কিন্তু তিনি যতই প্রকৃতি-লগ্ন হোন-না কেন, গীতাঞ্জলির ঈশ্বর শেষপর্যন্ত ঈশ্বর-ই— তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক, তিনি রবীন্দ্রনাথের তৈরি করা ঈশ্বর— কিন্তু জীবনদেবতার মতো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ঈশ্বরভাবনার সঙ্গে গীতাঞ্জলির ঈশ্বরকে মিলিয়ে নেওয়া যায় না সব সময়। আবার তাঁকে সম্পূর্ণ বিশ্বদেবতা বলতেও বাধে। গীতিমাল্য-গীতালিকে যোগ করলে এই সমস্যাটি তীব্রতরই হবে। আমরা শুধু গীতাঞ্জলিতেই আবদ্ধ থাকবার চেষ্টা করব।

২

গীতাঞ্জলির আগে নৈবেদ্য কাব্যগ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ঈশ্বরকে অজস্র নামে সম্বোধন করেছেন। যে-কাব্যগ্রন্থের মোট কবিতার সংখ্যা একশ, সেই কাব্যগ্রন্থে পঁচিশের বেশি আলাদা আলাদা সম্বোধন কৌতূহল জাগায় বই কি! নাথ, প্রভু বা দেব সম্বোধন একাধিক কবিতায় আছে, এছাড়া রাজরাজ, রাজা, হৃদয়রাজা, বিশ্বভূপ, বিশ্বভুবনরাজ, বসুধেশ্বর, ইন্দ্র, রণগুরু, রাজেন্দ্র, প্রাণেশ, মহেশ, মোহন ইত্যাদি সম্বোধনে নৈবেদ্য পরিপূর্ণ। আশ্চর্য এই, যে নৈবেদ্যতে একবারও বন্ধু বা সখা সম্বোধন নেই।

গীতাঞ্জলির ৯২ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

দেবতা জেনে দূরে রই দাঁড়ায়ে

আপন জেনে আদর করি নে।

পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,

বন্ধু বলে দু হাত ধরি নে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নৈবেদ্যতে পিতা সম্বোধন একটি কবিতাতেই আছে। অন্যদিকে গীতাঞ্জলিতে বন্ধু, সখা, পরানসখা ইত্যাদি সম্বোধন বেশ কয়েকটি কবিতায় আছে।

কিন্তু সত্যিই কি গীতাঞ্জলির ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ বন্ধু বলে চিনেছিলেন? এই সূত্রে লক্ষণীয়, পাণ্ডুলিপিতে প্রথম খসড়ায় রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—

দেবতা বলে দূরে রই দাঁড়ায়ে

আপন বলে তোমার আদর করি নে।

পিতা বলে প্রণাম করি পায়ে,

ভাই বলে তোমার দু হাত ধরি নে।

ভাই-এর বদলে বন্ধু শব্দটি পরে যোজনা করেছেন— এই সংযোজনটি গুরুত্বপূর্ণ। গীতাঞ্জলির ৬৮ সংখ্যক কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে

তখন কে তুমি তা কে জানত।

তখন ছিল না ভয়, ছিল না লাজ মনে,

জীবন বহে যেত অশা›ত।

তুমি ভোরের বেলা ডাক দিয়েছ কত

যেন আমার আপন সখার মতো,

হেসে তোমার সাথে ফিরেছিলেম ছুটে

সেদিন কত না বন বনান্ত।

এই কবিতায় ঈশ্বর সখার মতো— কিন্তু সখা তো নন।

হঠাৎ খেলার শেষে আজ কী দেখি ছবি

স্তব্ধ আকাশ, নীরব শশী রবি,

তোমার চরণপানে নয়ন করি নত

ভুবন দাঁড়িয়ে আছে একান্ত।

কবিতার শেষ এই অভিব্যক্তিতে তো এটাই স্পষ্ট হয়, যে তিনি পিতাই— বন্ধু নন। ভাই-ও নন। তাঁর চরণপানে নয়ন নত করে সমস্ত ভুবন একান্তে প্রণত। সখ্যের মধ্যে যে সাম্য থাকাটা একান্ত জরুরি, তা এখানে নেই!

গীতাঞ্জলির ৪৮ সংখ্যক কবিতাটি এই সূত্রে আমরা লক্ষ করব। কবিতাটিতে চারটি স্তবক। প্রথম স্তবকটি আলো-কেন্দ্রিক, দ্বিতীয়টি বাতাস-কেন্দ্রিক এবং তৃতীয়টি মাটি-কেন্দ্রিক। এই তিনটি স্তবকের পরে চতুর্থ স্তবকটি আমরা পুরোটা উদ্ধৃত করি :

আলো, তোমায় নমি, আমার

মিলাক অপরাধ।

ললাটেতে রাখো আমার

পিতার আশীর্বাদ।

বাতাস, তোমায় নমি, আমার

ঘুচুক অবসাদ।

সকল দেহে বুলায়ে দাও

পিতার আশীর্বাদ।

মাটি, তোমায় নমি, আমার

মিটুক সর্ব সাধ।

গৃহ ভরে ফলিয়ে তোলো

পিতার আশীর্বাদ।

পিতার আশীর্বাদের অনুষঙ্গ কবিতাটিতে আছে— কিন্তু সেই অনুষঙ্গ একেবারেই আলো বাতাস ও মাটির সঙ্গে সম্পৃক্ত।

গীতাঞ্জলিতে ঈশ্বরকে পিতা, স্বামী, বন্ধু ইত্যাদি নানা অভিধায় সম্বোধন করেও রবীন্দ্রনাথ তৃপ্ত নন— কারণ সমস্ত সম্পর্কই যে শেষ পর্যন্ত একটি সীমিত পরিসরকে চিহ্নিত করে মাত্র। কাদম্বিনী দেবীকে একটি চিঠিতে গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে ২০ আষাঢ় ১৩১৭ তারিখে লিখছেন :

পৃথিবীতে কিছুর সঙ্গে আমরা মিল্তে পারিনে এইটেই আমাদের সকলের চেয়ে বেদনা। আংশিকভাবে একটুমাত্র মিলি বাকি সব জায়গায় বাধে। তার প্রধান কারণই হচ্চে সকলেই নিজের সীমা দিয়ে বাধা দেয়— তার সঙ্গে আপনাকে সবদিক দিয়ে মিলিয়ে দেওয়া অসম্ভব। স্বামীর স্বামিত্ব, বন্ধুর বন্ধুত্ব, পিতার পিতৃত্ব, পুত্রের পুত্রত্ব সর্বত্রই অল্প কিছু দূর গিয়ে ঠেকে যায়— তার মধ্যে আত্মা আপনাকে পরিপূর্ণরূপে খুঁজে পায় না।

যিনি জগৎজুড়ে আমার পিতামাতা স্বামীবন্ধু সব হয়ে আছেন তাঁর মধ্যেই দেহে মনে আত্মায় কোথাও আমাদের আর ঠেকে না।

যাঁর মধ্যে আমি সমস্তকেই চাই তাঁকে যতই বিশেষের মধ্যে গণ্ডি দিয়ে বাঁধব ততই তিনি আমার আত্মাকে কোথাও না কোথাও এমন বাধা দেবেন যে অবশেষে তিনিও দশের মধ্যে একজন হয়ে উঠেন।৫

ঠিক এই চিঠিটির ভাব অবলম্বন করে ২৬ আষাঢ় ১৩১৭ রবীন্দ্রনাথ লিখছেন গীতাঞ্জলির ১১৫ সংখ্যক কবিতাটি। কবিতাটির শেষাংশটি এইসূত্রে উদ্ধৃত করি :

বন্ধু হয়ে, পিতা হয়ে, জননী হয়ে,

আপনি তুমি ছোটো হয়ে এসো হৃদয়ে।

আমিও কি আপন হাতে

করব ছোটো বিশ্বনাথে—

জানাব আর জানব তোমায়

ক্ষুদ্র পরিচয়ে?

গীতাঞ্জলির বাকি কবিতাগুলোতে, লক্ষণীয়, পিতা সম্বোধন আর একবারও আসেনি। ‘বন্ধু’ ১২২ সংখ্যক কবিতায় এলেও ঈশ্বর সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়নি। মায়ের প্রসঙ্গ আছে ১২৭ এবং ১৩১ সংখ্যক কবিতায়।

গীতাঞ্জলিতে রবীন্দ্রনাথ যে ‘তুমি’র কাছে নিজেকে সমর্পণ করেছেন, যে তিনি ঈশ্বরই— সেটার একটা সহজ প্রমাণ, চরণ শব্দটি কত বিচিত্র মাত্রায় গীতাঞ্জলিতে পুনরাবৃত্ত।৬ এই অনুষঙ্গে ৩৩ সংখ্যক কবিতাটি দেখা যেতে পারে।

আবার এরা ঘিরেছে মোর মন।

আবার চোখে নামে যে আবরণ।

আবার এ যে নানা কথাই জমে,

চিত্ত আমার নানা দিকেই ভ্রমে,

দাহ আবার বেড়ে ওঠে ক্রমে,

আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ।

কবিতার এই অংশটি বিশুদ্ধ ব্রহ্মসংগীতের মতোই। বিশেষত, শ্রীচরণের প্রসঙ্গটিতে পিতৃসত্তার স্পষ্ট উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু কবিতাটির দ্বিতীয়ার্ধটি অনুধাবন করলেই পার্থক্যটি ধরা পড়বে।

তব নীরব বাণী হৃদয়তলে

ডোবে না যেন লোকের কোলাহলে।

সবার মাঝে আমার সাথে থাকো,

আমায় সদা তোমার মাঝে ঢাকো,

নিয়ত মোর চেতনা-’পরে রাখে

আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবন।

অর্থাৎ যে শ্রীচরণ হারানোর জন্য ক্ষোভ— সেই শ্রীচরণ ছড়িয়ে আছে আলোকে-ভরা উদার ত্রিভুবনের মধ্যেই। প্রকৃতির সঙ্গে বিযুক্তির কারণেই শ্রীচরণ হারানোর দশা। তথাকথিত ‘ভক্তি’র কথা এটা নয়। কিন্তু গীতাঞ্জলিতে এমন কথাও তো রবীন্দ্রনাথ বলেন—

চাই গো আমি তোমারে চাই,

তোমায় আমি চাই—

এই কথাটি সদাই মনে

বলতে যেন পাই।

আর যা-কিছু বাসনাতে

ঘুরে বেড়াই দিনে রাতে

মিথ্যা সে-সব মিথ্যা, ওগো,

তোমায় আমি চাই। ৮৮

এমন কথা কেউ বলতেই পারেন, প্রকৃতির মধ্যে, মানুষের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসলে তাঁকেই খুঁজেছেন— কিন্তু তবু এ-কবিতা পড়লে তো মনে হয় প্রকৃতি ও মানুষের প্রতি তাঁর বাসনাও মিথ্যার অ›তর্গত। ১৪৫ সংখ্যক কবিতাটিও একই সঙ্গে দেখা যেতে পারে :

জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই—

ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।…

জানি হে তুমি মম জীবনে শ্রেয়তম,

এমন ধন আর নাহি যে তোমা-সম,

তবু যা ভাঙাচোরা ঘরেতে আছে পোরা

ফেলিয়া দিতে পারি না যে।…

এতই আছে বাকি, জমেছে এত ফাঁকি—

কত যে বিফলতা, কত যে ঢাকাঢাকি—

আমার ভালো তাই চাহিতে যবে যাই

ভয় যে আসে মনোমাঝে।

কোথাও রবীন্দ্রনাথের ভাবনার মধ্যে একটি সুনিশ্চিত স্ববিরোধ কি এখানে ধরা পড়ে না? কাকে তিনি মিথ্যা বাসনা বা ফাঁকি বলছেন? তিনি তো বৈরাগ্যসাধনকে মুক্তির পথ হিসেবে অস্বীকার করেছিলেন নৈবেদ্যতেই। যে অসংখ্য বন্ধনের মধ্যে তিনি মহানন্দময় মুক্তি আস্বাদনের অভিলাসী, তার সঙ্গে এই সমস্ত উচ্চারণের খুব স্পষ্ট একটা বিরোধ আছে। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, গীতাঞ্জলিতেই তো তিনি বারবার তাঁকে চিনে নিতে চেয়েছেন ‘সবার পিছে সবার নীচে,/ সব-হারাদের মাঝে’।

একথা ঠিক যে ‘বাসনা’ বস্তুটিকে রবীন্দ্রনাথ পরিহার করতে চাইছেন তীব্রভাবে গীতাঞ্জলিতে— ঈশ্বরেতর যে-কোনো বাসনাই তাঁর কাছে মিথ্যা। লক্ষ করব, যে দুটি গানের উল্লেখ আমরা করেছি, দুটিরই প্রথম চরণে এসেছে ‘চাই’ শব্দটি : ‘চাই গো আমি তোমারে চাই’, ‘জড়ায়ে আছে বাধা, ছাড়ায়ে যেতে চাই’। ১০৫ সংখ্যক কবিতায় বলেছেন:

বাসনা মোর যারেই পরশ

করে সে

আলোটি তার নিবিয়ে

ফেলে নিমেষে।

একবার তাঁকে পিতা বলে বরণ করা, আবার তাঁকে বন্ধু বলে না আদর করার জন্য আক্ষেপ, সখা বলে গ্রহণ করেও তাঁকে নিজের থেকে দূরবর্তী বলে স্বীকার করা, প্রকৃতির মধ্যে তাঁকে পাওয়া, অথচ তাঁর বাসনা ছাড়া আর সব বাসনাকে মিথ্যা বলে চিহ্নিত করা— সমস্তটার মধ্যেই একটা নিরন্তর স্ববিরোধিতার সংকটে রবীন্দ্রনাথ বিপর্যস্ত।

৩

আমরা লক্ষ করব, গীতাঞ্জলিতে একাধিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর এবং মধ্যবর্তী ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রসঙ্গ এনেছেন। ৮০ এবং ৮১ সংখ্যক কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ‘দেবতাসেবায়’ ‘সহায়’ হতে চাওয়া মানুষের কথা বলেছেন, যারা শেষপর্যন্ত ‘মলিন হাতে পূজার বলি/ হরণ করে’। ‘পথ অবরোধ’কারী সেই ‘ছদ্মবেশী-দলে’ কবি চিনে নিয়েছেন। কিন্তু মধ্যবর্তীর ধারণা কি শুধু ধর্ম-ব্যবসায়ীতেই সীমাবদ্ধ?

গীতাঞ্জলির দুটি কবিতার কথা আমরা এই সূত্রে উল্লেখ করব— ৫০ ও ৮৩।

৫০ সংখ্যক কবিতাটি এক ভক্ত বা পূজারির কথা আছে, যিনি ঈশ্বর নন, অথচ কবি স্বয়ংও নন।

নিভৃত প্রাণের দেবতা

যেখানে জাগেন একা,

ভক্ত, সেথায় খোলো দ্বার—

আজ লব তাঁর দেখা।…

তব জীবনের আলোতে

জীবনপ্রদীপ জ্বালি

হে পূজারি, আজ নিভৃতে

সাজাব আমার থালি।

যে-পূজারির কথা বলা হচ্ছে, তিনি দেবতা এবং আমার মধ্যে মধ্যস্থতাকারী— কিন্তু কোনো ছদ্মবেশী মধ্যস্থতাকারী নন। তিনিই কি জীবনদেবতা, যিনি বিশ্বদেবতার সঙ্গে আমাকে অন্বিত করেন? গীতাঞ্জলিতে জীবনদেবতার উল্লেখ কম— বিশ্বদেবতার কথাই বেশি। কিন্তু এ কবিতাটি সুনিশ্চিত ব্যতিক্রম।

৮৩ সংখ্যক কবিতা শুরু হচ্ছে এই বলে :

কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি

যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,

ত্রিভুবনে জানবে না কেউ আমরা তীর্থগামী

কোথায় যেতেছি কোন্ দেশে সে কোন্ দেশে।

গীতাঞ্জলিতে ‘তুমি’ সাধারণভাবে ঈশ্বর। কিন্তু ঈশ্বরের সঙ্গে ভেসে তীর্থগামী হওয়ার কথা থাকতে পারে না। প্রসঙ্গত স্মরণীয়, কথা থাকলেও এখনো সেই কথা রক্ষিত হয়নি। কখন তুমি আসবে ঘাটের ’পরে/ বাঁধনটুকু কেটে দেবার তরে— সে জন্য আমি অপেক্ষমান। তারপরে, ‘অস্তরবির শেষ আলোটির মতো/ তরী নিশীথ-মাঝে যাবে নিরুদ্দেশে’। কবিতাটিতে রয়েছে একটি আশ্চর্য স্ববিরোধ। তুমি আমায় নিয়ে তীর্থগামী হবে— ভাবনাটির সঙ্গে যখন যক্ত হয় নিরুদ্দেশে যাবার প্রকল্প— তখন বোঝা যায়, তীর্থটি সুনির্দিষ্ট নয়। তীর্থগামী হওয়ার কল্পনার সঙ্গে ঈশ্বর-অভিমুখী যাত্রার ইঙ্গিত আছে, কিন্তু নিরুদ্দেশ যাত্রার কল্পনা? ‘এখানেও তুমি জীবনদেবতা’!

৪

গীতাঞ্জলি রচনার সমকালে নিজের মতো করে একজন ঈশ্বরকে গড়ে তুলবার কথা রবীন্দ্রনাথ কেবল নিজেকেই বোঝাচ্ছেন, এমন নয়। সমকালীন চিঠিপত্রে লক্ষ করা যাবে যে, রবীন্দ্রনাথ অন্যকেও এই ঈশ্বরের ধারণায় উদ্বুদ্ধ করবার চেষ্টা করছেন।

নির্ঝরিণী সরকারকে ৩০ মে ১৯০৮ তারিখে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ বলছেন :

সর্ব্বদাই ঈশ্বরের দিকে মনকে ফিরিয়ে রাখা, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, এবং সমস্ত কর্ত্তব্যকে তাঁর কাজ মনে করে ধৈর্যের সঙ্গে আনন্দের সঙ্গে সম্পন্ন করে যাওয়া এ ছাড়া সংসারে শাস্তির আর কি উপায় আছে আমি ত তা জানি নে। কোনো কোনো লোক, ঈশ্বরকে ক্ষণে ক্ষণে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্য এক একটি মন্ত্রকে আশ্রয় করে থাকেন— রামমোহন রায় সমস্ত চিত্তক্ষোভ থেকে নিজেকে উত্তীর্ণ করবার জন্য গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করেছিলেন— যখনি তাঁর মন কোনো কারণে চঞ্চল হত তখনি তিনি ঐ মন্ত্র মনে মনে স্মরণ করতেন এবং ক্ষুদ্র সংসারের সমস্ত বন্ধন এড়িয়ে মুক্তিক্ষেত্রে গিয়ে উপনীত হতেন। আমিও উপনিষদের কোনো কোনো শ্লোককে এইরূপ আশ্রয়ের মত অবলম্বন করে থাকি। এই রকম একএকটি মন্ত্র তুফানের সময় হালের মত কাজ করে।৭

মন্ত্র সম্পর্কে এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ নানা সময়ে এই ধরনের ম›তব্য প্রকাশ করেছেন। ১৮ পৌষ ১৩১৭ তারিখে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে লিখছেন :

আমি উপাসনাকালে এবং অন্য সময়েও ‘পিতা নোহসি’ এবং ‘অসতো মা’ এই দুই মন্ত্র বারম্বার উচ্চারণ করিতে থাকি— করিতে করিতে যে পর্যন্ত আমার মন এই দুটি মন্ত্র সম্বন্ধে সজ্ঞান হইয়া না উঠে ততক্ষণ ছাড়ি না। ‘শান্তং শিবমদ্বৈতম্’ এ মন্ত্রও অনেক সময় আমার বিশেষ উপকারে আসিয়াছে— কোনো সাংসারিক কারণে মন ক্ষুব্ধ হইলে বা কোনোপ্রকার ক্ষতি বা অনিষ্টের আশঙ্কায় মন উদ্বিগ্ন হইলে শান্তং শিবমদ্বৈতম্ মন্ত্র জপ করিয়া একটি গভীর শান্তি ও মঙ্গলের মধ্যে মন প্রবেশ করে। কখনো কখনো গায়ত্রী মন্ত্রও ধ্যান করিয়া থাকি।৮

লক্ষ করব, বারবার রবীন্দ্রনাথ বেদ ও উপনিষদের মন্ত্রের উল্লেখ করছেন। কিন্তু পাশাপাশি একথাও স্মরণীয়, যে রবীন্দ্রনাথ কোনো শাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে ঈশ্বরকে খুঁজছেন না এই পর্বে। বরং, নিজে যেমন নিজের মতো করে ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করছেন, অন্যকেও পরামর্শ দিচ্ছেন সেইভাবেই। নির্ঝরিণী সরকারকেই ১৫ আশ্বিন ১৩১৬ তারিখে লিখছেন :

মা তুমি মনকে খুব নম্র করিয়া প্রতিদিন তাঁর শরণাপন্ন হও। নিজেকে না ভুলিতে পারিলে যথার্থভাবে তাঁহাকে পাওয়া যায় না। প্রতিদিনই তাঁহার আত্মনিবেদন করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে অহঙ্কারের বন্ধন নিশ্চয়ই শিথিল হইয়া আসিতে থাকিবে। হৃদয় যখন নিরহঙ্কার হয় তখনই ক্রোধ প্রভৃতি রিপু আশ্রয় না পাইয়া বিদায় লইতে থাকে। নিজেকে সংসারে সকলের চেয়ে নীচে রাখ সুখ পাইবে— সেই তোমার দীনতার আসনে ভগবান তোমাকে সঙ্গ দিবেন। এ সকল উপদেশ মুখে বলা সহজ— কাজে অত্যন্ত শক্ত। আমার মনে অহঙ্কার কতদিকে কত মোটা ও সূক্ষ্ম শিকড় বিস্তার করিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই— সেইজন্যই কথায় কথায় কত অসহিষ্ণু হই— ভিতরে ভিতরে কত রাগ করি কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রতিদিন আমি এই প্রার্থনা করিতেছি তিনি আমাকে এই সকল বন্ধন হইতে নিষ্কৃতি দিন। প্রার্থনায় ফল লাভ হাতে হাতে হয় না— কিন্তু মনে আমার নিশ্চয় বিশ্বাস আছে প্রার্থনা কখনই ব্যর্থ হইবে না। তুমিও হতাশ হইয়ো না— নিশ্চয় জানিয়ো যদি প্রত্যহ তুমি তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াও ক্রমে তোমার মন নরম এবং বন্ধন আলগা হইবেই ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ঈশ্বরকে মন দিতে দিতে ঈশ্বর তোমার অন্তরের সামগ্রী হইয়া উঠিবেন ইহা নিশ্চয় জানিবে।৯

এই চিঠি লেখার ঠিক চার দিন পরে, ১৯ আশ্বিন ১৩১৬ তারিখে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির যে-গানটি লিখেছিলেন, তাতে এই ভাবনার স্পষ্ট প্রতিফলন আছে :

এই মলিন বস্ত্র ছাড়তে

হবে গো এইবার—

আমার এই মলিন অহংকার। (৪১)

শুধু এই কবিতাতেই নয়, গীতাঞ্জলির বহু কবিতায় অহংকার ত্যাগ করবার কথা আছে। গীতাঞ্জলির প্রথম কবিতাটিই এইসূত্রে স্মরণীয় :

আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার

চরণধুলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে।

আমরা মনে করতে পারি ২৯ সংখ্যক কবিতাটির কথা, যাতে তিনি বলছেন :

ছাড়িতে পারি নি অহংকারে,

ঘুরে মরি শিরে বহিয়া তারে,

ছাড়িতে পারিলে বাঁচি যে হায়—

তুমি জানো মন তোমারে চায়।

এতদত্ত্বেও, ঈশ্বর কতটা অন্তরের সামগ্রী হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের? বারবার সংস্কৃত মন্ত্রের উচ্চারণ ও নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের কাছে নিজেকে, নিজের অহংকারকে নিবেদনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অভ্যাসের ধর্মের পথকেই স্বীকার করেছেন এই পর্বে— তাঁর ব্যক্তিগত ধর্ম এবং অভ্যাসের ধর্মের মধ্যে সংঘাত বেঁধেছে অনবরত— সেই জন্যই তো এই নিরন্তর আত্মখণ্ডন। আর সত্যি সত্যি কতটা অহংকার রবীন্দ্রনাথ ত্যাগ করতে পেরেছিলেন? গীতাঞ্জলির ১২১ সংখ্যক কবিতায় কবির যে অহংকার সেটা একটু লক্ষ করি :

তাই তোমার আনন্দ আমার ’পর

তুমি তাই এসেছ নীচে—

আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,

তোমার প্রেম হত যে মিছে।

এখানে বলা যেতেই পারে, এটা কবির ব্যক্তিগত অহংকার নয়, ‘অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে’। এই যুক্তিতে যদি কালানৌচিত্যের আশঙ্কা থাকে, তবে নৈবেদ্যের ১৩ সংখ্যক কবিতাটি দিয়েও রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সমর্থন খোঁজা যেতে পারে :

সকল গর্ব দূর করি দিব,

তোমার গর্ব ছাড়িব না।

কিন্তু যে-গীতাঞ্জলিতে বারবার এত গর্ব, অহংকার ছাড়বার কথা, সেই গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে কি রবীন্দ্রনাথ একেবারেই নিরহংকার ছিলেন? অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ১৬ আগস্ট ১৯১২ তারিখে নিজের কবিতার রোটেনস্টাইনকৃত প্রশংসা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

এই প্রশংসা আমার খুব ভালো লাগে— আমার মনে একটা কৃতজ্ঞতার রস উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে যখন স্মরণ করি আমার সমস্ত জীবনের কাজকে বিধাতা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন, তাকে নিষ্ফল হতে দেননি এবং তাকে সগর্ব্বে পিতার অভিমানে বিশ্বের কাছে ধরে দেবার জন্যে আমাকে নানা বাধার ভিতর দিয়ে এখানে এনে উপস্থিত করেছেন।১০

‘বিধাতা’ বা ‘পিতার অভিমান’ জাতীয় শব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও মূল কথাটা কি এই নয়, যে ‘এই প্রশংসা আমার খুব ভালো লাগে’? গীতাঞ্জলি নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে বোলপুরে রবীন্দ্রনাথের সম্বর্ধনার উত্তরে যে প্রতিক্রিয়া রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করেছিলেন, তাতে ‘মলিন অহংকার’ কতটা তিনি ছাড়তে পেরেছিলেন? এবং এই সময়ে সমস্ত বাংলা পত্রপত্রিকায় লেখা বন্ধ করে দেওয়ার ঘটনাটিকেও নিশ্চয়ই খুব নিরহংকার মনোভাব বলে চিহ্নিত করা যাবে না! ‘ঈশ্বরকে মন দিতে দিতে’ও তাহলে ঈশ্বর রবীন্দ্রনাথের ‘অন্তরের সামগ্রী’ হয়ে ওঠেননি! আর ঈশ্বরকে পাবার যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা গীতাঞ্জলিতে রয়েছে, সেই আকাঙ্ক্ষা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কী ভাববেন তার অল্প পরে? অ্যান্ডরুজকে ১৯১৪ সালে একটি চিঠিতে তিনি লিখবেন :

Greed is sure to frustrate itself, even the greed after God. ১১

৫

দীর্ঘকাল পরে রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলির এই পর্বটি সম্পর্কে বলেছিলেন :

এক সময়ে বসে বসে প্রাচীন মন্ত্রগুলো নিয়ে ওই আত্মবিলয়ের ভাবেই ধ্যান করেছিলুম। পালাবার ইচ্ছা করেছি, শান্তি পাই নি তা নয়। বিক্ষোভের থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। এভাবে দুঃখের সময় সান্ত্বনা পেয়েছি। প্রলোভনের হাত থেকে এমনিভাবে উদ্ধার পেয়েছি। আবার এমন একদিন এল যেদিন সমস্তকে স্বীকার করলুম, সবকে গ্রহণ করলুম। দেখলুম, মানবনাট্যমঞ্চের মাঝখানে যে লীলা তার অংশের অংশ আমি। সব জড়িয়ে দেখলুম সকলকে। এই-যে দেখা এ’কে ছোটো বলব না। এও সত্য। জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখলেই দুঃখ, মিলিয়ে দেখলেই মুক্তি।

গীতাঞ্জলির সমকালে উপনিষদের মন্ত্রের মধ্যে আশ্রয় খুঁজে নেওয়ার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এই সূত্রে স্মরণীয়, গীতাঞ্জলির পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ নিজে সংস্কৃত মন্ত্র অনুবাদ করছেন। ‘তুমি আমাদের পিতা’র মতো গান লেখা হচ্ছে এই সময়ে। রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত ৪৭৮ সংখ্যক পাণ্ডুলিপিতে আমরা গীতাঞ্জলির গানের পাশাপাশি অনেকগুলো সংস্কৃত মন্ত্রের অনুবাদ দেখতে পাই।

প্রধানত বেদ এবং উপনিষদের অনুবাদই এই পাণ্ডুলিপিতে স্থান পেয়েছে। পরবর্তীকালে রূপান্তর নামে সংকলিত রবীন্দ্রনাথের অনুবাদের মধ্যে এই কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে। ১০ ভাদ্র ১৩১৬ তারিখে রচিত ‘জানি জানি কোন আদিকাল হতে’ এই পাণ্ডুলিপির প্রথম কবিতা। প্রত্যেক পাতায় একটি করে কবিতা লেখা হয়েছে ২৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত। পাণ্ডুলিপির ২৬ সংখ্যক পাতায় রচিত কবিতা হলো ‘আলোয় আলোকময় ক’রে হে’। ২৭ পৃষ্ঠা থেকে ৩৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত রয়েছে নানা শ্লোকের অনুবাদ। মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলো উদ্ধৃত হয়নি— কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলো রয়েছে। ক্রমানুসারে কবিতাগুলো হল : ‘তুমি আমাদের পিতা’, ‘যিনি অগ্নিতে যিনি জলে’, ‘যাঁ হতে বাহিরে ছড়ায়ে পড়িছে’, ‘সত্যরূপেতে আছেন সকল ঠাঁই’, ‘আপনারে দেন যিনি’, ‘যদি ঝড়ের মেঘের মত আমি ধাই’, ‘হে বরুণ দেব’, ‘ওহে মহারাজ দূর করে দাও’, ‘সকল ঈশের পরমেশ্বর’, ‘শুভ্র কায়াহীন নির্ব্বিকার’, ‘অন্তরীক্ষ আমাদের হউক অভয়’। পাণ্ডুলিপির ৩৮ থেকে ৪০ পাতা পর্যন্ত রয়েছে তারিখবিহীন কবিতা ‘আকাশতলে উঠল ফুটে’ (গীতাঞ্জলি ৪৮)। ‘আকাশতলে উঠল ফুটে’ কবিতাটি কোনো মন্ত্রের অনুবাদ নয়— তাই রূপান্তর-এ নয়, গীতাঞ্জলিতেই তার ঠাঁই হয়েছে। কিন্তু কবিতাটির মধ্যে যে বারবার পিতার আশীর্বাদের কথা আছে, তার সঙ্গে এই পর্বের প্রথম অনুবাদ— ‘তুমি আমাদের পিতা’র সুরটি মিলিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এই পর্বের রচনায় যে অনবরত এক আত্মপ্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ধ্বনিত হচ্ছে, তার কারণ কি এই যে, তথাকথিত অধ্যাত্ম ব্যাপারটি কবির অন্তরতর সত্য হয়ে ওঠেনি? গীতাঞ্জলির কোনো কোনো কবিতায় জীবনদেবতার কথা নিশ্চয়ই ক্ষীণভাবে এসেছে— যেমন ‘আমার খেলা যখন ছিল তোমার সনে’, ‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’ বা ‘কথা ছিল এক-তরীতে কেবল তুমি আমি’র মতো কবিতা এই সূত্রে স্মরণীয়। কিন্তু সাধারণভাবে জীবনদেবতার সঙ্গে জীবনকে পৃথক করে দেখাটাই গীতাঞ্জলির সংকট— পালাবার জন্যই গীতাঞ্জলির দেবতার শরণ নেওয়া। প্রেমের কবিতা এই পর্বে আশ্চর্যভাবে কম— প্রকৃতির কবিতাতেও প্রেমের অনুষঙ্গ অপেক্ষাকৃতভাবে কম। গীতাঞ্জলির ঈশ্বরকে রবীন্দ্রনাথ সত্য বলেই স্বীকার করেছেন, তাকে ছোটোও করতে চাননি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে গীতাঞ্জলি-পরবর্তীপর্বে এই ঈশ্বরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন— এবং আর একবারও পিছনে ফিরে তাকালেন না, তার মধ্যেই স্পষ্ট, এই ঈশ্বর রবীন্দ্রজীবনে অভাবসঞ্জাত, স্বভাবসঞ্জাত নয়।

উল্লেখপঞ্জি

১. বুদ্ধদেব বসু, কবি রবীন্দ্রনাথ, ভারবি, ১৯৬৬, পৃ. ৮২

২. নৈবেদ্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

নৈবেদ্যকে আমি আমার অন্যান্য বইয়ের মত দেখি না। লোকে যদি বলে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না বা ভাল হয় নাই তবে তাহাতে আমার হৃদয় স্পর্শ করে না। নৈবেদ্য যাঁহাকে দিয়াছি তিনি যদি উহাকে সার্থক করেন তবে করিবেন— আমি উহা হইতে লোকস্তুতি বা লোকনিন্দার কোন দাবীই রাখি না। চিঠিপত্র ৬, বিশ্বভারতী, ১৯৯৩, পৃ. ৩৬

৩. চিঠিপত্র ৬, পৃ. ৩৫-৩৬

৪. রানী চন্দ, গুরুদেব, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, ১৩৬৯, পৃ. ১৫৮

৫. চিঠিপত্র ৭, বিশ্বভারতী, ১৩৯৯, পৃ. ৩০-৩১

৬. আমরা বিচ্ছিন্নভাবে শুধু প্রথম পঞ্চাশটি গান যদি লক্ষ করি, তাহলে তার মধ্যেই পাব অন্তত পনেরোবার চরণের প্রসঙ্গ :

১. আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার

চরণধুলার তলে। ১

২. চরণপদ্মে মম চিত নিঃস্পন্দিত করো হে, ৫

৩. চন্দ্রসূর্য পায়ের কাছে

মালা হয়ে জড়িয়ে আছে, ১০

৪. জননী, তোমার করুণ চরণখানি

হেরিনু আজি এ অরুণকিরণরূপে। ১৪

৫. আজি শ্রাবণঘন-গহন-মোহে

গোপন তব চরণ ফেলে

নিশার মতো নীরব ওহে

সবার দিঠি এড়ায়ে এলে। ১৮

৬. অরুণকিরণে চরণ বাড়ালে

ললাটে রাখিলে শুভ পরশন। ২১

৭. জানি আমার কঠিন হৃদয়

চরণ রাখার যোগ্য সে নয়— ২৩

৮. আমার হৃদয় আজ ছুঁয়েছে

তোমারি চরণ। ৩০

৯. দাহ আমার বেড়ে ওঠে ক্রমে,

আবার এ যে হারাই শ্রীচরণ। ৩৩

১০. কত কালের সকাল-সাঁঝে

তোমার চরণধ্বনি বাজে, ৩৪

১১. দুয়ার আমার ভেঙে শেষে

দাঁড়ালে যেই আপনি এসে

নয়নজলে ভেসে হৃদয়

চরণ-তলে লুটল রে। ৩৭

১২. আমি দেখি নাই তার মুখ, আমি

শুনি নাই তার বাণী—

কেবল শুনি ক্ষণে ক্ষণে তাহার

পায়ের ধ্বনিখানি। ৩৯

১৩. আসনতলের মাটির ’পরে লুটিয়ে রব,

তোমার চরণ-ধুলায় ধুলায় ধূসর হব। ৪৬

১৪. চিরদিনের সুরটি বেঁধে

শেষ গানে তার কান্না কেঁদে

নীরব যিনি তাঁহার পায়ে

নীরব বীণা দিব ধরি। ৪৭

১৫. চিঠিপত্র ৭, পৃ. ১৩৮

১৬. ঐ, পৃ. ১৮৭

১৭. ঐ, পৃ. ১৪৮-৪৯

১৮. ভক্ত ও কবি : অজিতকুমার চক্রবর্তী— রবীন্দ্রনাথ পত্রবিনিময়, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৪১৩, পৃ. ১০৩

১৯. Letters to a Friend, George Allen & Urwin Ltd, London, 1928, p. 43

কৃতজ্ঞতা

‘নিভৃত প্রাণের দেবতা’ এবং ‘কথা ছিল এক তরীতে কেবল তুমি আমি’— এই দুটি কবিতা সম্পর্কে জীবনদেবতার ধারণার মূল ভাবনাটা আমি পেয়েছি অধ্যাপক তপোব্রত ঘোষের সঙ্গে আলোচনাসূত্রে। এছাড়াও আরও অনেক কথাই তাঁর সঙ্গে আলোচনার ফলে গড়ে উঠেছে। তবে এই দুটি কবিতার ব্যাখ্যায় আমি সম্পূর্ণত তাঁর প্রতিপাদ্যটিকে আত্মসাৎ করেছি।