বাংলা সাহিত্যের প্রাক এবং মধ্যযুগ মানেই ছিল পুঁথি। আধুনিক সাহিত্যের পূর্বেকার গোটা সাহিত্যভাণ্ডার পুঁথিসাহিত্য হলেও বর্তমানে এর প্রতি এক ধরনের অবহেলা-অবজ্ঞা বেদনাদায়ক। বর্তমানে খুব ক্ষীণ ধারায় এর চর্চা দেখা যায়। জাতিভেদে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক নিজস্বতা এবং স্বকীয়তা রয়েছে। বাঙালিরও নিজস্ব একটি সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিদ্যমান। যা নিয়ে বাঙালি গর্ব করতে পারে। সময়কালের বিচারে বাংলা সাহিত্যকে বিচার করলে এর সীমাবদ্ধতা দাঁড়িয়ে যাবে। তবে চর্যাপদের আবিষ্কারে একথা প্রমাণিত হয় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সাথে পুঁথি ওতোপ্রোতভাবে জড়িত, যার ইতিহাস বহু প্রাচীন।

যুগের বিচারে বাংলা সাহিত্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাচীন যুগ, মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ। লিখিতভাবে সাহিত্য রচনার বহুপূর্ব হতে মুখে মুখে মানুষ সাহিত্য রচনা করে আসছে। প্রাচীনকালে সাহিত্য বলতে মূলত অন্তমিল সহযোগে পদ্য সাহিত্যকেই বোঝাতো। খ্রিষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ সময়টাকে বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অনেক গবেষকদের মতে, ওই সময় বাংলা ভাষার আঁতুড় সময়। সেই সময় এই আঁতুড় ঘরের ভাষাকে তথাকথিত নিম্নশ্রেণির লোকজনের ভাষা হিসেবেও চিহ্নিত করা হতো। কারণ তখন উঁচু শ্রেণির (ধনাঢ্য ব্যক্তি) মানুষ সাধারণত সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করতেন। এই তথাকথিত নিচু শ্রেণির লোকজন তাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পার্বণে মুখে মুখে বিভিন্ন ছড়া বলতেন। যা সুরে সুরে এবং অন্তমিলে একটি লোক কাহিনির আকার ধারণ করতো। এবং সম্ভবত এই অন্তমিল সম্পন্ন পাঠই পরবর্তিতে পুঁথি হিসেবে পরিচিতি পায়।

পণ্ডিত ব্যক্তিরা লিখিতভাবে বাংলা ভাষার সাহিত্যের ক্ষেত্রে চর্যাপদকেই স্বীকৃতি দিয়েছেন। তালপত্রে লিখিত এই চর্যাপদ মূলত পুঁথি আকারেই লিখিত। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আবিষ্কার চর্যাপদ পুঁথি হিসেবেই স্বীকৃতি পায়। এবং বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে লিখিত আকারে আবিষ্কৃত প্রথম পুঁথি। সুতরাং, একথা নিঃসন্দেহে ধরে নেয়া যায় যে, লিখিত আকারে পুঁথির আত্মপ্রকাশ হওয়ার বহুপূর্ব থেকেই তা মানুষের মুখে মুখে রচিত হতো। অর্থাৎ বাংলা পুঁথির চলন অনেক প্রাচীনকালে মানুষের মুখে মুখে। এরপর বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে ঘটে যায় বিপ্লব। এই সময়কালে অসংখ্য কাহিনিকাব্য, গীতিকবিতা, মঙ্গলকাব্য, প্রণয়কাব্য, চরিতকাব্য, বৈষ্ণব পদাবলি, বাউল কবিতা, শাক্ত পদাবলী রচিত হয়। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এ সকল রচনা ছিল পদ্য আকারে এবং চরণে। সকল রচনা পরে বাংলা সাহিত্যে শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে আলোর পাদপ্রদীপে আসে। এসমস্ত রচনাই ছিল প্রাচীন পুঁথির খোলসে। অর্থাৎ আজকের এই আধুনিক সাহিত্যের রমরমা অবস্থার পূর্বপুরুষ পুঁথিই ছিল বাংলা সাহিত্যের অ, আ, ক, খ। সুতরাং, পুঁথিই বাংলা সাহিত্যের হাঁটা শুরুর প্রথম কদম।

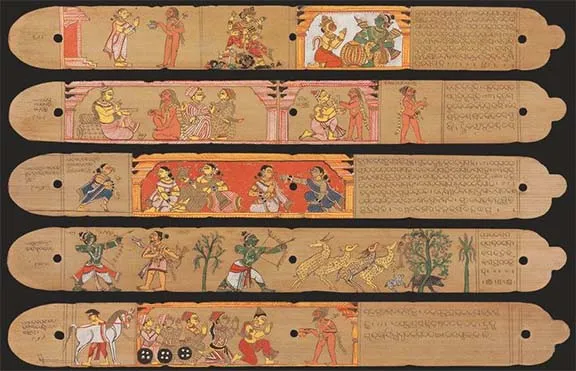

প্রশ্ন আসতে পারে পুঁথি শব্দটি কিভাবে এলো। পুঁথি শব্দটি এসেছে সংস্কৃত ‘পুস্তক’ থেকে। তবে প্রাকৃত ‘পুথিয়া’ হিন্দি ‘পোথি’ অসমীয়া ‘পুথি’ ফরাসি ‘পুস্তিন’ যা থেকে বাংলায় পুঁথি শব্দের প্রচলন। অর্থাৎ সংস্কৃত মূল শব্দ পুস্তিকা থেকেই পুঁথি শব্দটির আত্মপ্রকাশ। পুস্তিকা বা পুস্তক মূলত সে সময় বিভিন্ন জিনিসের উপর হাতে লেখা হতো। প্রাচীনকালে যখন ছাপাখানা ছিল না তখনও পুঁথির প্রচলন ছিল। প্রাচীন হাতে লেখা পুঁথিগুলো সাধারণত ভূর্জ ছাল, কাপড়ের পট, তালপাতায় লেখা হতো। তালপাতার পুঁথিগুলোর বেশির ভাগই ছিল পুঁজোর পুঁথি। মাদুলির মন্ত্রগুলো লেখা হতো ভূর্জছালে। মুসলমানদের ধর্মীয় ঐতিহ্যভিত্তিক বিভিন্ন পুঁথিও তালপাতায় লেখা হতো। তেরেট নামে তালজাতীয় এক প্রকার গাছের পাতায়ও পুঁথি লেখা হতো। মুসলিম বিচারে পুঁথি সাহিত্যকে ছয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছিল- ১. রোমান্টিক কাব্য ২. জঙ্গনামা বা যুদ্ধ কাব্য ৩. নবী আউলিয়ার জীবনী কাব্য ৪. লৌকিক পীর পাঁচালী ৫. ইসলামের ইতিহাস, ধর্ম, রীতিনীতি বিষয়ক শাস্ত্র কাব্য এবং ৬. সমকালের ঘটনাশ্রিত কাব্য। মধ্যযুগ থেকে আধুনিক সাহিত্যের প্রথমদিকেও পুঁথি খুবই জনপ্রিয় ছিল। এমনকি নবী-আউলিয়ার জীবনীমূলক পুঁথির কারণে মুসলিম সম্প্রদায় পুঁথি পাঠকে প্রার্থনা জ্ঞান করতো।

পুঁথিকে যদি প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য হিসেবে ধরে নেয়া হয় তাহলে একথা মেনে নিতে হবে যে, পুঁথির মূল লেখক ছিলেন বৌদ্ধ যাজকগণ। চর্যাগীতির আবিষ্কার সেই কথাই প্রমাণ করে। বলা হচ্ছে পুঁথির বয়স হাজার বছরের বেশি। একটা সময় ছিল যখন কোনোপ্রকার লেখার সরঞ্জাম ছিল না, তখন থেকে মুখে মুখে পুঁথি রচনা হতো। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, প্রাচীনকালে যখন ছাপাখানা ছিল না তখন এক ধরনের কলমকে বারবার কালিতে চুবিয়ে তালপাতার এবং ভোজ পাতার উপরেই পুঁথি রচনা হয়েছে। রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে এখনো প্রাচীন তাল পাতার লিখিত পুঁথি “অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা” সংরক্ষিত আছে। এই পুঁথিটি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লেখা এবং তারা এ পুঁথিটিকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে দেখে। এই পুঁথির নামই বলে দিচ্ছে যে এতে কি লেখা হয়েছে। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা অর্থাৎ পরিপূর্ণ জ্ঞানের আট হাজার পংক্তি। বর্ধমান বিশ^বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগেও প্রায় তিনশত পুঁথি সংগ্রহে রয়েছে এবং তারা বাংলা বিভাগে “বাংলা পুঁথিশাল” গঠন করেছে। বিশেষজ্ঞের স্বীকৃতি অনুসারে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন যুগের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ। চর্যাপদ মূলত বৌদ্ধদের দ্বারাই রচিত এবং এই রচনা ছিল পুঁথি আকারেই। শ্লোক আকারেও রয়েছে বাংলার সাহিত্যের প্রাচীন অসংখ্য পদ্য রচনাবলি যা সমস্তই ছিল পুঁথির আদলে যা পূর্বেই আলোচনা হয়েছে। সুতরাং, নির্দ্বিধায় একথা কী বলা যায় না যে, পুঁথিই বাংলা সাহিত্যের দিকপাল।

অন্যভাবেও বলা যায় যে, বাংলা সাহিত্যের সুতিকাগৃহই হলো পুঁথি। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য হলো পুঁথি আর পুঁথি সাহিত্য আমাদের ঐতিহ্যের অংশ। এমন এক সময় ছিল যখন বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন ছিল পুঁথি পাঠ। সন্ধ্যার পর পাড়ায়-মহল্লায় কুপি বা লন্ঠন জালিয়ে বাড়ির উঠোনে বৃত্তাকারে বসে অনেক রাত পর্যন্ত সুর করে পুঁথি পাঠ চলতো।

ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগেই বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি হয়েছিল। তাঁর মতে, বাংলা সাহিত্যের আরম্ভ ৬৫০ খ্রিষ্টাব্দে। আর ১৭৭৮ সালে বাংলায় প্রথম ছাপাখানার ব্যবহার শুরু হয়। সুতরাং একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অতীতে পুঁথি রচনার মূল উপাদান ছিল মুখে মুখে, সুরে সুরে এবং তালপাতা আর ভোজপাতা। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং পুঁথির ইতিহাস এক সূত্রে গাঁথা। চর্যাপদের পর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনই ছিল বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো আবিষ্কার। সেখানেও আমরা পুঁথিরই আদল খুঁজে পাই।

বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তি পর্যায় পুঁথি সংগ্রহ এবং তা নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে যার অবদান কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করতে হয় তিনি আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ। তার পুঁথি সংগ্রহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আরও সমৃদ্ধ করে। তিনি তাঁর সুবিশাল পুঁথি সংগ্রহের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের হাজার বছরের ধারাবাহিকতাকে সুস্পষ্ট করে তুলেছেন। পুঁথি সাহিত্যে আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের কাজের পরিপ্রেক্ষিতেই পরে লোকগবেষক ডক্টর শামসুজ্জামান উল্লেখ করেছেন যে, তাঁর (আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদের) পুঁথি সংগ্রহ তথ্য নির্দেশ ও সম্পাদকীয় মূল্যায়ন না পেলে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডক্টর দীনেশ সেন, ড. মো. শহিদুল্লাহ, ব্যোমকেশ মুস্তাফি, ড. মো. এনামুল হক প্রমুখের অনেক উল্লেখযোগ্য কাজ হয়তো করা সম্ভব হতো না। পয়ার ত্রিপদী ছন্দে রচিত অলংকারবর্জিত পদ্যধর্মীয় সরল ভাষা এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। যা সকল কিছুই চর্যাপদের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, চর্যাপদকেই পুঁথির উৎস হিসেবে জ্ঞান করা হয়। সে ক্ষেত্রে বৌদ্ধদেরকে পুঁথীর অগ্রগামী হিসেবে ধরে নেয়া যায়। কিন্তু পুঁথির জনপ্রিয়তা ধর্মীয় গণ্ডির মাঝে আবদ্ধ না থেকে মুক্তভাবে বিস্তৃত হয়েছে। চর্যাপদের পরেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য ইত্যাদিও পুঁথি আকারেই সবচাইতে বেশি জনপ্রিয়। তেমনিভাবে হাফেজপুরের কবি ফকির গরীবুল্লাহকে (আনুমানিক ১৬৮০ হইতে ১৭৭০) মুসলমানদের ক্ষেত্রে পুঁথির পথিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি সাধু ভাষায় “আমির হামজা” রচনা করে পুঁথি কাব্যধারার সূত্রপাত করেন। তিনি ইউসুফ-জুলেখাও সাধু বাংলায় রচনা করেন। এছাড়াও তিনি মিশ্র ভাষারীতিতে সোনাভান, সত্য পীরের পুঁথি, জঙ্গনামা রচনা করেন যা সাধারণ মুসলিম সমাজে প্রচুর জনপ্রিয় ছিল। তিনি মিশ্র ভাষায় জৈগুনের পুঁথি (১৭৯৮) ও হাতেম তাই (১৮০৪) রচনা করেন।

বাংলা সাহিত্যের আরেক শক্তিমান কবি ছিলেন ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২ – ১৭৬০)। পুঁথি সাহিত্যের আরেক শক্তিমান কবি এবং মঙ্গলকাব্যের সর্বশেষ শক্তিমান কবি। ভারতচন্দ্র ও গরীবুল্লাহ ছিলেন একই অঞ্চল অর্থাৎ ভরসুট পরগনার অধিবাসী। এই দুজনের মাঝেই একটি বিষয় প্রচুর সামঞ্জস্য ছিল। তারা উভয়ই সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও হিন্দুস্তানি ভাষার মিশ্রণে তাদের কাব্য রচনা করেছিলেন। সেই সময় ফরাসি ও আরবির প্রভাবের কারণেই এরকমটি ছিল খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং, সেই সময় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একশ্রেণির বাঙালির কথ্যভাষাই পুঁথি সাহিত্যের ভাষার উৎস ছিল। তখনকার যুক্তিযুক্ত পরিস্থিতির কারণে একে কৃত্রিম সাহিত্য ভাষা বলাও যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ সে সময় মুঘল ও ফরাসি প্রভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, আরবি ও ফার্সির মিশ্রণ থাকার কারণে এ ভাষার বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

সাহিত্য ও জীবনাচরণে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সঙ্গে বর্তমান আধুনিক যুগের যোগাযোগের মূল সেতুবন্ধন হলো পুঁথি। এই অজানাকে জানার জন্য অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত পুঁথি সংগ্রহের আগ্রহ অনেকের মাঝেই দেখা যায়। ব্যক্তিউদ্যোগে এদেশে পুঁথি সংগ্রহে প্রথমদিকে বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিক ছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন- নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (১৭৫১ – ১৮৩০)। তিনি ১৭৭২ থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত বাংলায় অবস্থানকালে ১২টি বাংলা পুঁথি সংগ্রহ করেন। এ ছাড়াও বিদূৎসাহী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১৯২৯ সাল থেকে শুরু করে পরবর্তীতে বৃহত্তর কুমিল্লা, সিলেট ও নোয়াখালি থেকে প্রায় আট হাজার বা তার চেয়েও কিছু বেশি পুঁথি সংগ্রহ করেন। পুঁথিগুলোর মধ্যে তালপাতা ও ভোজপাতার পুঁথিও রয়েছে। এই পুঁথিগুলোর মধ্যে ছয় হাজার সংস্কৃত ভাষায় এবং দুই হাজার বাংলায় রচিত। পুঁথিগুলো বর্তমানে কুমিল্লার রাম মালা পাঠাগারে সংগৃহীত রয়েছে। রাম মালা পাঠাগার মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তাঁর মায়ের নামে নামকরণ করেছিলেন। পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, পুঁথি সংগ্রহ এবং গবেষণার দিক থেকে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ।

পুঁথি সাহিত্য প্রাচীন মধ্য এবং বর্তমান যুগের সেতুবন্ধনের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিভিন্ন সময় বাঙালির ভাষাবৈশিষ্ট্য সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি উজ্জ্বল পথ হলো পুঁথি সাহিত্য। অতি আধুনিক কালে যদিও পুঁথির তেমন একটা ব্যবহার দেখা যায় না, তথাপি সাহিত্যে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই। সাধারণ মানুষের মাঝে চর্চার অভাবে পুঁথি সাহিত্যের প্রতি জ্ঞানের অভাব দেখা দিলেও এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

সাম্প্রতিককালে পুঁথি নিয়ে বেশ চমকপ্রদ আশা জাগানিয়া কাজ এবং চর্চা শুরু হয়েছে। সম্প্রতি বাংলা ভাষার আরেক বর্ণলিপি সিলেটের নাগরী ভাষা। বর্তমানে এই ভাষায় পুঁথির গবেষক মোস্তফা সেলিম এই আশার বাতি প্রজ্জ্বলিত করেছেন। নাগরী ভাষা নিয়ে তাঁর কাজ খুবই ব্যতিক্রমী এবং গুরুত্ববহ। তিনি এক যুগের বেশি সময় ধরে সিলেটি নাগরীলিপির পুঁথি সাহিত্যের নবজাগরণের কাজ করে যাচ্ছেন। সিলেটি নাগরীলিপি বাংলা বর্ণমালার সহযোগী একটি লিপি বা লিখন পদ্ধতি। কিছু ব্যতিক্রম থাকলেও এই লিপিকে অবলম্বন করে বৃহৎবঙ্গের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিশাল পরিসরে এর ছিল চর্চা। চতুর্দশ শতাব্দীতে চালু হওয়া এই লিপিতে রচিত হয়েছে শত-শত পুঁথি। মূল বাংলালিপির সঙ্গে লড়তে লড়তে বিগত শতাব্দীর শেষভাগে নাগরীলিপি লুপ্ত হয়ে যায়। এই লিপির সাহিত্য বাংলাভাষার বর্ণময় ঐতিহ্যের এক অধ্যায়। মেধাবী লোকসংস্কৃতি গবেষক মোস্তফা সেলিম এই লিপি ও সাহিত্যের পুনরাবর্তনের উদ্দেশ্যে কাজ করে একে বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষার প্রয়াস করছেন। তাঁর সম্পাদনায় এই পর্যন্ত নাগরীলিপির ২৭টি পুঁথি প্রকাশিত হয়েছে। বইগুলো প্রকাশ করেছে দেশের স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান উৎস প্রকাশন। এছাড়াও নাগরী লিপি সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে তিনি আরও ৬টি গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত। বিগত বইমেলায় তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে নাগরীলিপিতে রচিত আদি গ্রন্থ ‘গোলাম হুসনের গান ‘ (১৭৭৪)। এই গ্রন্থে মোস্তফা সেলিম উল্লেখ করেছেন, বাংলা মরমি গানের সবচেয়ে পুরাতন সাধক হচ্ছেন এই গোলাম হুসন। তাঁর গবেষণামতে, গোলাম হুসন হচ্ছেন মরমি গানের উৎসমুখ। এই পুঁথি উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে তিনি মহামহিম হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতো একটি মাইলফলক গবেষণা জাতিকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছেন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত ‘হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা বৌদ্ধ গান ও দোহা‘ এবং মোস্তফা সেলিমের ‘গোলাম হুসনের গান’ বাংলা ভাষার দুটো লিপির আদি নমুনা হিসেবে স্বীকৃত। সুতরাং আমরা একথা বলতেই পারি যে, বাংলা সাহিত্য ও ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে পুঁথিসাহিত্যকে কোনোভাবেই এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

One Comment

এমন লেখা প্রয়োজনীয়। লেখককে ধন্যবাদ।