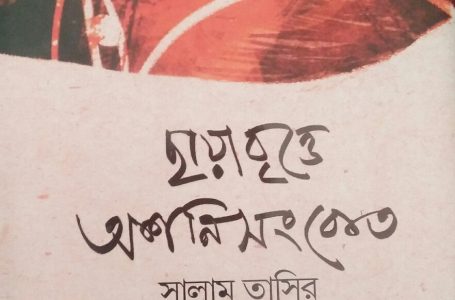

গ্রন্থ: প্রতিদিন প্রতিক্ষণ // লেখক: শংকর দাশ // প্রকাশক: লেখমালা // প্রচ্ছদ: নাসিম আহমেদ // মূল্য- ৳৩৩০/- //প্রকাশকাল: ২০১৩

‘প্রতিদিন প্রতিক্ষণ’ বইটি হাতে আসে আমার প্রিয় মানুষ কবি মাহফুজ সালামের মাধ্যমে। তিনি বইটি পড়ে মতামত দিতে বলেন। বারবার তাগিদ দেওয়াতে কলম ধরতে হলো। কবি ও লেখক শংকর দাশের ‘প্রতিদিন প্রতিক্ষণ’ বইটি পড়ার আগে তাঁর আর কোনো লেখার সাথে আমি পরিচিত ছিলাম না। এমনকি তাঁর সম্পর্কে জানতামও না। দু-চার কথা কবি মাহফুজ সালামের কাছ থেকেই জানা। তাই শংকর দাশকে জানার কিছুটা কৌতুহল আমার তৈরি হয়েছিলো। লেখার মধ্য দিয়ে লেখককে জানা বোধহয় সবচেয়ে ভালো জানা। বইটি আমি টানা দুদিনে শেষ করলেও লেখা সাজাতে গিয়ে প্রতিটি লেখা আবার পড়ে নিতে হয়েছে। প্রায় ১৭৬ পৃষ্ঠার বই এটি।

‘প্রতিদিন প্রতিক্ষণ’ বইটি হাতে আসে আমার প্রিয় মানুষ কবি মাহফুজ সালামের মাধ্যমে। তিনি বইটি পড়ে মতামত দিতে বলেন। বারবার তাগিদ দেওয়াতে কলম ধরতে হলো। কবি ও লেখক শংকর দাশের ‘প্রতিদিন প্রতিক্ষণ’ বইটি পড়ার আগে তাঁর আর কোনো লেখার সাথে আমি পরিচিত ছিলাম না। এমনকি তাঁর সম্পর্কে জানতামও না। দু-চার কথা কবি মাহফুজ সালামের কাছ থেকেই জানা। তাই শংকর দাশকে জানার কিছুটা কৌতুহল আমার তৈরি হয়েছিলো। লেখার মধ্য দিয়ে লেখককে জানা বোধহয় সবচেয়ে ভালো জানা। বইটি আমি টানা দুদিনে শেষ করলেও লেখা সাজাতে গিয়ে প্রতিটি লেখা আবার পড়ে নিতে হয়েছে। প্রায় ১৭৬ পৃষ্ঠার বই এটি।

বইটির কিছু ত্রুটির কথা শুরুতে বলে নিই। লেখমালার প্রকাশক বিপ্লব ফারুককে আরো যত্নশীল হওয়ার অনুরোধ রইলো। কয়েকটি লেখা রিপিট হয়েছে যেমন- মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, শুধু শক্তির পায়ে প্রণতি, ছাগল ও পাগল। বেশ কিছু ভুল বানান অমার্জনীয়। এছাড়া প্রচ্ছদ, কাগজ, ছাপার মান ভালো হয়েছে। প্রকাশককে ধন্যবাদ কবি ও লেখক শংকর দাশের এই মূল্যবান গ্রন্থটি প্রকাশ করার জন্য। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে উল্লিখিত ত্রুটিগুলো সংশোধন করে ছাপা হবে।

কবি শংকর দাশ কলেজ শিক্ষক হিসেবেই পেশাগতভাবেই কর্মজীবন সম্পন্ন করেছেন ২০০৮ সালে। তিনি কবিতা, প্রবন্ধ ছাড়াও সাহিত্যের অন্যান্য মাধ্যমেও চর্চা অব্যাহত রেখেছেন। সাহিত্যের বাইরে ইতিহাস ও দর্শন তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতোকোত্তর ডিগ্রি নিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সত্তরের দশকে। ছাত্রাবস্থায় তিনি ’৭০-’৭১ সালে ডাকসুর সাহিত্য সম্পাদকের দায়িত্বও পালন করেন। একজন সুবক্তা হিসেবে তাঁর সুনাম রয়েছে জেনেছি। মানুষকে আপন করে নেয়ার সাবলীল বৈশিষ্ট্যের কথা জেনেছি সালাম ভাইয়ের কাছ থেকে।

‘প্রতিদিন প্রতিক্ষণ’ বইটিতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবন, জীবনবোধ, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও রাজনীতির প্রচুর বিষয় উত্থাপিত হয়েছে। সেই সাথে প্রকৃতি, বিশ্বসত্তার স্বভাব ও পারলৌকিক জীবনবোধ তথা, আধ্যাত্মিক জীবনের প্রসঙ্গও উঠে এসেছে। এক কথায় মানুষ ও প্রকৃতির আত্মিক মিলন-বিচ্ছেদ এবং ধ্বংসের সামগ্রিক প্রেক্ষাপটই এতে সংকলিত হয়েছে। বইটির ফ্ল্যাপে বইটি সম্পর্কে যে মন্তব্য রয়েছে, তার কিয়দংশ উল্লেখ করছি এখানে যেমন- ‘পুস্তকে গ্রন্থিত প্রবন্ধগুটি মূলত : সমকালীন ঘটনা সমূহেরই একটা চালচিত্র। আবার সমকালীন বলেই তা মানুষের সর্বকালীন অন্বেষাকে খাটো করে দেখেনি। দৈশিক চেতনার গভীরে বীক্ষণের মধ্যেই ‘বিশ্বরূপ দর্শনের’ যে বিষয়টি রয়েছে তার স্বাক্ষর রয়েছে প্রবন্ধগুলিতে।’ এটি কোনো বাড়িয়ে বলা নয়, যথার্থই।

প্রথমে একটি বিষয়ে নিজের জবানবন্দি দিতে চাই, একজন লেখক বা চিন্তক সমাজের (যদি ইতিবাচক হন) জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বইটি পড়ে লেখক সম্পর্কে আমি উপলব্ধি করেছি, তিনি একজন ইতিবাচক মানুষ। মানবিক আর্তি তার প্রতিটি লেখার পরতে পরতে ধ্বনিত হয়েছে। বইটির লেখাগুলির প্রেক্ষিতে আলোচনা-সমালোচনা দুটোই আমি করবো। সময়টা যদিও প্রশংসাপ্রাপ্তির; সমালোচনা গ্রহণের নয়। সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংকটই একটি জাতিসত্তার সামগ্রিক সংকটের পরিচায়ক। সাহিত্য ও শিল্পে তোষামোদি থাকলে সেটা রাজনীতিসহ সমাজের সর্বত্রই বিস্তৃত হবে তা বলাই বাহুল্য। একটা বিষয়ে আমি নিশ্চিত বিধায় লেখকের লেখার আলোচনার পাশাপাশি সমালোচনার সাহস রাখছি। সেটা হলো, আর যাই হোক লেখক দ্বারা প্রহৃত হবো না। কারণ তিনি কোনো রাজনৈতিক ক্যাডার নন। এখন সাহিত্য-শিল্পপাড়াও ক্যাডারাক্রান্ত।

মূল আলোচনায় আসি, বইটির বিভিন্ন লেখাগুলিকে কয়েকটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা যায়। যেমন- শিক্ষাবিষয়ক, ভাষা ও সংস্কৃতি, সমাজ ও রাজনীতি, বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ। অতএব আলোচনার সুবিধার্থে আমি এই ক্যাটাগরি মোতাবেক আলোচনা করবো; সবশেষে সামগ্রিক মূল্যায়ন দিয়ে উপসংহার টানবো।

শিক্ষাবিষয়ক প্রসঙ্গ

প্রায় আটটি লেখা রয়েছে শিক্ষাবিষয়ে। লেখাগুলো হলো- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কলেজ শিক্ষকের ভূমিকা (পৃষ্ঠা-৯), জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের প্রত্যাশা (পৃষ্ঠা-৫০), প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ সন্ধানে (পৃষ্ঠা-৫৬), বিদ্যালয়ে বিদ্যা নেই (পৃষ্ঠা-৭৫), স্কুল-কলেজে লেখাপড়া বনাম প্রাইভেট টিউশন (পৃষ্ঠা-৯৫), শিশুরাও শিক্ষক হতে পারে (পৃষ্ঠা-১৫৫), আলোকিত মানুষ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ (পৃষ্ঠা-১৫৬), সমন্বিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি: প্রাসঙ্গিক ভাবনা (পৃষ্ঠা-১৫৯)।

বইটির শুরু ‘শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে কলেজ শিক্ষকের ভূমিকা’ এই প্রবন্ধটি দিয়েই। প্রবন্ধটি লেখক শুরু করেছেন এভাবে- ‘এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশে সামগ্রিক শিক্ষার মান ক্রমান্বয়ে নিম্নমুখী হচ্ছে। বিশেষত গ্রামবাংলায় স্বাধীনতা পরবর্তীকালে শিক্ষার কাঙ্ক্ষিত মান পূর্বের মতো নেই। ‘পূর্বের’ বলতে আমি ইংরেজ শাসনামল এবং পাকিস্তান শাসনামলের কথা বলছি। ’৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যে হিরণ্ময় স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিকে বাদ দিয়ে নয়। আজকের এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ বোধকরি শিক্ষিত ও সচ্ছল ব্যক্তিবর্গের শহরমুখী হওয়ার প্রবণতা। তা ছাড়াও রয়েছে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অন্যবিধ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন।’ তিনি শিক্ষার নিম্নমুখিতার জন্য যাদের দায়ী করছেন এবং শহরমুখী প্রবণতাকে অন্যতম কারণ বলছেন তাতো বাহ্যিক। এটাতো একটি রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ফল। রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যদি গ্রামস্বনির্ভরতার কর্মসূচিকেন্দ্রিক হতো, তাহলে কে আসতো দূষণ ও মানুষের গাদাগাদি শহরগুলোতে। তাই রাজনৈতিক সংকটটাই প্রধান সংকট বলে মনে করি। একটি রাজনৈতিক আদর্শ যেমন- তার শিক্ষা ও সংস্কৃতির চেহারাও ঠিক তেমনটিই হবে, অন্যথা হবার সুযোগ নেই। যদি হয় সেটা হবে বৈরিতাতুল্য। ওই রাজনৈতিক শক্তির টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড কথাটিতো এ জন্যেই বলা হয়েছে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা যখন দেখল এদেশের মানুষ মিথ্যা বলে না, নিজের না থাকলেও অন্যেরটা চুরি করে না, কেড়ে খায় না, রাজতন্ত্রের তোষামোদ করে না। সে জাতিকে বাগে আনতে হলে একজন মেকলের দরকার। যার মাধ্যমে ইংরেজ শিক্ষাদর্শের গোড়াপত্তন ঘটে এবং ইংরেজ তোষামোদকারী একটি শ্রেণির বিকাশ হয়। ক্ষমতাটা যাওয়ার সময় তাদের হাতেই তো তারা অর্পণ করে গেছে। ফলে আমাদের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। লুটোপুটি খাও সংস্কৃতিতে প্রকৃত মানুষ তৈরির শিক্ষাব্যবস্থা যা লেখকের প্রত্যাশিত বা কাঙ্ক্ষিত তা একটি নতুন রাজনৈতিক আদর্শের সাথে সম্পৃক্ত। আদর্শ মানুষের জন্য আদর্শ রাষ্ট্র ও রাজনীতি সর্বাগ্রে দরকার নয় কি? নাকি আমাদের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থা রাজনীতির বাইরের কিছু?

লেখক আরেকটি বিষয়ে পাঠকের কৌতুহল উদ্রেক করেছেন, সেটি হলো তিনি বলছেন ‘মুক্তিযুদ্ধ আমাদের যে হিরণ্ময় স্বপ্ন দেখিয়েছিল, তা নিশ্চয়ই উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার বিষয়টিকে বাদ দিয়ে নয়।’ কোথায়, কোন ইশতেহার বা নথিপত্রে এই উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনা বা প্রস্তাবনা ছিল তার রেফারেন্স তিনি দেননি। ফলে পাঠক হিসেবে জানার আগ্রহ অবদমিত থেকে যায়। উন্নততর শিক্ষাব্যবস্থার প্রস্তাবনা থাকলে এবং সেটা বাস্তবায়ন না হলে সেটা সত্যিই দুঃখজনক। না থেকে থাকলে আজকের অবস্থাকে খুবই স্বাভাবিক মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় কি? এক্ষেত্রে লেখকের আফসোস কিংবা শিক্ষকদের কাছে প্রত্যাশা বাড়তিই বলতে হবে বৈকি! তিনি বলছেন- ‘শিক্ষকদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। শিক্ষকরা যেহেতু সভ্যতার অভিভাবক; সেজন্য দায় তাদেরই বেশি।’ অথচ তিনি নিজেই একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ভালো করেই জানেন যে, স্কুল-কলেজ শিক্ষালয়গুলোর পরিচালনা কমিটি থাকে সেগুলো যারা পরিচালনা করে তারা কারা? এলাকার প্রভাবশালী বা রাজনৈতিক কর্তাব্যক্তিরাই। তাদের মতামতের বাইরে গিয়ে কিছু করা চাকরি হারানোর পাশাপাশি জীবন হুমকিতে পড়ার সম্ভাবনা কি কম? ব্রিটিশ ও পাকিস্তানবিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময়ের সাথে আজকের বাস্তবতা এক নয়। এখন যারা ক্ষমতায় তাদের সাথে আমাদের জাতিগত দ্বন্দ্ব নেই; আছে শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব। ফলে লড়াইটা অনেক কঠিন। এক ভাই ক্ষমতাশালী হলে আরেক ভাই ক্ষমতাহীন থাকলে লড়াইটা কঠিন নয় কি? আমরা এখন সেই ফাঁপরেই তো আছি। তাই ভাবতে হবে এখনকার রাজনৈতিক চেহারাটা কী রকম হওয়া উচিত সেটা। নতুবা প্রকৃত শিক্ষা, প্রকৃত মানুষ, প্রকৃতি সুরক্ষা, মানবিক অধপতন থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। লেখক বলছেন- ‘শিক্ষক সমাজের এই চালচিত্র কোনো খেয়ালি শিল্পীর আকস্মিক চিত্রকর্ম নয়। যুগ-যুগান্তরের ক্ষয়ে যাওয়া চলমান মূল্যবোধহীনতারই ফল এটা।’ কাউকে তিনি দায়ী করছেন না, সময় আর মূল্যবোধকে দায়ী করছেন। আমরা জানি মূল্যবোধ, সমাজ ও রাষ্ট্রের অনুশাসন প্রেক্ষিতেই হয়। তাই রাষ্ট্র যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দ্বারা চালিত হচ্ছে, সিদ্ধান্তগুলো যাদের মাধ্যমে আসছে তারা দায়ী নয়? মানুষ যদি মস্তিষ্কের কারণে শ্রেষ্ঠত্ব পেয়ে থাকে এবং সেই মস্তক যদি পচন ধরে; তাহলে শরীরের আর থাকে কি? সেই শরীর থাকা, না থাকাই পরিবার, সমাজের কি আসে যায়? তাই জাতির মস্তক যদি বুদ্ধিজীবী শ্রেণি হন, তারা যদি সত্য বলতে ভয় পান, রাজশক্তির সাথে আপস করেন সেই রাষ্ট্রের অধপতনের জন্য শুধুমাত্র একচেটিয়াভাবে রাজনৈতিক ও আমলাদের দায়ী করা হয়, সেটা ন্যায়সঙ্গত বলা কঠিনই বৈকি। তার দায়ভার বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রেণি কোনোভাবেই এড়াতে পারেন না। আমাদের দেশে রাজনৈতিক নেতৃত্বের ঘাড়ে দোষ চাপানো হয়, দোষ তাদের নেই বলার কোনো কারণ নেই, কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের দায় একটু বেশিই আমি বলবো। বলবো এই অর্থে যে একজন আদর্শিক রাজনীতিবিদও তৈরি হন বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চার মধ্য দিয়ে, সেই বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা নির্মাণকারী সাহিত্য-শিল্প ও দর্শন রচয়িতারা যদি আপসকামী এবং কাপুরুষ হন, সেই জাতির বিকাশ কখনও সম্ভব নয়। তার দুর্ভোগ ও ভোগান্তি ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আমরা এখন সেই পরিস্থিতির মাঝে আছি। আছি নেতৃত্ব ও অভিভাবকহীন। মাসলম্যানদের দৌরাত্ম্য দেখতে দেখতে মাটিতে শোয়ার সময় এসে যাচ্ছে আমাদের প্রজন্মেরও।

আসা যাক, প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও আদর্শিক মানুষ হওয়ার রূপরেখাটি কি? লেখক কোথাও পষ্ট করে তা উল্লেখ করেননি। ফলে বইটি জুড়ে যে মানবিক হাহাকার পাঠক শুনতে পাবেন, তা থেকে মুক্তির কোনো পথ খুঁজে পাবেন না। ফলে সারাংশে একরাশ নিরাশা উৎপাদন ছাড়া তেমন কিছু পাবার নেই। পক্ষান্তরে লেখক অনেক পড়েছেন, জেনেছেন, দেখেছেন, ভালো বলতে পারেন, এসবের অভিজ্ঞতা লাভ করবেন। লেখকের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে বলছি। এটি শুধুমাত্র লেখক শংকর দাশের ক্ষেত্রে নয়, বহু স্বনামধন্য বুদ্ধিজীবীরাও দিশাহীন আত্মবিলাপ করে থাকেন। সবাই যদি আমরা এতো ভালো হই, এতো আদর্শবান হই, এতো সত্যবাদী হই, এতো নির্ভীক হই, এতো জ্ঞানবান হই, এতো দেশপ্রেমিক হই, এতো মানবিক হই, এতো ধার্মিক ও ন্যায়বান হই- তবে আমাদের সমাজটা এমন থাকবে কেন?

সেটি মনে হয় সর্বাগ্রে উপলব্ধি করা দরকার, নতুবা সামনের দিনগুলোতে আরো নেতিবাচক সংকটে জাতি জর্জরিত হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রবন্ধটি শেষ করেছেন রবীন্দ্রনাথের ‘কালান্তরে’ উদ্ধৃত উপনিষদের একটি বাণী দিয়ে ‘স নো বুদ্ধা শুভয়া সংযুনক্ত’ অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) আমাদের সকলকে শুভবুদ্ধির দ্বারা সংযুক্ত করুন। যদি শুভবুদ্ধির প্রত্যাশায় সমস্যার সমাধান হয়ে যাই, তাহলে পৃথিবীতে এতো বিদ্রোহ বিপ্লবের কি প্রয়োজন হতো? পাকিস্তানের বিপরীতে আমাদের সশস্ত্র সংগ্রামের কি প্রয়োজন ছিলো? আমরা জানি, মানুষের ইতিহাস ক্ষমতাশালী ও ক্ষমতাহীন মানুষের রক্তাক্ত যুদ্ধ সংগ্রামের ইতিহাস। বড় নিষ্ঠুর সত্য এটি।

শিক্ষাবিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধ ‘জিপিএ-৫প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রী ও আমাদের প্রত্যাশা’। প্রবন্ধটিতে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার তাগিদ দিয়েছেন। এটিতে তিনি দেশের শত্রু ও মিত্রের পার্থক্য টেনেছেন এভাবে- ‘আমাদের দেশের যারা ক্ষতি করছে বা করেছে বা করবে তারা তো অশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ নয়। দুর্নীতির মামলা যাদের বিরুদ্ধে হচ্ছে বা হয়েছে তারা তো রাষ্ট্রের বড় বড় রাঘব-বোয়াল। শ্রমজীবী খেটে খাওয়া মানুষেরা কখনই রাষ্ট্রের স্বার্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে না। শ্রমজীবী মানুষেরা উদয়াস্ত পরিশ্রম করে জীবন নির্বাহ করে।’ এখানে তাঁর পক্ষপাতিত্বটা বোঝা যায়। তার পরপরই বলছেন- ‘ভালো ছাত্ররাই তো হবে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, সমাজবিজ্ঞানী, আইনবিদ, রাজনীতিক, প্রশাসক। কিন্তু তারা যদি শেষ নাগাদ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হীনস্বার্থকে চরিতার্থ করাই শিক্ষা মনে করে, তবে আমি বলবো, তাদের বোধবুদ্ধি আত্মজাগৃতির সাথে সংশ্লিষ্ট হতে পারেনি। তাদের শিক্ষা একটি খোলস মাত্র।’ ভালো বলেছেন। তিনি আক্ষেপ করেই বলছেন- যে শিক্ষা মানুষকে দেশপ্রেম শিখায় না, যে শিক্ষা মানুষের মনে মানুষের জন্য ভালোবাসা সৃষ্টি করে না, যে শিক্ষা শুধুমাত্র আত্মসুখকেন্দ্রিক, সে শিক্ষার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আত্মসর্বস্ব এই শিক্ষা আমাদের অন্বিষ্ট হতে পারে না।’ আত্মস্বার্থপর মানুষ সমাজে ঘৃণাহ তাতে সন্দেহ নেই। উন্নত মানুষ সেই যে আত্মত্যাগী, দেশপ্রেমিক। সেই কথা একটু পরেই তিনি বলেছেন এভাবে- ‘সোনার মানুষ হচ্ছে তারাই যাদের আদর্শ উচ্চ, যাদের চিন্তা অগ্রগামী, যাদের দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত। সোনার বাংলার ব্যাখ্যাটি জানা যাক- ‘সোনার বাংলা হচ্ছে সেই বাংলা, যে বাংলা শোষণ নির্যাতনমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, হাহাকারমুক্ত, সমতাভিত্তিক ও জ্ঞানভিত্তিক।’ যে কথাগুলো আমরা প্রায়শই আমাদের দেশের ক্ষমতাসীন রাজনীতিবিদ ও ক্ষমতার লেজুড়বৃত্তি করা বুদ্ধিজীবীদের মুখে শুনে থাকি। ফলে রাঘব-বোয়ালরাও তার সাথে বিরোধ করে না। বিরোধটা তখনই পষ্ট হয় যখন বলা হয়, সমতাভিত্তিক ও জ্ঞানপ্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। প্রযুক্তির বাংলাদেশ সম্পর্কে লেখক বলছেন, বিজ্ঞানেরও প্রাণমূলে রয়েছে মানবতা। সুতরাং ডিজিটাল বাংলাদেশ শুধুমাত্র প্রযুক্তির বাংলাদেশ নয় যুক্তিরও।’ এটির সাথে কারো বিরোধ নেই। মানবতা শব্দটির সাথে সমাজের কোনো পক্ষ বিরোধ না করলেও যুক্তির সাথে বিরোধ রয়েছে। কারণ যুক্তি সমস্ত অন্যায়ও আড়াল করে রাখা স্বার্থপরতাকে উন্মুক্ত করে দেয়। সমস্ত পুরোনো কুপমুণ্ডুক ধ্যানধারণাকে বিতাড়িত করে। তাই লেখক শংকর দাশের সেই যুক্তির বাংলাদেশের প্রত্যাশা আমাদের সবার হয়ে উঠুক।

শিক্ষাবিষয়ক তৃতীয় প্রবন্ধ ‘প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ সন্ধানে’। লেখক নিজেও প্রশ্ন রেখেছেন- ‘শিক্ষার না হয় একটি সংজ্ঞা দেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষার স্বরূপ কি?’…. মানুষ হওয়া যেখানে কঠিন ব্যাপার, সেখানে আবার প্রকৃত মানুষ হওয়া!’ তিনি আত্মদর্শনকে প্রকৃত শিক্ষা হিসেবে ধারণা দিচ্ছেন। বলছেন- ‘এই আত্মদর্শনের শিক্ষা কীভাবে আমরা পাব? আমাদের পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সমাজ ও রাষ্ট্র একত্রিত হয়ে একটি সমন্বিত ব্যবস্থা যদি গড়ে তুলতে পারে এবং এর মধ্য দিয়ে যদি শিক্ষার বিষয়টি পরিস্ফুটিত হয়, তবে হয়তো প্রকৃত শিক্ষার বিষয়টি কিছু পরিমাণে হলেও মীমাংসিত হতে পারে।’ অন্যত্র বলছেন- ‘প্রকৃত শিক্ষক বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরেও থাকতে পারেন এবং প্রকৃত শিক্ষা সেখান থেকেও হতে পারে।’ প্রকৃত শিক্ষার বিষয়টি গুরুত্ব তুলে ধরতে যেয়ে তিনি শেষাংশে বলছেন- ‘প্রকৃত মানুষ প্রকৃত শিক্ষার বিষয়টি যে পর্যন্ত যথাযথভাবে আলোচিত না হবে, যে পর্যন্ত এর অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে না পারবো, সে পর্যন্ত তা গুরুজনের আশীর্বাদের বাণী হিসেবেই স্ফুরিত হতে থাকবে। আর পণ্ডিতজনের মর্ম অতিক্রমী হাহাকার হিসেবেই প্রকৃত শিক্ষার বিষয়টি নিনাদিত হতে থাকবে।’ প্রসঙ্গটি উত্থাপনের মধ্য দিয়ে লেখক সবাইকে এর রূপরেখা কী হবে তার একটা ছবি তৈরির প্রস্তাবনা পেশ করেছেন। আশা করি পাঠকের সৃজনী চিন্তায়ও এই কর্মযোগ্যে যোগ হয়ে আলো ছড়াবে আগামীতে।

বিদ্যালয়ে বিদ্যা নেই লেখাটিতে তিনি কোচিং সেন্টারকেন্দ্রিক ছাত্র-ছাত্রীদের রেডিমেড শিক্ষা গলদকরণের প্রসঙ্গটি এনেছেন। অতীতের শিক্ষার সাথে বর্তমানের ফারাক এবং তার শৈশবের শিক্ষকদের মূল্যবোধ তুলে ধরেছেন।

‘স্কুল-কলেজে লেখাপড়া বনাম প্রাইভেট টিউশন’ লেখাটিতে তিনি কটাক্ষ করেছেন। আক্ষরিক অর্থ খুঁজতে যেয়ে তিনি এটিকে বলছেন গোপনীয় শিক্ষাদান। তবে এই প্রাইভেট টিউশন যে পূর্বেও ছিল তবে তা এখনকার মতো নয়। এটি কমাতে হয়ে স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার পরামর্শ দিয়েছেন। স্কুল-কলেজে পাঠদান আনন্দদায়ক করে তোলা কঠিন হলেও লেগে থাকতে হবে বলে তিনি মনে করেছেন। তবে কেন প্রাইভেট টিউশন? কেন কোচিং? এসবের উদ্ভবের পেছনে আর্থ-রাজনৈতিক নীতি-কৌশলের বিষয় যে জড়িত এবং এ নীতি কৌশলের পরিবর্তন ছাড়া যে এ থেকে বেরিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই, তা তিনি আলোচনা করেননি। ফলে এটি একটি লেখার জন্য লেখা হয়ে গেছে। নিরীক্ষাধর্মী লেখা হয়ে ওঠেনি। তার বেশিরভাগ লেখায় আলতো এবং হালকা চালের। পত্রিকায় কলাম লেখা ধরনের। প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায় সেই মননশীল গভীরতা, নিরীক্ষা, পর্যালোচনা, সমস্যার উত্থাপন ও সমাধানের পথ অনুসন্ধানের অভাব পরিলক্ষিত। যতগুলো প্রসঙ্গ লেখক শংকর দাশ ছুঁয়ে গেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা থাকা সত্ত্বেও তিনি গুরুত্বহীন থাকবেন পাঠকের কাছে। আরো যত্নশীল অনুসন্ধানী ও নেতৃত্বশীলতা দরকার ছিল। শুধু প্রকাশের জন্য প্রকাশনার তেমন গুরুত্ব কি? যে কথা সবাই বলে এবং সবাই বোঝে সেই কথা রিপিট করা কতোটা অর্থপূর্ণ? বরং যে কথা সবাই বলছে না, সবাই বুঝতে পারছে না; সেই উপলব্ধি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করাই তো একজন লেখকের কাজ।

পরের লেখাটির দিকে দৃষ্টি দেয়া যাক, ‘শিশুরাও শিক্ষক হতে পারে’ এটি একটি সুন্দর লেখা। এখানে শিশুর সারল্যকে উপজীব্য করে টলস্টয়ের ‘শিশুরা তাদের বড়দের চেয়ে বিজ্ঞতর হতে পারে’ গল্পটির উদাহরণ টেনে লেখাটি শেষ করেছেন। কিন্তু কথা প্রসঙ্গে লেখক সামাজিক বিভক্তির যাঁতাকলে পড়ে শিশুর শিশুত্ব হারানোর বিষয়টি প্রশ্নাকারে উত্থাপন করেছেন এভাবে- ‘যা হোক শেষকালে নানা ধরনের বিভক্তি শিশুকে জাপটে ধরে এবং শিশুও হারাতে থাকে তার বিশ্বজনীন চরিত্র। মানব শিশু হয়ে ওঠে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলিম, খ্রিস্টান, আস্তিক-নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, পুঁজিবাদী, সাম্যবাদী, সমাজতন্ত্রী, স্বৈরাচারী কিংবা শোষক-শোষিত কিংবা অত্যাচারী-অত্যাচারিত কিংবা মালিক অথবা শ্রমিক। আর এভাবেই বিশ্বজনীন শিশু বিভাজনে কণ্টকিত সংসার কারাগারে বন্দি হয়ে পড়ে। কে বলবে হিটলার হালাকু মীরজাফর মোস্তাক এককালে নিষ্পাপ শিশু ছিলো?’

‘আলোকিত মানুষ গঠনে শিক্ষকের ভূমিকা : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ লেখাটিতে আলোকিত শিক্ষক আলোকিত ছাত্র গড়ার পূর্বশর্ত বলার মধ্য দিয়ে শিক্ষকদের দায়িত্বশীল ভূমিকার যেমন তাগিদ দিচ্ছেন, তেমনি শিক্ষকদের সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্চয়তার দাবি করে সমাজের দায়িত্বশীল মহলকেও সচেতন করেছেন। আলোকিত মানুষ গড়ে না ওঠার কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তিনি বলছেন- ‘বর্তমানে ‘শিক্ষা’ দ্রুত পণ্যে পরিণত হচ্ছে। শিক্ষায়তনের বাইরেও শিক্ষাপণ্যেও বিশাল বিশাল সুপার মার্কেট তৈরি হয়েছে আর সেখানে দেদার আলোবাহী পণ্য বিক্রি হচ্ছে। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে শিক্ষাব্যবস্থায় বিরাজমান আর্থ-সামাজিক ক্রিয়াকর্মের প্রতিফলন ঘটবেই। বণিক পুঁজির আগ্রাসনে সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থা আজকে হুমকির সম্মুখীন।’ তারপরও তিনি শিক্ষককে কাণ্ডারি মনে করেছেন। তাই তিনি বলছেন, ‘শিক্ষকের ভূমিকা চিরকালই গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ করার দায়ভার অনেকখানি শিক্ষকদের উপর। শুধু শিক্ষক হওয়ার সুবাদে সম্মানিত হওয়ার প্রবণতা ত্যাগ করে যথার্থ অর্থে আলোকিত হবার প্রয়াস অব্যাহত রাখা উচিত শিক্ষকদের।’ এ দাবি আমরা করতেই পারি। সেই সাথে শিক্ষকদের সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্যের বিষয়টিও তিনি দেখতে বলেছেন। তার গ্যারান্টি কি আমরা দিতে পারি?

শিক্ষাবিষয়ক শেষ লেখাটি হলো- ‘সমন্বিত শিক্ষা ও সংস্কৃতি : প্রাসঙ্গিক ভাবনা’। লেখক শুরুতেই শিক্ষাকে বহু অন্বয়ের সমন্বয় বলেছেন। মানুষ শব্দটিকে গুণবাচক বিশেষ্য বলছেন এবং এরিস্টটলের উক্তি দিয়েই তা তিনি বলেছেন। তাই তাঁর জোর দাবি কী কী গুণ থাকলে মানুষ মানুষ হয়ে ওঠে? তিনি বলছেন- শিক্ষা, শিক্ষা এবং শিক্ষা। লেখক আবুল মোমেনের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন- ‘প্রাণিকুলে মানুষকেই শুধু মানুষ হতে হয়। কিন্তু মানুষ যাতে মানুষ না হয়ে ওঠে তার জন্যই আজ সারা পৃথিবীতে তোড়জোড় যেন বেশি। আজ মানুষ দেখাই যাচ্ছে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উঁচু, নিচু, শ্বেতাঙ্গ, নিগ্রো, ক্যাথলিক, প্রোটেস্টান্ট ইত্যাদি পরিচয় মানুষ বিশেষ্যটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলেছে।’ লেখক আবার বলছেন, আমরা যেন মানুষের বদলে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, টেকনোক্র্যাট হতে চাচ্ছি। যে সমাজে ধনের সম্মান বেশি, সেখানে ধনী হতে চাওয়াটাই স্বাভাবিক। এখন সবার বুকে এই একটি শব্দই তো প্রতিধ্বনিত হচ্ছে যে কোনো উপায়ে ধনী হবো। লেখকের প্রত্যাশা তারপরও মানুষ হবার চেষ্টাটা আমাদের চালিয়ে যেতে হবে।

আমার কাছে শিক্ষাবিষয়ক ওপরে আলোচিত সবক’টি লেখাকে সমন্বিত করে একটি মাত্র লেখা হতে পারতো। এবং সেটি করতে গেলে শিক্ষাবিষয়ক একটি মৌলিক এবং সামগ্রিক লেখা হয়ে উঠতো এবং সেটি হতো অনেক বেশি সুসংহত। যারা শিক্ষাবিষয়ে ভাববে তাদের আলোচনার টপিক ও অনুসন্ধানের উৎস খুঁজে পেতে সহজ হতো। ভবিষ্যৎ কোনো এডিশন হলে আমার প্রস্তাবনাটি লেখককে ভেবে দেখার অনুরোধ থাকলো।

ভাষা ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে

মোট ৫টি লেখা সংকলিত হয়েছে। প্রথম লেখাটি হলো- ‘সবার ওপর মাতৃভাষা’ (পৃষ্ঠা-১৮)। মাতৃভাষার গুরুত্ব দিতে যেয়ে তিনি বেশ ক’জন মনীষীর ভাষাজ্ঞান সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। ইংরেজি ভাষা ভালো বলা, লিখা, উচ্চারণ ভালো না হওয়া এসবের জন্য মাতৃভাষা ভালো না জানাকে দায়ী করেছেন। একথা ঠিক যে, মাতৃভাষা ভালো না জানলে তার ভাব-ব্যঞ্জনা অন্য ভাষায় কেমন তা উপলব্ধি করা বা বের করে আনা কঠিন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাভাষার চর্চার বিষয়ে আমাদের সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থায় কতটুকু গুরুত্ব রয়েছে সেদিকটাও আলোচনায় উঠে আসা দরকার। যেটা লেখক আলোচনায় আনেননি। ইংরেজি ভাষার গুরুত্বের ঔপনিবেশিক কারণ এবং নিজ ভাষার প্রতি অবজ্ঞা; মেরুদণ্ডহীন রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিষয়টিও আলোচনায় আসা উচিত। একথা ঠিক যে, সবার ওপর নিজের ভাষাকেই গুরুত্ব দিতে হবে। ভাষাপ্রেমের রাজনৈতিক আত্মত্যাগের মহান উদাহরণ যে জাতির রয়েছে, সে জাতি নিজের ভাষাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করবে না এটি অবশ্যই দুঃখজনক। ভাষাশহিদদের আত্মত্যাগের প্রায় সত্তর বছর অতিক্রম হতে চলল এখনো আমরা বলছি মাতৃভাষা সর্বস্তরে চালু করা হোক! কেন? সর্বস্তরে নিজের ভাষা চালু করার সমস্যাটি কোথায়? এই বিদেশি ভাষাপ্রেম তো কৃষক শ্রমিকের নয়, তথাকথিত ভদ্দরনোকদের। যারা বিদেশি ভাষায় কথা বলে নিজের আত্মসম্মান ও আভিজাত্য বোঝানোর জন্য। একজন বাঙালি যখন আরেকজন বাঙালির সাথে ইংরেজি বলে এটা অশোভন নয় কি? কই আমরা তো উন্নত জাতিগুলোর মাঝে এরকম দেখি না। এ থেকে বোঝা যায়, আমরা কতোটা আত্মবিকৃত, নিজের দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির বিষয়ে হেয়জ্ঞানসম্পন্ন। অথচ মাতৃভাষা দিবসে শ্রদ্ধায় গদগদ ভাব করি। এই মনোভাবের ঐতিহাসিক কারণ, রাজনৈতিক নেতৃত্বের হীনমন্যতা। সেই সাথে বর্তমান বাজার অর্থনীতির দাপট, নিজ দেশের প্রতি অবজ্ঞা, বিদেশপ্রীতিও জড়িত। লেখাটিতে এসব কিছুর ওপর আলোকপাত করার যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা শংকর দাশের থাকা সত্ত্বেও তিনি এই বিষয়গুলো কেন উত্থাপন করেননি জানি না। ফলে লেখকের উদ্দেশ্য সফল হবার সম্ভাবনা কমে বৈকি।

একুশে ফেব্রুয়ারি: প্রেক্ষাপট

পাকিস্তানের রাজনৈতিক অভিসন্ধির প্রেক্ষাপটটি বাদ দিয়ে লেখাটি সাধারণভাবে চমৎকারই বলতে হবে। খুব সুন্দর লেখা। অনেকগুলো তথ্যও উঠে এসেছে লেখাটিতে। কিন্তু পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক অভিসন্ধির প্রেক্ষাপটই জন্ম দিয়েছিলো ’৫২এর ২১শে ফেব্রুয়ারি। এই অভিসন্ধিটি ফেব্রুয়ারির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পরবর্তীতে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে বাঙালি জাতির সামনে। তাদের জাত্যাভিমান বাংলার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলো ব্রিটিশ পরবর্তী আরেকটি ঔপনিবেশিক শাসন। একটি জাতিগোষ্ঠীর ওপর অন্য এক জাতিগোষ্ঠীর ভাষা চাপিয়ে দেয়ার মধ্য দিয়ে পরিষ্কার হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদী শাসন ও শোষণের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য। যা আমরা বুঝতে পারি ১৯৪৮ সালেই।

‘ভাষা নিয়ে নানান ভাবনা’ শিরোনামটি পাঠককে যা ভাবায়, লেখার শরীরে কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। কতোগুলো সাংগঠনিক পদক্ষেপের রিপোর্টের তথ্য এতে গাথা হয়েছে মাত্র।

বঙ্গ সংস্কৃতি, বাংলা সংস্কৃতি, বাংলাদেশের সংস্কৃতি

লেখক সংস্কৃতি সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছেন তার উপস্থাপন দিয়ে শুরু করা যাক। যেমন-

- ‘মনুষ্য প্রকৃতির লোকজক্রিয়ায় জাগ্রত থাকাই মানুষের সংস্কৃতি।’

- ‘সংস্কৃতি বলতে বুঝি কোনো জনগোষ্ঠীর রীতিনীতি, বিশ্বাস, শিল্প বা জীবনাচরণ ইত্যাদি। সংস্কৃতি বলতে আমরা কোনো নৃগোষ্ঠীর

সামগ্রিক কর্মময় জীবনকেই বুঝি।’

- ‘সমস্ত নৃ-গোষ্ঠীর মধ্যে সংস্কৃতি মানুষের প্রয়োজনতাড়িত একটি ক্রিয়া এবং জীবনকে সুন্দর করার একটি অভীপ্সা’

- ‘সংস্কৃতি শুধু বাঁচার সংগ্রাম নয়, সুন্দর ও নান্দনিক হওয়ার সংগ্রামও।’

মোতাহার হোসেন চৌধুরীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলছেন- ‘ধর্ম চায় মানুষকে পাপ থেকে, পতন থেকে রক্ষা করতে, মানুষকে বিকশিত করতে নয়… সংস্কৃতির কাজ মানুষকে যথার্থ অর্থে মানুষ করে তোলা। ভালো হিন্দু, ভালো মুসলমান, ভালো খ্রিস্টান, ভালো বৌদ্ধ বানানো সংস্কৃতির কাজ নয়।’

- ‘ধর্ম হচ্ছেপরলোকমুখী আর সংস্কৃতি হচ্ছে ইহলোকমুখী।’

উল্লিখিত চম্বুক অংশগুলোতে সংস্কৃতি ও সংস্কৃতির ক্রিয়াকাণ্ডের ধারণা পেলেও বঙ্গ বাংলা বা বাংলাদেশের সংস্কৃতির ঐতিহ্য এবং ধারাবাহিকতা, বিভিন্ন আধিপত্যবাদী বা ঔপনিবেশবাদী জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির আত্মীকরণ সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তাই অতৃপ্তি রয়েই গেল।

বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা প্রসঙ্গ

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও মুক্তচিন্তা নিয়ে বেশক’টি লেখা রয়েছে। যেমন- ‘ধন বড়, না জ্ঞান বড়’। নিঃসন্দেহে আমরা বলার ক্ষেত্রে জ্ঞানকে বড় বলি। বাস্তব জীবনে ধনকে প্রাধান্য দিই। ফলে আমাদের স্বভাবগতভাবে মানুষের ধারণা আর বাস্তব জীবনের টানাপড়েনের ট্র্যাজিক সত্যতাও একধরনের সত্য উপলব্ধি। স্বভাবতই জ্ঞান বা বিজ্ঞান সত্যানুসন্ধান ও বস্তুর যথার্থতাকে নির্দেশ করে। দেখা যাক, লেখক শংকর দাশ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের কি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন- ‘অভিধানে জ্ঞানের নানা প্রতিশব্দ দেয়া হয়েছে। যেমন- জ্ঞান বলতে বোঝানো হয়েছে শিক্ষা, পাণ্ডিত্য, বোধ, বুদ্ধি, বিবেচনা, চেতনা, অবগতি, অভিজ্ঞতা ও পরমতত্ত্ব ইত্যাদি।’ জ্ঞানকে সারবস্তুতে লেখক বলছেন- ‘জ্ঞান এমন একটি বহুমাত্রিক শব্দ যার সঠিক সংজ্ঞা প্রদান করা সহজ নয়।’ জ্ঞান ও ধনের তুলনামূলক ধারণা দিতে যেয়ে তিনি হজরত আলীর একটি সারণি পেশ করেন, যা আজো প্রাসঙ্গিক বলে লেখক মনে করেন।

‘বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি’ লেখাটিতে লেখক একধরনের বিভ্রম তৈরি করেছেন এই বলে- ‘সুতরাং তর্কের পৃষ্ঠে আসে তর্ক। যুক্তির পৃষ্ঠে আসে যুক্তি। কৌশলের পৃষ্ঠে আসে কৌশল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপকৌশলও। ব্যাখ্যার পৃষ্ঠে আসে ব্যাখ্যা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপব্যাখ্যাও। আর এসব জটিলতার মধ্য থেকে সত্যকে আবিষ্কার করা অতো সহজ নয়।’ আমরা জানি, বিজ্ঞানের কাজই হলো সমস্ত রকম বিভ্রমের জবাব দেয়ার লক্ষ্যে অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালনা করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। সেখানে বিভ্রমের স্থান নেই। অজ্ঞানতা সবসময়ই বহুভাবের, বহুব্যাখ্যার জন্ম দেয়। বিষয়কে করে তোলে রহস্যময়, অলৌকিক, আধ্যাত্মিক, ঐশ্বরিক ইত্যাদি। কিন্তু বিজ্ঞান একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটি সিদ্ধান্তের পর আবার নতুন প্রশ্ন বা সংশয় দেখা দিতে পারে, বিজ্ঞান সেটিরও উত্তর দেয়ার চেষ্টা করে। অতএব শুরুতেই আমাদের বুঝতে হবে অজ্ঞানতা অসীম, জ্ঞান হলো সসীম। মানুষ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কাছে নস্যিমাত্র। তাই তার জানার পরিধি অতিনগণ্য। মানুষ যা জেনেছে তার চেয়ে অজানা রয়েছে কতো; তার সীমা-পরিসীমা টানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞান আশু প্রশ্নের সমাধান দেয় মাত্র। যে কোনো প্রচলিত মত, পথ, পদ্ধতি, জীবনাচার, বিশ্বাস, ধারণার ব্যাপারে প্রশ্ন ও সংশয় না রেখে অন্ধের মতো সবকিছু মেনে নিলে মানুষের ব্যাষ্টিক ও সামাজিক বিকাশ কিংবা উদ্ভাবন সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করা।

‘বিশ্ববিদ্যালয় ও মুক্তচিন্তা চর্চা’ খুবই চমৎকার একটি লেখা। খুব সংক্ষেপে বিশ্ববিদ্যালয় ও মুক্তচিন্তা চর্চা কী তার ব্যাখ্যা উঠে এসেছে। লেখকের লেখার একটি মজার দিক হলো আলোচনা প্রসঙ্গে গল্প বা ঘটনার অবতারণা করা। ফলে রসবোধের আস্বাদ পাঠককে লেখা শেষ করার দিকে টেনে নিয়ে যায়। আসা যাক, বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে লেখক কি বলছেন- ‘আমাদের দেশে এবং সারা বিশ্বে শিক্ষার যে ধারাবাহিক ‘আলয়’ রয়েছে তারই উচ্চতম আলয় হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদ্যার আলয় কিংবা বিদ্যালয়।’ আবার বলছেন- ‘তাবৎ বিশ্বের খোঁজখবর মিলবে বিশ্ববিদ্যালয়েই, বিশ্বব্যাপী জ্ঞানের যে ফলগুধারা বইছে, এর কলনাদও শোনা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়েই। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের বীক্ষায় থাকবে তাবৎ বিশ্ব।’ কিন্তু আলয় থাকলেই কেবল আলোকিত হবার সম্ভাবনা থাকে না, থাকতে হয় আলোকিত শিক্ষক। লেখক তার সময়ের আলোকিত শিক্ষকদের প্রসঙ্গ এনে বলেছেন- ‘চিত্তমূলে নাড়া দেয়ার ক্ষমতাবান শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয় যথার্থ অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠতে পারে।’ মুক্তচিন্তার চর্চা কেবল বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ তা নয়; বিদ্যালয়ের চৌহদ্দির বাইরেও হতে পারে। সারাংশে তিনি বলেছেন- ‘প্রথাগত চিন্তার অর্গল ভাঙাই মুক্তচিন্তার প্রথম কাজ। প্রত্যেক দেশের চিন্তানায়করা স্বকালের প্রচলিত ধ্যান-ধারণাকেই আঘাত করে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যান।’

সমাজ ও রাজনীতি, নৈতিক অবক্ষয় ও সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গে লেখাগুলোর ওপর আলোচনা করে লেখার কলেবর বাড়ানো বোধহয় ঠিক হবে না। এতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে। অনুরোধ রইলো, পাঠক কবি ও লেখক শংকর দাশের লেখা ‘প্রতিদিন প্রতিক্ষণ’ বইটি সংগ্রহ করুন। যার মাঝে আপনার বিভিন্ন ভাবনার জবাব মিলবে। সেইসাথে বিষয়গুলো নিয়ে আপনার নিজস্ব ভাবনা বিকাশে সহায়ক হিসেবে বইটি কাজে আসবে।

সবশেষে কবি ও লেখক শংকর দাশের জন্য আমার পক্ষ থেকে শুভকামনা রইলো। তার দীর্ঘায়ু ও সুস্থজীবন কামনা করি।