আপনারে তুমি করিবে গোপন কী করি,

হৃদয় তোমার আঁখির পাতায় থেকে থেকে পড়ে ঠিকরি।।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের লেখকদের একটা বৈশিষ্ট্য হলো, নিজেদের রচনায় আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরবতা পালন। অবশ্য ভবভূতির কাল থেকে এর কিছুটা ব্যত্যয় দেখা যায়। তবে সেটাও কাল সম্পর্কে নয়, আত্মপরিচয় সম্পর্কে। অধুনা লভ্য কাব্য-নাটকগুলোর মধ্যে ভবভূতিই বোধহয় সর্বপ্রথম আত্মপরিচয় সম্পর্কে কিছু বলার রীতি প্রচলন করেন। শূদ্রকের মৃচ্ছকটিকেও নাট্যকারের আত্মপরিচয় সম্পর্কে বেশ কিছু কথা পাওয়া যায়। তবে মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনার ঐ অংশের লেখক যে স্বয়ং নাট্যকার নন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

কবি রাহমান ওয়াহিদ একজন আলোকিত কবি ও সব্যসাচী লেখক। সাহিত্যে বিশ সন্তানের জনক। বিহঙ্গ সময়ের অ্যালবাম তার বিংশতম সন্তান। সন্তানের ডিএনএ (DNA) টেস্ট করলে যেমন পিতৃ পরিচয় মেলে, তেমনি এ গ্রন্থ রোমন্থনে তার শেকড় ও পুষ্প-যাপনের আখ্যান উন্মোচিত হয়।

একজন কবির আত্মজীবনী কিংবা আত্মস্মৃতি আমাকে চুম্বকের মতো টানে। যে কোনো কবির গদ্যের উপমাশিল্প আমাকে করে বিমুগ্ধ ও বিস্মিত। রবীন্দ্রনাথের ছেলেবেলা ও জীবনস্মৃতি-তে তাই আমি সম্মোহিত হয়েছিলাম। সব্যসাচী লেখক রাহমান ওয়াহিদের ‘বিহঙ্গ সময়ের অ্যালবাম’ পাঠে মনে হয়েছে এ যেন এক বর্ণিল উপমা-ক্যানভাস! যে ক্যানভাসে লেখক তার মোহিনী শব্দের মাধুরী মিশিয়ে একের পর এক এঁকে চলছেন উপমাঋদ্ধ বিচিত্র সব বিমূর্ত অবয়ব! তার অনুরণিত উপমাঢেউ-এর অংশুমালা বিকিরণ করার এটি এক ক্ষুদ্র প্রয়াস মাত্র।

উপন্যাসের উপক্রমণিকায় লেখক জীবন সম্পর্কে এক স্বকীয় দার্শনিক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এভাবে :

‘আয়ুর হিসেবে জীবনটা বেশ ছোট বটে কিন্তু বৈচিত্র্যে অনন্ত, বিশাল। বহতা নদীর মতো জীবনের যে দীর্ঘ পথচলা তার কোথাও মসৃণ কোথাওবা বন্ধুর, কাঁটা ছড়ানো। নানান অভিজ্ঞতায় পূর্ণ এ জীবন কারো কারো কাছে এক মহাকাব্যও বটে। জীবনের বাঁকে বাঁকে কত যে রহস্যের বুনন, কত যে টানাপোড়েন, কত যে রক্তক্ষরণ, কত যে আনন্দ প্লাবন, কত যে বিস্ময় জুড়ে আছে তার কোন সীমা পরিসীমা নেই। …আমার তো মনে হয়েছে জীবন এক দীর্ঘতম গল্প, যা সতত প্রবহমান।’

বগুড়ার কাহালু উপজেলার ‘পাইকড়’ অজপাড়া গাঁ-এর যাপিত জীবনে প্রচণ্ড সাহসী, জ্ঞানালোকিত, ঋদ্ধ ও শহুরে অভিযোজিত আপন বাবাকে তিনি আঁকলেন ‘শেকড় ছিঁড়ে উঠে এলেন একরোখা বাবা’ এই শিরোনামে। লেখকের সময় বর্ণনাও অভিনব, তার ভাষায় :

‘বাবা যখন গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এলেন আমাদের, তখন আমার হাফ প্যান্ট পরা বয়স। ছোট্ট নুনুর মাথা কাটিয়ে সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি।’

বগুড়ার এক সময়ের বিখ্যাত করোনেশন হাইস্কুলের প্রাইমারি শাখায় অধ্যয়নকালে মৌলবী স্যারের স্মৃতিচারণে লেখক বলেন : ‘…হাইবেঞ্চ-এর উপর বসে দরোজার উল্টো দিকে মুখ করে বন্ধুদের সাথে হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠেছিলাম। হঠাৎ মোটা একটা বেতের আঘাত পিঠে পড়তেই ব্যথায় কঁকিয়ে উঠলাম। তীব্র কষ্টে কান্নায় বাঁকা হয়ে যাচ্ছিলাম। পেছনে তাকাতেই দেখি-লাল চোখে দাঁড়িয়ে মৌলবী স্যার। তিনি রাগে থরথর করে কাঁপছেন। একে তো চামড়া। ফাটানো মার, তার উপর তার ওই মারমুখী চেহারা দেখে আমার হাফ প্যান্ট ততক্ষণে ভিজতে শুরু করেছে।’ আবার রহিম বিএসসি স্যারের আখ্যান তিনি শুরু করেছেন : ‘দার্জিলিং মেইল যে স্টেশনে থামে না’ শিরোনামে।

কাস্টমস-এ সরকারি চাকরির পাশাপাশি ঐতিহ্যবাহী পত্রিকা দৈনিক আজাদ-এর সাব এডিটর হিসেবে কাজ করতেন লেখক। সে সময়ে চিফ নিউজ এডিটর চিরকুমার সুলতান ভাই লেখকের নাম রেখেছিলেন ‘লেডি কিলার’। কবিদের বিচরণ হৃদয়-রাজ্যে। তাই লেডি কিলার নামের সার্থকতা একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।

লেখক তার কবিসুলভ মনোভাবে এক জায়গায় বলেছেন :

‘বলতে দ্বিধা নেই-সেই কিশোর বয়স থেকে যৌবনের পূর্ণ সময় পর্যন্ত ভালোলাগা বা ভালোবাসার মতো মোহ আমাকে দুহাত বাড়িয়ে বারবার ডেকেছে, কাছে টেনে নিয়েছে, মায়াজালে বেঁধেছে কিন্তু ধরে রাখতে পারেনি কখনও। …সবকিছু ভালোলাগার বয়সে মনটাও বোধকরি ফাঁকা থাকে না।’ সত্যি তাই, লেখকের মন কখনই ফাঁকা ছিল না। একের পর এক তার হৃদয়ে প্রবেশ করেছে ‘অর্ধেক মানবী আর অর্ধেক কল্পনা’ সম্বলিত বিধাতার সবচেয়ে রহস্যাবৃত চরিত্র নারী।

শৈশবে বগুড়ার করোনেশন স্কুলে ক্লাস টু-তে পড়াকালীন লেখক প্রথম লেডি কিলার হিসেবে তার প্রণয়যাত্রা শুরু করেন। তার ভাষায় : ‘একটা ফুটফুটে মেয়ের সাথেও খুব ভাব হয়েছিল আমার। টিফিনের কিছুটা সে আমার জন্য রেখে দিত।’

একসময় দারিদ্রতার কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে পড়ে লেখকের পরিবার। তার ভাষায় : ‘ইতোমধ্যে সেই নিদারুণ পরিস্থিতির অনিবার্য শিকার হয়ে অত্যন্ত মেধাবী বড়ভাইটিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে এ্যাকাউন্টস-এ অনার্সের মাঝপথে ক্ষান্তি দিয়ে চোখের জলে ফিরে আসতে হয়েছে বাড়িতে। বাড়ি ভাড়া বাকি পড়তে পড়তে পাহাড় হয়েছে। ভাতের হাঁড়িতে টান পড়া শুরু হয়েছে।’ বগুড়া পলিটেকনিকে চান্স পেয়ে অর্থাভাবে পড়তে না পারা লেখকের মেজোভাই ছোটখাটো ইঞ্জিনিয়রও হয়তো হতে পারতেন। তার ভাষায় : ‘না ইঞ্জিনিয়র, না নামী খেলোয়াড় কোনোটাই তার ভাগ্যে ধরা না দেয়ায় সংসারের তাগিদে তিনিও হয়ে পড়লেন বড়ভাইয়ের রানিংমেট।’ অর্থাৎ বড়ভাইয়ের মতো টিউশনি ধরলেন তিনিও। অভাবের বীভৎস চেহারা, সংসারের কষ্টকর টানাটানিতে লেখকের পরিবারে রাতের খাবার পর্যন্ত অর্ধেক করা হয়েছিল।

বাবার লড়াইয়ের অকুতোভয় সহযোদ্ধা সামান্য অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লেখকের পরম প্রিয় মা মাজেদা খাতুন ছিলেন একটি অসচ্ছল, দুঃখ কষ্টের পরিবারে লেখকের নানার বড় আদরের মেয়ে। লেখক তাকে পরিচয় করে দিয়েছেন ‘যোদ্ধা বাবার সহযোদ্ধা মা’ শিরোনামে।

শৈশবে ঈদের অবাধ স্বাধীনতা নিয়ে লেখক লিখেছেন :

‘ঈদে সবচেয়ে বড় যে আনন্দ হতো সেটা হলো-বালক বয়সীদের মুক্তি, অবাধ স্বাধীনতা পাওয়ার আনন্দ। সকাল গড়িয়ে যত রাতই হোক, বাসায় ফেরার কোন সময় বেঁধে দেয়া থাকতো না। সন্ধে হলেই মুরগির বাচ্চাদের মতো ঘরে ফেরার তাড়া থাকতো না। আহা! কী যে আনন্দের এই স্বাধীনতা-তা বোঝানোর নয়।’

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বিভিন্ন ঘটনার বর্ণনায় কিছু শিল্প-উপমা :

‘গণঅভ্যুত্থানের প্রসব বেদনা চলছে তখন’ …’মৃত্যুকে হাতে নিয়ে দৌড়তে শুরু করলাম’ …’বেজে উঠলো মুক্তিযুদ্ধের প্রাণ কাঁপানো দামামা’ …’যমদূতের সাথে কাড়াকাড়ি’ …’সবেগে ছুটে আসছে রক্তচক্ষু দানবগুলো’ …’তাদের মারমুখী হিংস্র চেহারা দেখে আমাদের সবারই প্রাণভোমরা খাঁচাছাড়া অবস্থা। কান্নাভেজা গলায় দোয়া দরূদ পড়া চলছে গগন বিদারি স্বরে।’

লেখকের বাংলাপ্রীতিও চোখে পড়ার মতো। তার ভাষায় :

‘উর্দু শেখার চেষ্টাও করলাম না। বাঙালি হয়ে উর্দু শিখতে হবে। মানতেই পারছিলাম না। ওই অক্ষরগুলোর দিকে তাকালেও মনটা বিষিয়ে ওঠে। মায়ের ভাষার সাথে বেঈমানি? অসম্ভব। চাকরি গেলে যাক। মায়ের কাছে ফিরে যাবো।’ উর্দু না শিখে সেলসম্যান থেকে বাবুর্চি পদে ডিমোশনও মেনে নিয়েছিলেন লেখক।

রশ্মি ছিল অনিন্দ্য সুন্দর এক বিহারী লাড়কি। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় লেডি কিলারের বয়স ছিল পনেরো কিংবা ষোলো। বগুড়ায় বাবুর্চি পদে কাজ করতেন তিন তলার ছাদে এক রান্নাঘরে। রান্নার সময় একদিন দুপুরে জানালা দিয়ে তার দৃষ্টি যায় বিহারীদের ছোটো খুপড়ি ঘরের কলতলায়। চৌদ্দ পনের বছরের এক অনিন্দ্য সুন্দর বিহারী কন্যা রশ্মিকে স্নানরত দেখে লেখক তার প্রেমে মজেন। এরপর নিরন্তর চলে তাদের চোখ বিনিময়!

লাল সবুজ পতাকার মতো জামা পরে একদিন রশ্মি লেখককে নিয়ে যান তার বান্ধবী চাঁদনীর বাড়িতে। নিজের দীর্ঘ আবেগ ও ভালোবাসা ব্যক্ত করে, নিজেকে সামলিয়ে শরতের শান্ত নদীর মতো কান্নাভেজা চোখে, নিজ হাতে বানানো দেশের একটি পতাকা লেখককে উপহার দিয়ে রশ্মি লেখককে বলেছিল : ‘দেশটা যেদিন সত্যিই স্বাধীন হবে সেদিন তুমি এই পতাকাটা একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে সারা শহর ঘুরবে। আর আমিও আজকের এই লাল সবুজের জামাটা পরে তোমাকে খুঁজে বেড়াবো। সারাদিন খুঁজব…।’

এরপর এক ঝটকায় উঠে পড়ে দুহাতে মুখ ঢেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যায় রশ্মি। তারপর লেখকও চাকরি ছেড়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে যান।

দেশ স্বাধীনের দিনে সাইকেল ধার নিয়ে লেখক তড়িঘড়ি করে ছুটে আসেন বগুড়া শহরের দিকে। রাস্তায় রাস্তায় উল্লসিত মানুষের ঢল। সবার হাতে বাংলাদেশের হলুদ মানচিত্র মেশানো লাল সবুজের পতাকা। লেখকও নিজের পকেট থেকে রশ্মির দেওয়া পতাকাটা বের করে একটা লাঠির মাথায় লাগিয়ে সাইকেলে বেঁধে নিলেন। রশ্নির বয়সী যে মেয়েরই গায়ে লাল সবুজের জামা দেখেন-লেখক থমকে দাঁড়ান। কিন্তু রশ্মিকে খুঁজে পাননি। সাতমাথা পেরিয়ে লেখক দ্রুত চলে আসেন রশ্নিদের বাড়ির কাছে। কিন্তু জায়গাটা ছিল একদম ফাঁকা। বিহারিদের কেউ সেখানে ছিল না। একরাশ হতাশা চেপে ধরে লেখক সাইকেল নিয়ে বড় রাস্তা, অলি গলি চষে বেড়াতে লাগলেন আর মনে মনে বলতে থাকেন : ‘এই রশ্মি, আমি তো এখানে, তুমি কোথায়? কোথায় খুঁজছো তুমি আমাকে? কোথায়?’ কিন্তু কোথায় কে? সন্ধে ঘনিয়ে আসে। আনন্দে উদ্বেলিত লোকজন ঘরে ফিরতে শুরু করেছে। আর আমি থমকে দাঁড়িয়ে থাকি। কৈশোরিক আবেগে মনে মনে বলতে থাকি, রশ্নি তুমি কথা দিয়েছিলে, তুমি আসবে। কিন্তু কই তুমি? আমি যে তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না…’।

মাসখানেক আগেই সবাই চলে গেছে সেখান থেকে। কোথায় গেছে-কেউ তা জানাতেও পারল না।

অষ্টাদশী নিঝুম ছিল এ যুগের পার্বতী। ১৯৬৯ সালে ক্লাস নাইনে পড়ার সময় লেখক যে অষ্টাদশীর ভালোবাসার মায়াজালে জড়িয়ে পড়েছিলেন, যার কাছে পেয়েছিলেন ভালোবাসার প্রথম পাঠ সেই অষ্টাদশী ছিল লেখকের কাজিন। লেখকের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় ছিল সে। লেখক তার নাম দিয়েছিল নিঝুম। আর সে লেখকের নাম রেখেছিল সুমন। ছোটবেলা থেকেই খুব ভালো বন্ধু ছিলেন তারা। নিঝুম পড়ত ক্লাস ফোরে, আর লেখক ক্লাস টু’তে। ক্লাস নাইনে থাকাকালীন পরস্পর প্রচুর চিঠি লেখালেখি হয়েছে। নিঝুমকে লেখা একটি স্মারক চিঠিতে উঠে এসেছে তাদের শৈশবের প্রণয় : ‘…একসাথে গলাগলি ধরে বেড়ানো, হাজারো গল্প বলা, হাসাহাসি, চিমটি কাটা, মান অভিমান কোনো কিছুরই কি কমতি ছিল? স্কুলের ছুটিতে যখন তোমাদের বাড়িতে যেতাম তখন তো তোমারই স্বাধীন রাজ্য প্রতিদিন স্রোতস্বিনী করতোয়ায় একসাথে গোসল, আর ঝাঁপাঝাঁপি তো ছিলই, আংকেলের শখের নৌকা প্রায় প্রতিদিনই চুরি করে তোমাকে নিয়ে নদীর ঢেউ খেলানো পানিতে ভাসিয়ে বেড়ানো হতো। আহা! সে যে কী আনন্দের মুহূর্তগুলো…। তুমি নৌকার হাল ধরে থাকতে, আর আমি অনভ্যস্ত মাঝি বৈঠা চালাতাম। এভাবে যে কতদূর যেতাম, তা বলার নয়। জীবনের প্রথম সকালের সেই স্বপ্নময় দিনরাতগুলোর কথা কখনও কি ভোলার…।’

বড় হয়ে নিজের টিউশনির টিচারকে ভালোবেসেছিল সে অষ্টাদশী। তার বাবা নিঝুমের বিয়ের জন্য পাত্র খোঁজা শুরু করলেন। তার একমাত্র বন্ধু হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে তার পরিবারকে রাজি করিয়ে গরিব টিচারের সাথে লেখক নিঝুমের বিয়ের ব্যবস্থা করে দেন। অন্যের হাতে নিঝুমকে তুলে দেওয়ার পর লেখকের হৃদয়ে শুরু হলো কষ্ট, রক্তক্ষরণ! বুঝলেন নিজের সুপ্ত ভালোবাসাকে বিসর্জন দিয়েছেন তিনি।

কিন্তু ভাগ্যদেবতার নিষ্ঠুর পরিহাসে বিয়ের মাত্র দশ বছরের মাথায় তিন তিনটি সন্তান রেখে না ফেরার দেশে পাড়ি জমালেন নিঝুমের স্বামী।

১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি ব্যাচেলর লেখক তখন চাকরির সুবাদে ঢাকায় ছিলেন। হঠাৎ ভাবনার সীমা ভেঙে নিঝুমের একটি চিঠি এলো লেখকের কাছে। নিঝুমের আহবানে লেখক গিয়েছিলেন তার সাথে সাক্ষাৎ করতে স্বামীহীন গ্রামের বাড়িতে। রাত গভীর হলে অনেক আলাপ শেষে নিঝুম পার্বতীর ন্যায় নিজেকে লেখকের কাছে সমর্পণ করে বললেন : ‘শোন সুমন, অবাক হওয়ার কিছু নেই। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি যাব না। আমার এক দেবর আমাকে তার দ্বিতীয় বউ বানানোর জন্য উঠেপড়ে লেগেছে। আমি ঘৃণাভরে তাকে না বলে দিয়েছি। আমি নিজেকে এতটা অসহায় মনে করি না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে তা শুধু তোমাকেই। আর আমার কিছুই ফুরোয়নি। আমার সবটুকু দিয়ে তোমাকে সুখী করতে পারব আমি। কোথাও কোনো ফাঁকি থাকবে না, বিশ্বাস করতে পারো। আর যদি না চাও দুঃখ নেই, আমি এভাবে একাই কাটিয়ে দিতে পারব বাকি জীবন।’

তিন সন্তানের কথা ভেবে, সমাজব্যবস্থার কথা চিন্তা করে ভীরু দেবদাস লেখক চুপ রইলেন। বুদ্ধিমতী নিঝুম লেখকের মনোভাব বুঝতে পেরে বলল : ‘বুঝেছি সুমন। তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। রাত অনেক হয়েছে। চল উঠি।’

লেখক চিঠিতে নিঝুমকে শেষ প্রণতি জানিয়েছেন এভাবে : ‘তুমি জীবনতৃষ্ণার অনিবার্য টানে আমার ভালোবাসার হাত ধরে হেঁটে যেতে চেয়েছিলে জীবনের বাকিটা পথ। আমি পারিনি বন্ধু! সেদিনের সেই তুচ্ছ আবেগের ভালোবাসায় ভেসে যাওয়া মানুষটি যে দশটি বছরে নানান হিসেব করতে শিখেছে তা তোমার জানা ছিল না। ভালোবাসর মানুষকে পেতে যে তোমার মতো বেহিসেবি সাহসের দরকার হয়, সেটাও যে সুমনের ছিল না, নিঝুম…।’

ভুল সময়ের ভুল মানুষ সুমন-কে দেওয়া কথামতো নিঝুম তার বাকি জীবন একাই কাটিয়ে দেয়।

নীরা খানম ছিল লেখকের জীবনের এক সুন্দরতম কষ্ট।

ইন্টারে পড়ার সময় দারিদ্র্যের ফুটো দিয়ে লেখকের জীবনে এসে দাঁড়ায় রশ্নিরই মতো আরেক কিশোরী, নীরা খানম। তখন তিনি ক্লাস এইটে। লেখকের ছোটবোনের বান্ধবী। মুখটা মায়ায় ভরা। স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে। যুদ্ধের আগে ও পরে লেখকেরা যে বাসায় থাকতেন সেই বাসা থেকে দুশো গজ দূরে ছিল নীরাদের বাড়ি।

বাড়ির সামনের রাস্তার পাশে কদমতলায় লেখক প্রায়ই একটা নির্দিষ্ট সময়ে গিয়ে দাঁড়াতেন। সদ্য ফোটা কুসুম কিশোরী নীরা খানম তাদের বাড়ির একটি সবুজ জানালা খুলে গ্রিল ধরে দাঁড়াত। তারপর দুজোড়া চোখের অপলক দৃষ্টিবাণ বিনিময়। লেখক মাস্টার্স শেষ করে যখন চাকরি খুঁজছেন, নীরা খানম তখন রাজশাহী কলেজে অনার্স থার্ড ইয়ারে। এমতাবস্থায় তাদের নীরব সম্পর্কটির কথা জেনে ফেলে নীরার পরিবার। লেখকের সাথে পালিয়ে যাওয়া আশঙ্কায় তারা বাবাহীন নীরার অন্যত্র বিয়ে ঠিক করে। লেখক যখন তা জানতে পারেন, তখন নীরা অলরেডি বিয়ের পিঁড়িতে। নীরার বিয়ের দিনে, সাজানো বিয়ে বাড়ির সামনে দিয়েই লেখককে যেতে হয়েছিল ঢাকায় ; কাস্টমসে প্রথম সরকারি চাকরির ইন্টারভিউ দিতে।

প্রস্ফুটিত যৌবনের ম্যাচিউরড ভালোবাসার অব্যক্ত কান্না বরষার প্রথম কদমফুলের মতো অনিন্দ্য সুন্দর, লেখক তা প্রকাশ করেছেন এভাবে :

‘সে খুব নীরবেই চলে গেল সৌদির ইন্টার পাস এক বাঙালি ড্রাইভারের হাত ধরে। সেখান থেকে পরে সুদূর আমেরিকার নিউইয়র্কে। …সে এখন কেবলি কাঁচা মাংসের এক সাধারণ নারী।’

লেখকের কাস্টমসে চাকরিটা হয়েছিল নীরার বিয়ের মাত্র পনেরোদিন পরেই। তাই কষ্টটা তার একটু বেশিই ছিল। তার ভাষায় :

‘সেই কদমগাছটির কাছে এখনও সুযোগ পেলেই আসি। নিষ্পাপ স্মৃতিরই টানে। কদমতলায় কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থেকে অস্ফুট স্বরে বলি, ‘আরেকটু কি অপেক্ষা করা যেত না নীরা? আর ক’টা দিন?’ ওদের ওই সবুজ জানালাটি আর কখনো খুলবে না জানি। কিন্তু অপেক্ষার নামটি তো থেকে যাবে চিরটাকাল, নীরা খানম, সুন্দরতম কষ্ট যার নাম।’

মধুরতম কষ্ট নীরা খানমের জীবনের ছায়া অবলম্বনেই লেখক ২০১৭ লিখেছিলেন তার ‘মুখোমুখি মোহনায়’ নামের উপন্যাসটি।

মিনু এসেছিল ভালোবাসার সমুদ্র হয়ে। বিয়ের সময় বয়ে যাচ্ছে। পরিবার থেকে লেখককে সাফ বলে দেওয়া হয়েছে : ‘হয় তোমার পছন্দের মেয়ের নাম বল, না হলে আমরা যাকে পছন্দ করব তাকেই…’। বিয়ে সম্পর্কে লেখক তার মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এভাবে : ‘বিশাল ঢাকা শহরে কত সুন্দর সুন্দর মেয়েকে প্রজাপতির মতো ঘুরে বেড়াতে দেখি অথচ বিয়ে করার মেয়ে দেখি না। বিয়ে করার মতো একটা মেয়ে পছন্দ করা পাহাড় ভাঙ্গার মতো কঠিন হয়ে দাঁড়ালো।’

একদিন অফিসের টিএন্ডটির টেলিফোনে একটা কল এল। ওপাশ থেকে ভেসে এল অদ্ভুত মিষ্টি এক সুরেলা কণ্ঠ। মুগ্ধতা নিয়ে জানাজানি, হৃদয় নাড়ানো চমৎকার বাচনভঙ্গি। অফিস শেষে সপ্তাহব্যাপী ফোনালাপে পছন্দ অপছন্দ বিনিময় শেষে ‘আপনি থেকে তুমি’তে আসার পর তার কবিতা আবৃত্তি ও গান আরো মুগ্ধতা ছড়াল।

মেয়েটির নাম ছিল মিনু। বাড়ি চট্টগ্রামে। প্রথম সাক্ষাতে গিয়ে লেখক অবচেতন মনে লুকিয়ে রাখা মেয়েটির সাথে কিছুতেই মেলাতে পারেননি মিনুকে। কৃষ্ণকালো চেহারা দর্শনে ভগ্নহৃদয়ে ফিরে এলেন লেখক।

পরদিন অফিসে বসতে না বসতেই মিনুর ফোন বেজে উঠল। ফোনে ভেসে আসল মিনুর শেষ আর্তি : ‘…চেহারা নেই। রূপ নেই। কিন্তু তোমার পছন্দের মিনু তো ছিল। মনে মনে তো আমরা মিলেছি বন্ধু। আর কী চাই? অনেক ভালোবাসব আমি তোমাকে। অনেক ভালোবাসা। সমুদ্রকেও হার মানাবে সে ভালোবাসা। প্লিজ আমাকে মেরো না বন্ধু…।’

এপাশে লেখকের পাথরচাপা নীরবতা। মধ্যবিত্তের সস্তা হিসেবনিকেশ।

লেখকের ভাষায় : ‘আর ওপাশে সমুদ্রের হাহাকার ধবনি, হু হু করা কান্নার ঢেউ… বুকফাটা সেই কান্না রাতের সমুদ্রের মতো আজও বুকে এসে বাজে…। পরে চেহারা একখান পেলাম ঠিকই কিন্তু সমুদ্র পেলাম না। সমুদ্র মধ্যবিত্তের ঘরে আসে না।’

নীল ছিল লেখকের জীবনে বেদনাময় ভালোবাসার নীল অধ্যায়। নীরা খানমকে হারিয়ে, নিঝুমের বিলম্বিত আহ্বানে সাড়া না দিতে পেরে, এরপর মিনুকেও ফিরিয়ে দিয়ে বিয়ের ব্যাপারে লেখক হতাশ হয়ে পড়লেন। ঠিক তখনি ১৯৮৫ সালের শেষের দিকে তখনকার বহুল প্রচারিত ও জনপ্রিয় সাপ্তাহিক বিচিত্রা‘র পাঠক কলামে ঠিকানাসহ একটি মন্তব্য লিখেছিলেন লেখক। এর দিন কয়েক পরেই হলুদ খামে মুক্তাক্ষরে লেখকের নাম লেখা এক চিঠি এল। চিঠিতে লেখকের লেখা নিয়ে প্রশংসাসূচক কয়েকটি শব্দ। আর নিচে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মন্নুজান হলের রুম নাম্বারসহ ঠিকানা। এরপর চলে চিঠি চালাচালি।

মেয়েটির নাম নীল, ধনীর দুলালী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স থার্ড ইয়ারের ছাত্রী। সম্পর্কের তোলপাড় করা ঢেউ যখন আলোড়ন তুলছে মাঝনদীতে তখনি থামতে চেয়েছিলেন লেখক। কোনোমতে বেঁচে থাকা ঘরের ছেলে হয়ে ধনীর ননীর পুতুলকে কোথায় রাখবেন, কীভাবে রাখবেন? তা তাকে মানায় কিনা এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে ফিরছেন বারবার।

সমুদ্র পাড়ের মিনুর মতো অপ্রিয় ঘটনা যাতে আর না ঘটে তাই দেখাদেখির পর্বটা সেরে ফেলতে চাইলেন লেখক। দিন তারিখ সময় সব ঠিক করে ঢাকা থেকে বাসে করে রওনা হয়ে চোদ্দ ঘণ্টায় কষ্টকর জার্নিতে লেখক রাজশাহীতে এলেন। ক্যানভাসে নীলকে তিনি তুলে ধরলেন এভাবে : ‘প্রলেপ দিয়ে শ্যামল বরণকে আড়াল করার চেষ্টা না করে অকৃত্রিম নীলকে আমার সামনে দাঁড় করিয়ে ও বরং ভালোই করেছে। তো হালকা গড়নের প্রায় পাঁচ ফিট তিন ইঞ্চির (আমি সাড়ে পাঁচ) এই মেয়েটির মুখশ্রী নিয়ে আমাকে অস্বস্তিতে পড়তে হলো না। এক কথায় খুব সাধারণ হলেও ‘প্রেজেন্টেবল’ চেহারা নীল এর। অন্তত চোখ ফিরিয়ে নেবার মতো না।’

মনের সবক’টি দুয়ার খুলে, ক্যাফেটেরিয়ারের ফাঁকা দুটি চেয়ারে মুখোমুখি বসে আলাপচারিতা, নীলের নিজের হাতে কিছু তৈরি নাস্তা খাওয়া, ভালোবাসার প্যারিস রোড ধরে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে কথা চলতে লাগল। লেখক চাইছিলেন তাড়াতাড়ি বিয়ে করতে আর নীল চাইছিল পড়ালেখা শেষ করে নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে বিয়ের পিঁড়িতে বসতে। নীলের ভাষায় : ‘এই প্রাচুর্যের দম বন্ধ করা শাসন থেকে মুক্তি পেতে চাই আমি। নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে প্রাণভরে শ্বাস নিতে চাই। সেই মুক্ত জীবনে তুমি থাকবে আমার পাশে। শুধু তুমি।’

নীল লেখককে বেঁধে রাখার শেষ চেষ্টায় ব্যাংকে নিজের নামে বাবার রাখা তিন লাখ টাকা লেখককে দিতে চান একটা ভালো মেসে থাকতে পারার জন্যে। ‘আত্মসম্মানে লাগেবে’ বলে লেখক তা নিতে রাজি হননি। পরিশেষে ঋণ হিসেবে দিতে চাইলে লেখক সে প্রস্তাবও হাসিমুখে ফিরিয়ে দেন। প্রায় অমীমাংসিতভাবে শেষ হয় তাদের বোঝাপড়া। লেখক ফিরে আসেন ঢাকায়। কিন্তু ঢাকায় ফিরেও অসীম আকাশের শিশুহৃদয় নীলকে লেখক কিছু জানাতে পারেননি। নীল চিঠি লিখে লেখকের সিদ্ধান্ত জানতে চায় কিন্তু অনতিক্রম্য অসহায়ত্বকে লালন করে লেখক এবারও নীরব থাকেন।

লেখকের নীরবতায় ঢেউতোলা বিশাল সমুদ্র জলের নীল তার বর্ণ পরিবর্তন করে ফেলল। সপ্তাহখানেক পর নীল-এর চিঠি এল। তিন লাইনের ছোট্ট চিঠি। নীল লিখেছে, সে বিয়ে করে ফেলেছে বাড়ির পাশের সেই ছেলেটিকে, যে তাকে খুব পছন্দ করত।

বেদনাময় ভালোবাসার নীল অধ্যায় লেখক এই বলে শেষ করেছেন :

‘নীল মানে বেদনাময় ভালোবাসা… অপূর্ব এক নীল অধ্যায় এভাবেই ধূসর হতে থাকে। এক সময় তা কেবলি নক্ষত্রস্মৃতি হয়ে যায়…।’

তরুণী ভাবি আখ্যানে কবি বিশ্লেষণ করেছেন রহস্যময় নারীমনকে। ঢাকায় চাকরি করতে এসে ঢাকার পানি আর মেসের রান্না লেখকের পেটে একেবারেই সহ্য হচ্ছিল না। সীমিত বেতনের কারণে মেসের পাশেই থাকা এক ছোট চাকুরে ভদ্রলোক ও তার এক বাচ্চার পরিবারের সাথে এক সময় ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যাওয়ার পর লেখক তাদের কাছ থেকে পেয়িং গেস্ট হওয়ার অফার পেলেন।

মহাখালীর সুদর্শনা ভদ্রমহিলা বড় ঘরের মেয়ে হয়েও প্রেমের অমোঘ টানে লুকিয়ে এক কাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে নয়া পল্টনের ছোট চাকুরে ভদ্রলোকের সাথে তিন বছর ধরে ঘর বেঁধে সংসার করছেন। ওদের প্রেমের বিয়ে। দু’জনের হৃদয় একই সুতোয় বাঁধা। তাই বিবাহিতা সুদর্শনা ভদ্রমহিলার জন্য লেখকের দিক থেকে হৃদয়ঘটিত ব্যাপার স্যাপার ঘটার কোনো সম্ভাবনা নেই। তাই লেখক পরিবারটির প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন। মাদারটেকে তিন রুমের বড় বাসায় চমৎকার এক পারিবারিক পরিবেশে লেখকের দিন কাটতে লাগল।

মাস ছয় পর, বর্ষার এক বিকেল অফিস থেকে ফিরে শুয়ে রেস্ট নিচ্ছিলেন লেখক। হঠাৎ দরোজায় দেখেন ভাবি দাঁড়িয়ে। ভাবি দরোজা ধরে চোখ দুটো নামিয়ে বেশ ভারী গলায় বললেন : ‘ওয়াহিদ ভাই, কিছু মনে করবেন না, আপনি তাড়াতাড়ি বিয়ে করে ফেলুন। নিজের মানুষ নিয়ে আসুন। আমার পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।’

ভাবির এমন বিস্ময়কর মনোভাব জানার পর ঘর বাঁধবার জন্য লেখক সময় নেওয়ার আর কোনো প্রয়োজন মনে করলেন না। নীল-এর সাথে সম্পর্ক পাকাপোক্ত করার একটা পর্যায় চলছে তখন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য পরিস্থিতিটা বরং অনেকটা সহায়কই হলো। বিয়ের জন্য ভাবী ও নিজ পরিবারের কাছে তিনমাস সময় চেয়ে নিলেন লেখক। নারীমন নিয়ে লেখকের অনুধাবন যেন এক মহাবিস্ময় সৃষ্টি করে। তার ভাষায় : ‘মানুষের মন এক পরম বিস্ময়। থাক ভালোবাসার বিশ্বাসী স্বামী, থাক সব কিছু পাওয়ার অপার আনন্দ— তারপরও কারও কারও মন অজান্তেই অজানা এক হ্রদের টলমলে জলের ছোঁয়া পেতে খেয়ালী ডুবুরি হতে চায়! সে চাওয়ায় কোনো শাসন-বাঁধন, রীতি, নীতিবোধ কিছুই চলে না।’

মৃদুভাষী লিলি ছিল কবির শিষ্ট সহপাঠী। দূর থেকে দেখা অথচ হৃদয়ের কাছাকাছি থাকা লেখকের সহপাঠী ছিল লিলি। তার কাছ থেকেই লেখক ‘ম্যানলি’ তকমা পেয়েছিলেন। সে ছিল নিরহংকারী, শান্তশিষ্ট ও মৃদুভাষী। লেখক তাকে উপমা-ক্যানভাসে এঁকেছেন এভাবে :

‘এমন কিছু মানুষ আছে, যারা দূরে থেকেও কাছের হয়ে যায়। লিলি তেমন মানুষদেরই একজন। …আর আমার কাছে লিলি জলে ভাসা সাধারণ কোনো লিলি নয়, সে আমার নক্ষত্র বন্ধু হয়েই মিটমিট করে জ্বলতে থাকবে দূরের আকাশে, যেমনটি সে ছিল ভার্সিটি জীবনের প্রথম থেকেই। …নক্ষত্রেরা দূরেই থাকে। দূরত্বেই তাদের সৌন্দর্য।’

তাকে দেখতে বা বুঝতে সেই দূরত্বটা কখনো বাধা হয়নি।

উপন্যাসে কমেডি আখ্যানও রম্যে ভরা। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় পড়ালেখা শেষ করে লেখক বাংলার অধ্যাপনাগিরি করতে চেয়েছিলেন বাড়ির কাছের প্রিয় ঈশ্বরদী কলেজে। শ’পাঁচেক ছাত্র-ছাত্রীর এই ইন্টারসহ ডিগ্রি কলেজটিতে বাংলার শিক্ষক ছিলেন তিনজন। আরেকজন শিক্ষক হলে পরিশ্রমটা কম হয় বাকি তিনজনের। লেখক তা জানতে পেরে ঈশ্বরদীর প্রভাবশালী সিনিয়র সাংবাদিক প্রিয় মহসিন রিয়াজী ভাইকে নিয়ে হাজির হলেন কলেজ কমিটির এক ভদ্রলোকের কাছে। আপ্যায়ন শেষে ভদ্রলোক বললেন :

‘দেখেন ভাইজান, আপনারে কথাটা যে কেমন করি কই… সেটাই ভাবছি। আপনি গণ্যমান্য মানুষ কিন্তু না বললি তো উপায়ও নাই। আসলে কথাটা কী… বাংলার গোয়ালে তিনটা গরু তো আছে এখন। কাজ তো চলিই যাচ্ছে… তাই কথা হচ্ছে কী, খামোখা আরেডা গরু এখন আর নিতি চাই না ভাইজান।’ এরপর লেখক আরও লিখেছেন :

‘শুনে তো রাগে লজ্জায় আমার চোখমুখ লাল। মহসিন ভাইও চটে গেলেন ভীষণ। আর কিছু না বলে তক্ষুনি আমার হাতটা টেনে ধরে বাইরে নিয়ে এলেন। নিজের দিকে বারবার তাকিয়ে ভাবছিলাম— এত কষ্ট করে বাংলায় পড়ে কি গরুই হয়ে গেলাম!’

চাইনিজ রেস্টুরেন্টে খেতে গিয়ে, কবি নবনীতা রুমু সিদ্দিকার খাবার থেকে সোয়া ইঞ্চি লম্বা লোহার পেরেক বের হলে লেখকের বিবৃতি :

‘এ কী! দামি রেস্টুরেন্টের খাবারের মধ্যে বেরসিক পেরেক কেন?’

জীবনের অনেক ট্রাজেডি সিনেমা-নাটককেও হার মানায়।

দারোগা মামার আখ্যান ও ‘আপ ডাউন’ চেয়ারম্যান-এর কাহিনী তার জলন্ত প্রমাণ।

সদ্য চাকরি পাওয়া দারোগা মামা যাতে চাকরি না করে সেই জন্য লেখকের নানা আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে লাগলেন। সকল চেষ্টা ব্যর্থ হলে লেখকের নানা, অলৌকিক বা অপার্থিব ক্ষমতাসম্পন্ন পাইকড় গ্রামের বুজুর্গের মাজারের আাশপাশে ঘুরে বেড়ানো এক পাগলা ফকিরের শরণাপন্ন হন।

নানার সব নালিশ শুনে ছেঁড়া পাঞ্জাবি-লুঙ্গি, টুপি পরা লম্বা দাঁড়িওয়ালা মাঝবয়সী শীর্ণ ফকির বাবাজি, হঠাৎ নানার গালে ঠাস করে একটা থাপ্পড় মেরে বসলেন। ব্যাস, এতেই নানার মনোস্কামনা পূর্ণ হলো।

লেখকের ভাষায় পরের ঘটনা এরূপ :

‘ফকির বাবাজি পেছনে দুটি হাত রেখে অন্য দিকে মুখ করে খানিকটা রাগের স্বরেই বললেন, ‘যাহ! কাম হবিনি যাহ।’ (‘হবিনি’ মানে হয়ে যাবে) নানা আর দাঁড়ালেন না। ফকির বাবাজিকে সালাম দিয়ে বাড়ি ফিরলেন তিনি। কিন্তু বুঝতে পারছিলেন না— কাজটা সত্যিই হবে কিনা। মনের মধ্যে আশা নিরাশার দোলা নিয়ে সেই রাতটা কাটল। পরেরদিন দুপুরে অবাক হয়ে নানা দেখলেন তার পুত্রধনটি বিষণ্ন মুখে তার সামনে দাঁড়িয়ে! বললেন : ‘কী রে! ফিরা আইলি যে! ঘটনা কী?’ হবু দারোগা মামা চোখ মুছতে মুছতে বললেন, ‘কী আর করব। অফিসার বললেন আমি নাকি আনফিট। আর চাকরি করা লাগবে না। বাড়ি যাও।’

ফকির বাবাজির থাপ্পড়ের অলৌকিকত্ব আমাদের জাদুবাস্তবতাকে বারবার মনে করিয়ে দেয়।

লেখকের প্রিয় ‘আপ ডাউন’ চেয়ারম্যানের নাম ছিল বাবু পাগলা। কেউ কেউ তাকে ডাকতো বাবু চেয়ারম্যান বলে।

প্রতিবেশি এই চেয়ারম্যানের পেশা ছিল ভিক্ষাবৃত্তি।

চেয়ারহীন, ওজনহীন এমন নিরহংকার চেয়ারম্যান বন্ধুটির হাঁটবার ধরনটি ছিল চেয়ারম্যানের মতোই।

বাবু পাগলার চেয়ারম্যান পদবি নিয়ে লেখকের কৌতূহল থাকায় একদিন কাছে বসিয়ে লেখক তা জানতে চাইলেন।

সহজ-সরল বাবু মিয়া তা বর্ণনা করে সাবলীলভাবে।

এরপর যখনি দেখা হতো বাবু মিয়ার সাথে, লেখক তাকে বলত :

‘কী চেয়ারম্যান, পেটের অবস্থা কী?’ চেয়ারম্যান ফোকলা মুখে হেসে বলতো : ‘এই আর কি, আপ ডাউন চলিচ্চে।’

দারিদ্র্যের কষাঘাতে নিষ্পেষিত বাবু চেয়ারম্যান-এর এই ক্ষুধাতুর সংলাপ সমাজ ও রাষ্ট্রের অসম ব্যবস্থাকে চিত্রিত করে।

সপরিবারে সমুদ্র দর্শনে গিয়ে সমুদ্রের উত্তাল ভয়ংকর রূপকে লেখক তুলনা করেছেন বুনো ষাঁড়ের সাথে। তার ভাষায় : ‘সমুদ্র তখন বুনো ষাঁড়ের মতো ফুঁসছে…।’

‘লাল কার্ডের ফাউল’ আখ্যানে লেখক দেশের বিচার বিভাগ তথা আইনের দীর্ঘসূত্রতাকে কটাক্ষ করে লিখেছেন : ‘মামলার বাদী হওয়া মানে কবরে যাওয়া পর্যন্ত টেনশন।’

কবিবন্ধু ও সম্পাদক দিলরুবা মিজু যার অনেক কবিতা তাকে করেছিল মুগ্ধ। গোলাপ কবিতা তার মধ্যে একটি।

গোলাপকে অন্য নামে ডাকলেও গোলাপ সেই গোলাপ

শুদ্ধতম ভালোবাসার সংলাপ

ঠিক তোমার মতোন কখনও যাকে স্পর্শ করে না পাপ।

(কবি দিলরুবা মিজু)

কবিবন্ধু ও সম্পাদক দিলরুবা মিজুর শুদ্ধতম ভালোবাসার সংলাপে লেখক বিমোহিত হয়েছিলেন ভার্সিটি জীবনে। তাই তো বিয়ের আগে লেখক তাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সে প্রস্তাবে সাড়া না পেয়ে অগত্যা বিয়ের পিঁড়িতে বসতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। লেখকের বিয়ের দশ বছর পরে চল্লিশ বছর বয়সে বাবা মার চাপে বিয়ে করেছিলেন মিজু কিন্তু বিয়ের পরে সুখী হতে পারেননি। লেখক তার প্রণয়ীকে পরিচিত করে দিয়েছেন এভাবে :

‘আশি দশকের একজন নিভৃতচারী শক্তিমান কবি সে। কোনো ধরনের প্রচার ও প্রকাশপ্রবণতা কখনও ওকে স্পর্শ করতে পারেনি। চরম অন্তর্মুখী, সাহসী ও অভিমানী এই কবির যে সময়ে কবিতার চারণভূমিতে দৃপ্ত পদচারণা তখন আমি কবিতার বিশাল আঙিনায় কেবলি শিশু। হাঁটি হাঁটি পা পা করছি মাত্র। কবি দিলরুবার পরিচয় ও প্রকাশ বিস্তার লাভ করে তার সম্পাদনায় প্রকাশিত প্রেমের কবিতাপত্র ‘সে’-কে কেন্দ্র করেই। দুই বাংলার স্বনামধন্য কবিদের কবিতা নিয়ে ‘সে’ বাংলা কবিতা ও ছোটকাগজে একটা বিশাল স্থান করে নেয়। বিয়ের আগে যে মিজু ছিল অত্যন্ত উজ্জ্বল, নব্বইয়ের মাঝামাঝিতে বিয়ের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর সেই মিজু ততটাই নিষ্প্রভ হয়ে যায়। বিরল কলেজের অধ্যাপনা ছেড়ে দিয়ে স্বামীর কর্মস্থল ঢাকায় গিয়ে সবার দৃষ্টির আড়ালে চলে যায় সে। …নিজদেশে পরবাসী এক ঈর্ষণীয় অভিমানী কবি। লিখেছে অসংখ্য কবিতা, গদ্য ও ছড়া। প্রেম ও গোলাপের ভাষায় কবিতাকে ধরতে চেয়েছে দিলরুবা নিজেকে বদলায়নি যেমন, তেমনি নিজেকে ভাঙতেও চায়নি।’

তার অকাল প্রয়াতে লেখক মুহ্যমান হয়ে পড়েন। তাই তো মিজুর কবরে যাওয়ার পর স্বগতোক্তিতে ধরা পড়ে তার করুণ বিলাপ, যা ‘রোমিও এন্ড জুলিয়েট’ কিংবা ‘রক্তান্ত প্রান্তর’ নাটকের শেষ ট্রাজেডি-কে মনে করিয়ে দেয়। লেখকের ভাষায় :

‘ফুটফুটে একটি কন্যাকে রেখে সেই মিজু এখন কবরের অন্ধকারে শুয়ে একা। লালবাগ গোরস্থানে ওর কবরের পাশে দাঁড়িয়ে মনে হলো— মিজু যেন কবরের শুকনো মাটি সরিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলছে—

‘এলি তাহলে! সেই কবে থেকে একলা শুয়ে আছি এখানে… কেউ আর দেখতেও আসে না…।’

মনে হলো— এই সেদিনও যে মানুষটি পাখির স্বভাবে ঝরনার মতো অনন্য মিষ্টি স্বরে কথা বলে যেত, সে আজ কেবলি নিঃশব্দ কবিতা।’

কিছু শুকনো মাটি ওর মাথার কাছে ছিটিয়ে দিলাম পরম মমতায় আর ভাবতে লাগলাম—

‘কী এমন তাড়া ছিল তোর রে মিজু, এত শিগগির চলে যাওয়ার? …চলে গেলি বনহংসীর মতো উড়াল দিয়ে হঠাৎ। আকাশের ওপারে আকাশে। …সমস্ত স্পর্শের বাইরে…।’

আর্দ্রতায় ভিজে যাওয়া মনটা নিয়ে মহান আল্লাহর দরবারে দুহাত তুলে ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে বললাম— ‘হে আল্লাহ, শান্তিতে রেখো ওকে। জান্নাতি বাগিচায় ও যেন গোলাপের মতো ফুটে থাকে অনন্তকাল…।’

দিনাজপুরের জুলুম দিঘিতে একাত্তরে পাকি বাহিনী বাঙালিদের ধরে এনে গুলি করে মেরে ফেলে দিত। ক্যানভাসে লেখক তা তুলে ধরেছেন এভাবে : ‘অল্প আলোতে জুলুম দিঘির দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। মনে হলো— কত মর্মান্তিক জুলুম হয়েছে এই দিঘির পাড়ে। কত যে আর্তনাদ এখানকার বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। …দিঘির পানির প্রতিটি ফোঁটা যেন আমার ভাই-এর বুকের তাজা রক্তে রক্তজবার মতো লাল… এই রক্তলাল কক্ষনো মুছে যাবার নয়…।’

শিশির, কল্পিত নামে জীবন্ত এক বিমোহিত স্বপ্ন। এই উপন্যাসের সবচেয়ে রহস্যে মোড়ানো চরিত্র হলো শিশির। কাব্যময় স্বাপ্নিক পুরুষের ছদ্মবেশে নিষিদ্ধ পরকীয়ায় নিজেকে নিবেদন করার আখ্যানে পঁয়ত্রিশের সাথে একুশের ভালোবাসার নির্জন দ্বীপে যাওয়ার স্বপ্ন! শ্যাম ও কূল রক্ষাকারী সংযমী শিশির পরকীয়াকে শুদ্ধাচার করতে গিয়ে বলেছেন :

‘কোনো ঘর ভাঙাভাঙি নয়, পরকীয়ার মতো নষ্টামী নয়, শুধু খানিকটা ক্লান্তি জুড়াতে, কথার মালা গেঁথে গেঁথে স্বপ্নময় সুন্দর এক ভাসমান সংসার গড়ে তোলার চেষ্টা থাকবে শুধু, আর কিছু না।’

স্বপ্নপুরুষ (লেডি কিলার) আবেগের সীমানা অতিক্রম করতে চাইলে শিশির তাকে থামাত এই বলে :

‘আচ্ছা, তোমার মাথায় এসব আজেবাজে ব্যাপার আসে কী করে, বল তো? তুমি না আমার রাজা। রাজা কেন এক টুকরো কিসমিসের ভিখেরি হবে? পারলে পুরো আমাকেই নিয়ে নাও না?’

কিন্তু অবশেষে অলৌকিক সংসার রক্ষার তাগিদে শিশির ঝরে পড়ে, স্বপ্নপুরুষের স্বপ্নও ভাঙে। দুজনের দুটি পথ দুটি দিকে বেঁকে যায়…।

সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হলো লেখক তার প্রেমের আখ্যান খুঁটিনাটি বর্ণনা করলেও নিজের জীবনসঙ্গিনীর প্রসঙ্গটি এড়িয়ে গেছেন সুকৌশলে। এর কারণও আমরা খুঁজে পাই তার অবচেতন বর্ণনায় :

‘আমরা অনেকেই ভুল মানুষের পাশে শুয়ে শুয়ে জীবনটাকে ভারী করে তুলেছি বা তুলছি বা তুলতে হচ্ছে। সমাজ বাস্তবতায় তা নীরবে মেনে নিয়েই কাটিয়ে দিতে হচ্ছে জীবনের অমূল্য সময়গুলো। …পরে চেহারা একখান পেলাম ঠিকই কিন্তু সমুদ্র পেলাম না।’

সংসারে পরিবারের সদস্যদের অপ্রাপ্তির অভিযোগে জর্জরিত লেখক সংসারকে ব্যঙ্গ করে সংশয় ও বিস্ময়ে বলেছেন— ‘সংসারের মানে হলো গিয়ে ওম্ শান্তি!’

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ আপাদমস্তক ও বিশুদ্ধতম কবি জীবনানন্দ দাশ-এর বাড়ির সামনে গেয়ে লেখকের কবিসত্তা আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়ে। তার ভাষায় : ‘কবি জীবনানন্দ দাশ রোডের পাশে জীবনানন্দ দাশ-এর বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম আমরা। একটা পুরোনো একতলা বাড়ি। জীবনের শেষ পর্যন্ত এখানেই ছিলেন কবি। ভীষণ আবেগে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে কবির সবকিছু ছুঁয়ে দেখতে ইচ্ছে করছিল খুব। আবেগটা কাজ করছিল এই রোডে পা রাখার অনেক আগে থেকেই। খুবই স্বাভাবিক। কবিতার নিভৃত ভুবনে আমাদেরও যখন নিত্য পদচারণা, তখন কবিতার নতুন পৃথিবী। নির্মাণের জনক জীবনানন্দ দাশের বাড়ি ভিন্ন এক মাত্রায় হৃদয়কে উদ্বেলিত করবেই।’

লেখক ও কবিতা সম্পর্কে লেখক বলেছেন :

‘বড় চেয়ারে বসলেই রাতারাতি বড় লেখক হওয়া যায় না… রক্তক্ষরণ লাগে। মগ্নতা লাগে। সাধনা লাগে… কবিতা হলো গিয়ে ঘোমটা পরা নতুন বউয়ের মতোন, কিছু দেখা যায়, কিছু দেখা যায় না।… কত রকমের শব্দের খেলা, ভাবের খেলা মেঘের খেলা…।’

‘বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি…’ শিরোনামে লেখক তার চাকরি জীবনে সোনালি সময়ে বিহঙ্গ-পরিব্রাজক জীবনের বর্ণিল আখ্যান চিত্রিত করেছেন। তার ভাষায় : ‘প্রায় সারাটা জীবন ধরেই এই ধন্য ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা বাংলাদেশকে একটু একটু করে দেখে দেখে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি। অবারিত সবুজে ঢাকা নদ নদী খাল বিলে সিক্ত, পাখপাখালির গানে গানে মুখরিত, সবুজ সোনালি শস্যের কার্পেটে সজ্জিত এই বাংলাকে প্রাণভরে দেখলে পৃথিবীর আর কোন রূপ সত্যিই খুঁজতে যেতে হয় না আর।’

শেষ করছি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি গানের পঙ্ক্তি দিয়ে :

আমার একটি কথা বাঁশি জানে, বাঁশিই জানে।

ভরে রইল বুকের তলা,

কারো কাছে হয়নি বলা,

কেবল বলে গেলেম বাঁশির কানে কানে।

সব্যসাচী লেখক রাহমান ওয়াহিদের সেই বাঁশিই হলো ‘বিহঙ্গ সময়ের অ্যালবাম’ যার কানে কানে লেখক অব্যক্ত কথাগুলো চুপিচুপি বলে গেছেন। তাকে সম্যকভাবে জানতে ও চিনতে হলে বারবার এই অ্যালবামে ফিরে আসতে হবে অনুসন্ধিৎসা মনোভাবে।

লেখকের ‘আতোর-আদুরি উপাখ্যান’-এর মতো ‘বিহঙ্গ সময়ের অ্যালবাম’ও কালোত্তীর্ণ হবে— এই আমার প্রত্যাশা ও বিশ্বাস।

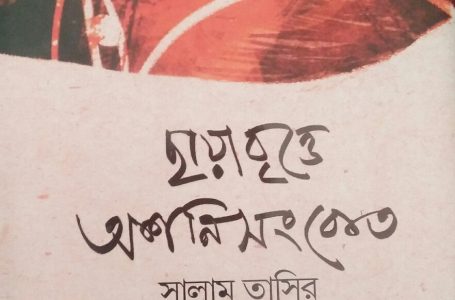

বিহঙ্গ সময়ের অ্যালবাম

(আত্মজৈবনিক উপন্যাস)

রাহমান ওয়াহিদ

প্রকাশক : অনুপ্রাণন প্রকাশন

প্রচ্ছদ : আল নোমান

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২২

মুদ্রিত মূল্য : ৩৫০ টাকা

One Comment

[…] সৌপর্ণ মাছুম – বিহঙ্গ কবির উপমা-ক্যা… […]