ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব তখন গোটা দুনিয়াতে, বিশেষ করে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন মানুষের মর্মমূলে নাড়া দিতে শুরু করেছিল। ফরাসিরা তখন রাজতন্ত্র মুক্ত স্বাধীন, সাম্য ও গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী। যার প্রভাব দ্রুতই ছড়িয়ে যায় ইউরোপের অন্যান্য দেশে। এ সময় সমগ্র ইউরোপীয় সাহিত্যে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব পাকাপোক্ত হয়ে বসতে শুরু করেছে। মহাকবি গ্যোটের উপরও এর প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। গ্যোটে ছিলেন বিজ্ঞানী, খনিজ বিশেষজ্ঞ। তাইতো তার লেখালেখি বিশেষ করে কবিতায় বিজ্ঞানের ছাপ স্পষ্ট। তবে রোমান্টিক সাহিত্য নিয়ে তার ছিল গভীর দর্শন।

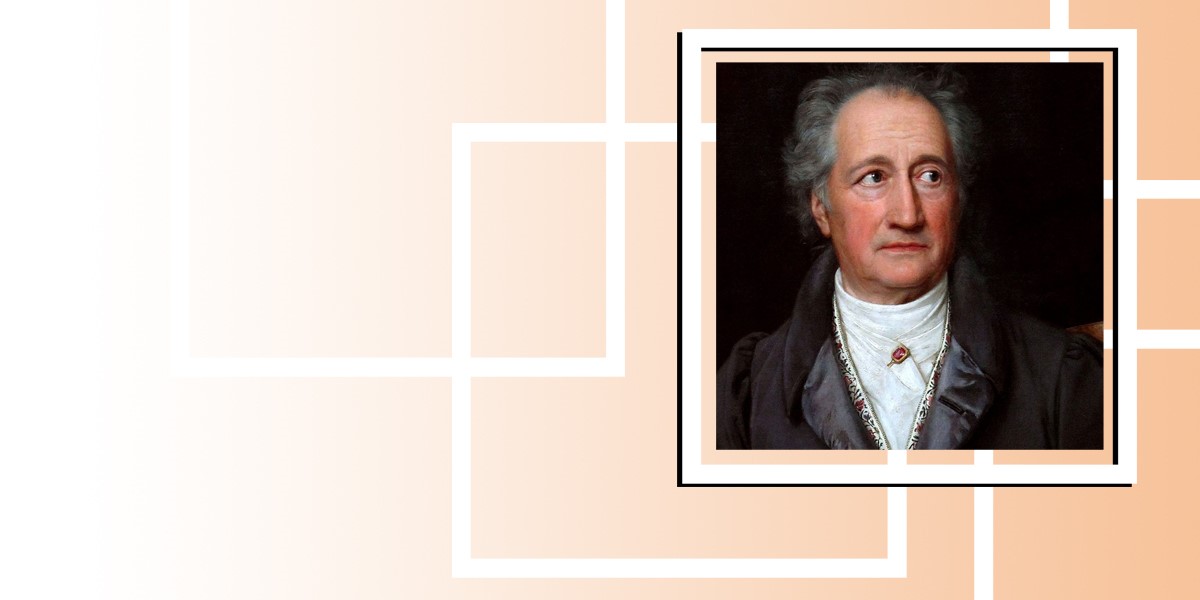

ইয়োহান ভোলফগাং ফন গ্যোটে ২৮ আগস্ট ১৭৪৯ইং জার্মানির ফ্রাঙ্কফুটে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময় তার জন্মস্থানের চাইতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স সাহিত্য, সংস্কৃতি ও আধুনিকতায় অনেক এগিয়ে। সেখানে দর্শন ও সমাজ চিন্তায় এসেছে বিশাল পরিবর্তন। ইংল্যান্ডে ততদিনে বুর্জোয়া গণতন্ত্র চালু হয়ে গেছে, কিন্তু জার্মানিতে তখনো সামন্তপ্রথার সমাজব্যবস্থা। জার্মানিতে তখন এই সামন্ত দরবারসমূহতেই শিল্পকলা, বিজ্ঞান এবং দর্শনের চর্চা হতো। গ্যোটের প্রতিভার চমক শৈশবেই তার নিজ রূপে প্রকাশের অপেক্ষায় ছিল। শৈশবেই তিনি লিখেছিলেন তাঁর প্রথম কবিতা। সে সময় তিনি বিভিন্ন জনের অনুরোধে বেনামীতেও অনেক কবিতা রচনা করেন।

তাঁর ভাষা নৈপুণ্যের কারণে অনেক বন্ধু তাকে বিশেষ অনুরোধ করতেন আর সেই অনুরোধ রক্ষা করতে গিয়ে তাদের প্রেমিকার জন্য প্রেমপত্র লিখে দিতেন। কবিতা, নাটক ও প্রেমপত্র লেখার হাতেখড়ি হয়েছে শৈশবকালেই, যা তাঁর পরবর্তী জীবনে প্রতিভা বিকাশের প্রকাশ মাধ্যম হয়ে ওঠে। গ্যোটে সাহিত্য সাধনায় হেবেংকেলমানের নিকট তালিম নেয়ার সময় তৎকালীন জার্মানিতে ‘গোটহোল্ড ইফ্রেইম লেসিং’-এর ‘লাওকোন’ নামের একটি বিখ্যাত নাটক প্রকাশিত হয়েছিল। নাটক পাঠে মুগ্ধ হয়ে গোটহোল্ডের সন্ধানে নিজ আবাস ছেড়ে ড্রেসডেন চলে যান। অবশেষে দেখা পান এবং পরবর্তীতে আরও অনেক বিখ্যাত সাহিত্যিকের সান্নিধ্যে আসেন। বাড়িতে মুখোশ নাটকের অভিনয় দেখে এতোটাই মুগ্ধ হন যে, বাকি জীবন তিনি নাটক প্রেম থেকে দূরে সরে যেতে পারেননি।

সাহিত্য ও সংস্কৃতির কোনো ধর্ম থাকে না। শুরু হয়তো কোনো বিশেষ ধর্ম বা গোত্র থেকে হতে পারে, কিন্তু তার গ্রহণযোগ্যতাই তাকে ব্যাপকতা এনে দেয়। এই ব্যাপকতার কোনো নির্দিষ্ট গণ্ডি-ধর্ম-জাতপাত নেই। সুতরাং আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি সাহিত্য-সংস্কৃতি হচ্ছে ধর্ম-বর্ণ-জাত নিরপেক্ষ। এ কারণেই সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বেশ কিছু বরেণ্য ব্যক্তিত্ব বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠেন। তেমনই সক্রেটিস, এরিস্টটলদের মতোই আরেকটি নাম গ্যোটে। ছিলেন রোমান্টিক ধারার কবি, কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের আগে ও পরে ক্লাসিক্যাল ভাবধারায় নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। তাঁর প্রথম ক্লাসিক্যাল চিন্তাভাবনার ফসল ছিল “এগমন্ট” এবং “তাসো” কিন্তু সেই সময় ক্লাসিক্যাল পরীক্ষায় তেমনভাবে উত্তীর্ণ হতে পারেননি। পরে তার প্রিয় বন্ধু শিলার তার সঙ্গী হন। গ্যোটের সৃষ্টি “হেরমান ও ডরোথিয়া” এবং শিলারের “ভিলহেলম টেল” তাদেরকে ক্লাসিক্যালে খ্যাতি এনে দেয়। হয়ে ওঠেন ক্ল্যাসিজম আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা। ইউরোপের রেনেসাঁ উত্তর যুগে উইলিয়াম শেকসপিয়রের পাণ্ডিত্যের পাশে একমাত্র গ্যোটের পাণ্ডিত্যকেই পাশাপাশি স্থান দেয়া হয়।

তাঁর লেখনী শক্তিতে এমন একটা চুম্বকীয় ব্যাপার ছিল যে, তাঁর নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া ব্যর্থ প্রেমের ছায়ায় লেখা তাঁর ‘ভের্থরের দুঃখ’ শিরোনামে উপন্যাসে তৎকালীন যুবারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়। ‘ভের্থরের দুঃখ’ উপন্যাসে তাঁর লেখায় সে সময়কালের চিত্রপট দেখতে পাওয়া যায়। আর হয়তো সে জন্যই তখন এ উপন্যাস নিয়ে এতোটাই আলোড়ন সৃষ্টি হয় যে, যুবসমাজে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। বইটি সে সময় অনেকগুলো ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তা এতোটাই আকাশচুম্বী হয়ে পড়ে যে, তখন চীনের শিল্পীরা চীনামাটির পাত্রের গায়ে উপন্যাসের নায়ক-নায়িকার ছবি এঁকে তাদের ব্যবসার প্রসার ঘটায়। এই উপন্যাসটি তাঁকে দেশ-বিদেশে বিখ্যাত করে তোলে।

অত্যন্ত প্রতিভাধর জ্ঞানীরাই নাকি আবার খেয়ালি হয়। গ্যোটের বয়স তখন ছাব্বিশ। খ্যাতি যখন তাঁর পদযুগল চুম্বন করছে তখনই তিনি ঘটিয়ে বসলেন অদ্ভুত কাণ্ড। তিনি ভাইমার নামক এক সামন্ত রাজ্যের ডিইকের সাথে সখ্য গড়ে তোলেন। পাড়ি জমান সেই রাজ্যে এবং সেখানকার মন্ত্রিপরিষদে খনিজসংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় লেখালেখিকে শিকোয়ে তুলে রাষ্ট্রনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। সেই সময়টাতে তাঁর দু’চারটা অনবদ্য কবিতা রচনা ব্যতীত তাঁর সাহিত্যচর্চা প্রায় পুরোটাই বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী এগারো বছর তিনি ওই রাজ্যের ডিউকের বন্ধুত্বে বিভোর হয়ে থাকেন।

গ্যোটে তাঁর সাতাশ বছর বয়সকালে আমেরিকার স্বাাধীনতা দেখেছেন। এমনকি তিরিশ বছর বয়সে ফরাসি বিপ্লব দেখেছেন। এ সমস্ত ঘটনাবলিও তাঁর উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। আর এসব কারণেই হয়তো সামাজিকভাবে তখনকার জার্মানি পিছিয়ে থাকলেও গ্যোটের চিন্তা-ভাবনা এবং দর্শন এগিয়ে ছিল সময়ের চেয়ে বহুদূর।

জার্মানির সে সময়কে ঝড়ঝাপটার যুগ বলা হলেও সে সময়ও রোমান্টিক সাহিত্যচর্চা ছিল উল্লেখ করার মতো। গ্যোটেও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাঁর এই রোমান্টিক সাহিত্যের মাঝেও এমন কিছু ছিল যা পাঠকের মনকে আন্দোলিত করতো আর সে উল্লেখ আমি পূর্বেই করেছি, তাঁর ‘ভের্থরের দুঃখ’ উপন্যাসের ক্ষেত্রে ।

তৎকালীন ইউরোপের ঝড়ঝঞ্ঝা যুগের উজ্জ্বল নক্ষত্র গ্যোটে যখন একটি সামন্ত রাজ্যের বন্ধুত্ব এবং মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করলেন তখনই প্রশ্ন উঠল, ‘তবে কী তিনি তার যুগের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করলেন?’ আপাত দৃষ্টিতে সেটাই প্রতীয়মান হয় বৈকি! গ্যোটে তাঁর জীবনের দশ বছর সময় সাহিত্যকে অনেকটা পাশ কাটিয়ে রাজনীতিতে কাটিয়ে দিলেন। রাজনীতি এবং বিলাসিতার মাঝেই তার সময় কাটলো এবং এর পরই ঘটল তাঁর পরিবর্তন। এ প্রসঙ্গে অন্নদা শঙ্কর তাঁর ‘কবিগুরু গ্যোটে’ প্রবন্ধে বলেন, “দশমীতে বিসর্জনের জন্য অপেক্ষা না করে নবমীতে অপসারণ শ্রেয়। গ্যোটে সময় থাকতে সরে দাঁড়ালেন। তার পরে কী করবেন তা ভেবে স্থির করতে আরও দশ-বারো বছর সময় নিলেন। একই মানুষ কবি হবে, বীর হবে, এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে আছে কিনা সন্দেহ। থাকলেও নিশ্চয়ই প্রথম শ্রেণির নয়। রোমান্টিক কবিরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিভে যায়। যারা নিভতে চায় না তাদের বড় জ্বালার জীবন। হয় তারা কথার সঙ্গে কাজের সঙ্গতি রাখতে গিয়ে কাজের লোক হয়ে উঠে কাব্য ছেড়ে দিয়েছে, না হয় তাঁরা সুর বদলে দিয়ে রোমান্টিকের বদলে ক্লাসিক ধরেছে। ক্লাসিক সাহিত্যিকদের কাছে কেউ বিদ্রোহ-বিগ্রহ আশা করে না। আশা করে প্রশান্ত উপভোগ বা রূপভোগ। যারা স্বাভাবিকভাবেই ক্লাসিক ভাবধারায় চলে আসছে তাদের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু যে বেচারা রোমান্টিক পথ ছেড়ে ক্লাসিক পথ ধরবে তার পক্ষে এ যেন মৃত্যু ও নব জন্মগ্রহণ।”

গ্যোটের জীবন থেকে দশ বছর অতিবাহিত হয়ে গেল। হঠাৎ তিনি তার রাজপ্রসাদ ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা পোষণ করলে বন্ধু মানভেরের সামন্ত রাজা তাকে অনুমতি দিলেন। এর পরেই গ্যোটে সেখান থেকে ইতালি চলে গেলেন। সেখানে বছর দেড়েক থেকে নিলেন সাহিত্যের ক্লাসিক্যাল শিক্ষা।

১৭৯৪ সালে গ্যোটের জীবনে এক উল্লেখযোগ্য সময়। এই সময়ই জার্মানির অপর এক শক্তিশালী কবি শিলারের সাথে পরিচয় এবং প্রগাঢ় বন্ধুত্ব তৈরি হয়। পরবর্তীতে কবি শিলারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি জার্মান সাহিত্যে একটা দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যাগী হন। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টায় বাধা আসে এবং দাবি উঠতে থাকে একটি জার্মান জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির। কিন্তু তিনি তা মেনে না নিয়ে সরাসরি মন্তব্য করেন, ‘জার্মানরা এখনো একটা জাতি হয়ে ওঠেনি, সুতরাং জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কথা উঠতেই পারে না’। তিনি সরাসরি বলে দিলেন ইংরেজ ও ফরাসিদের মতো জার্মানদের ইতিহাস কাঠামো নেই। সুতরাং অন্যদের যা কিছু ভালো বিনা সংকোচে গ্রহণ করা উচিত। এর পরই তিনি জার্মানির অতি পরিচিত এক লোককাহিনি অবলম্বনে সৃষ্টি করলেন তার বিখ্যাত কাব্যনাটক ‘ফাউস্ট’। আর এখানে তিনি ব্যয় করলেন জীবনের পঞ্চাশ বছর।

জার্মানিরা যে একটা জাতি হয়ে ওঠেনি, তাঁর এই উক্তির পেছনে ছিল যথেষ্ট যুক্তি। তখনকার জার্মানিরা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের তুলনায় অনেক পিছিয়ে ছিল। জাতীয়তার ধারণা তখন তাদের ধারে কাছেও ছিল না। দেশটি অনেকগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্যে বিভক্ত ছিল। আর ওই সকল সামন্ত রাজাদের মাঝে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকতো এবং এই অবস্থাকেই তখন ঝড়ঝঞ্ঝা অবস্থা অবহিত করা হতো। এসবের মাঝেও গ্যোটে ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

ভাইমার থেকে চলে যাবার পর রোমে অবস্থান কালেই তার সাহিত্য জীবনের পরবর্তী অধ্যায় শুরু হয়ে যায়। রোমে অবস্থানকালেই তিনি তার ‘ইফিগেনিয়া’ এবং ‘এগমন্ট’ নাটক দুটির কাব্য রূপ দেন। এবং পরপরই রোমান কবি টাসসোর জীবনাবলম্বনে ‘টাসসো’ নাটকটি সমাপ্ত করেন। গ্যোটের ক্লাসিক্যাল কীর্তিগুলোর মাঝে ‘হেরমানও ডরোথেয়া’ অন্যতম।

গ্যোটের জীবনে প্রেমের বসন্ত ফুটে উঠেছিল বেশ কায়েকবার কিন্তু তিনি স্থায়ী হন ক্রিশ্চিয়ানা ভালপিয়াসের সাথে। এই ভালপিয়াসের গর্ভে গ্যোটের একমাত্র বেঁচে থাকা পুত্র সন্তান আউগস্টের জন্মগ্রহণ।

আজ থেকে প্রায় দুইশত বছর পূর্বে গ্যোটের বিশ্বসাহিত্যে অবগাহনও চমৎকৃত করে। তিনি গ্রিক সাহিত্যের হোমারের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন। সোফোক্লিস, ইউরিপিদিস প্রমুখ গ্রিক নাট্যকারের লেখায় জ্ঞান লাভ করেন। জার্মানিতে শেকসপিয়রের নাট্যকলার জনপ্রিয়তায় তাঁর ছিল অগ্রণী ভূমিকা। পারসিক সাহিত্যের জনপ্রিয় কবি হাফিজের কবিতার অন্তর্নিহিত রসের আস্বাদও তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি হিন্দু সংস্কৃতির প্রতিও ছিল তার গভীর অনুরাগ। তিনি কালিদাসের সৃষ্টি সৌন্দর্য প্রতিমা শকুন্তলার প্রেমে মত্ত হয়ে তা নিয়েও কাব্য চর্চা করেছেন।

গ্যোটেকে সারা বিশ্বমহাকবি বললেও, শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর এবং কাজী আবদুল ওদুদ তাঁকে ‘কবিগুরু’ হিসেবেই অভিহিত করেছেন। গ্যোটেকে নিয়ে লেখা কাজী অবদুল ওদুদ সাহেবের গ্রন্থটির নাম দিয়েছিলেন ‘কবিগুরু গ্যোটে’। একালে আমরা কবিগুরু বলতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকেই বুঝি। কিন্তু গ্যোটের রচনা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় কেন তিনি কবিগুরু হিসেবে গণ্য। আহমেদ ছফার ভাষায় “সাহিত্য সাধনা ও মনন চর্চার যে ধারাটি তিনি চালু করেছিলেন, তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালের বেনেদিত্তো ক্রোচে, আলবার্ট সোয়াইজার, টমাস মান থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত সকলে এই একই ধারা অনুসরণ করে গেছেন।” সে হিসেবে গ্যোটেকে কী কবিদের গুরু কবি অর্থাৎ কবিগুরু বলা যায় না!

শুরুতেই বলেছিলাম, গ্যোটে শুধু কবি বা সাহিত্যিকিই ছিলেন না, তিনি বিজ্ঞানীও ছিলেন; ছিলেন রাজনীতিকও। অন্যান্য অনেক বড় বড় সাহিত্যিকের তুলনায় গ্যোটের সাহিত্যের বাস্তব দিক ছিল তার সত্য বলার সাহস এবং নির্ভীক চিত্ত। তার রচনা বা জীবন নিয়ে “পাছে লোক কিছু বলে”, সে পরোয়া তিনি কখনো করেননি। ভালো হোক মন্দ হোক যা করেছেন সাহসের সাথেই করেছেন। গ্যোটের মধ্যে নিখাঁদ সত্যের পরিমাণ অনেক বেশি। তাঁর সাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি সাহিত্যের সাথে বিজ্ঞানের সংযোগ ঘটানোর প্রয়াস করেছেন। কাব্যনাটক ‘ফাউস্ট’ রচনা করতে পঞ্চাশ বছর সময় লাগাই প্রমাণ করে যে গ্যোটে বাস্তবতা ও সাহসের সাথে সাহিত্য রচনা করেছেন। কল্পনাতে আশ্রয় গ্রহণে তার ছিল প্রচণ্ড অনীহা। অস্কার ওয়াইল্ড গ্যোটে সম্পর্কে বলেছিলেন, “গ্যোটের কাছ থেকে যে বিপুল পরিমাণ ঋণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করেছি, গ্রিক যুগের পরে অন্য কোননো মনীষী এককভাবে আমাদের তেমন ঋণী করতে পারেননি।”

গ্যোটের জীবনের একটি মহান দিক উল্লেখ না করলে আমি মনে করি আমার লেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি অভিজাত বংশের সাথে সম্পর্কিত থাকলেও কখনই কোনো শ্রেণির মানুষকে নীচ জ্ঞান করেননি। মানুষকে তিনি মানুষ হিসেবেই বিচার করেছেন এবং নির্দ্বিধায় যে কোনো শ্রেণির মানুষের সাথে সখ্য গড়েছেন। প্রাণ খুলে মিশেছেন যা দয়াপরবশ হয়ে নয়, বরং সরল সহজ হৃদয় নিয়ে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে উৎকৃষ্ট প্রমাণ তাঁর বিবাহিত জীবন। অভিজাত শ্রেণির না হয়েও ক্রিশ্চিয়ানা ভালপিয়াসের সাথেই তিনি জীবনের গাঁটছড়া বেঁধেছিলেন।

One Comment

ভালো লাগলো