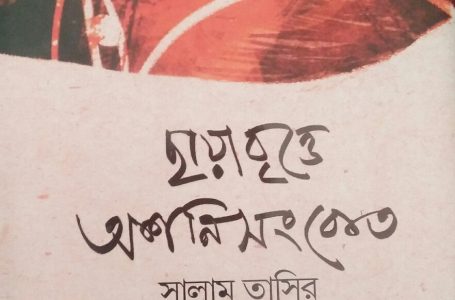

[কথাসাহিত্যিক আনোয়ার হোসেন বাদলের উপন্যাস পাথুরে মাটির কিষাণ ৪৫ পর্বে রচিত। শিল্প-সাহিত্যের অন্তর্জাল, অনুপ্রাণনের ধারাবাহিক বিভাগে এই উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে। চলতি সংখ্যায় উপন্যাসটির প্রথম ৫ টি পর্ব প্রকাশিত হলো। -সম্পাদক]

পর্ব-১

মেট্রোরেল থেকে দমদম স্টেশনে নেমে জমিরুদ্দিন একেবারে হকচকিয়ে যান। বনগাঁ লোকালে উঠে যখন শিয়ালদা’র উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছিলেন তখনও স্টেশনগুলোতে লোকজনের তেমন ভিড় জমেনি। ট্রেনের সিটগুলোও বেশ ফাঁকা ফাঁকা ছিল। ক্রমে ভিড় বাড়তে বাড়তে এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়ায় যে, জমিরুদ্দিনের অনভ্যস্ত শরীর আর সহ্য করতে পারে না। লোকজনের পরামর্শে তাই পথে কী একটা স্টেশনে নেমে মেট্রোরেল ধরে দমদম এসে পৌঁছান। চল্লিশ বছর আগে জমিরুদ্দিন তার কৈশোরে একবার কলকাতা এসেছিলেন তখনকার পরিবেশের সাথে বর্তমান পরিবেশের কোনো মিল খুঁজে পান না তিনি। তখন মেট্রোরেল ছিলই না, এতো দালান-কোঠা, গাড়ি-বাড়িও ছিল না, মানুষের এতো ভিড়ও ছিল না। তখন এসেছিলেন পেটের দায়ে আর এবারে এসেছেন ফেসবুকীয় বন্ধুদের আহ্বানে শখের বশে। বিশেষ করে মালা মুখার্জী নামের জনৈক বন্ধুর আমন্ত্রণে কয়েকদিনের জন্য কলকাতা ঘুরতে এসেছেন জমিরুদ্দিন মিয়া।

বাংলাদেশের দক্ষিণ জনপদের একটি আগ্রাসি নদীর নাম পায়রা। নদীটি নন্দিত এবং নিন্দিতও। নন্দিত তার রূপ মাধুর্যের কারণে আর নিন্দিত তার রাক্ষুসে স্বভাবের জন্যে। সেই পায়রাপাড়ের মানুষ এই জমিরুদ্দিন। নদী ভাঙনে তার পিতৃপরিচয় অনেকটাই মুছে গেছে তবু সেই নদীকে ভালোবেসে তার পাড়েই তার ঠিকানা আর নদীকে আশ্রয় করেই তার জীবন জীবিকা। নদীপাড়ের মানুষেরাই তার আপনজন। সেই নদীপাড়ের আপনজনেরাই যখন ঠাট্টা মশকরা করে বলেন,

-দেশ- দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো জমিরুদ্দিন মিয়ার একটা ঘোড়ারোগ। জমিরুদ্দিন মিয়া তখন হাসেন, তিনি তাতে গা করেন না বরং এক ধরনের প্রশান্তি বোধ করেন।

ষাট ছুঁইছুঁই বয়সের সেই জমিরুদ্দিন মিয়া দমদম স্টেশনের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে একেবারে বোকা বনে যান। বিশাল বিশাল রাস্তা, সে রাস্তায় বিশাল বিশাল গাড়ি। নিরন্তর ছুটে চলছে বাস, ট্রাম, ট্যাক্সি। ফুটপাতে হাজারও মানুষের বিরামহীন ছোটাছুটি। কারও এক মুহূর্ত দাঁড়াবার ফুরসত নেই। কোন দিকে যাবেন, কেমনে যাবেন কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারছেন না।

শৈশবে নদী ভাঙনের কবলে সবকিছু হারিয়ে নিজে স্রোতের শ্যাওলার মতোই ঘুরে ঘুরে কাটিয়ে দিয়েছেন জীবন। তথাকথিত সমাজের প্রতি এক ধরনের বিতৃষ্ণা আর প্রচলিত রীতি রেওয়াজের প্রতি অনাগ্রহ তাকে তাড়িত করেছে নিরন্তর। তবু জমিরুদ্দিন মিয়ার আনন্দের শেষ নেই। কেমন আছেন জমিরুদ্দিন ভাই? কেউ এমন প্রশ্ন করলে জমিরুদ্দিনের জবাব- আছি ভাই, আমিতো অল টাইম ফাস কেলাশ, বলেই হাসবেন তিনি।

জমিরুদ্দিনের জমি-জিরাত, বিত্ত-বেসাত তেমন হয়নি। আবার কারও কাছে হাত পাততে হয় এমনও নয়। আসলে কোনো কাজই ঠিকমতো করেননি। পেশায় গ্রাম্য ডাক্তার, তাও যদি মন লাগিয়ে করতেন! সুতরাং চল্লিশ বছর আগের আর্থিক অবস্থা থেকে খুব বেশি পার্থক্য হয়নি তার। কলকাতা ঘুরতে যাবেন এমন খবরে তার পরিচিতজনরা হাসি-মশকরা করে জিজ্ঞেস করেছিল-

-কী খবর জমিরুদ্দিন ভাই, হোনলাম এফির বোলে এক্কেবারে কইলকাতা পর্যন্ত যাইবেন? -হ ভাই, কদিন আর বাঁচুম! ইউরোপ, আমেরিকা যামু হে যোগোতা তো অইলো না, বাড়ির ধারের দ্যাশটা এট্টু দেইক্কা আইতে চাই।

গাঁয়ের লোকজন বলে- যায়ন, আমনের টাহা পয়সা আছে মন মতো ঘুইর্রা লয়ন। জমিরুদ্দিন মিয়া হেসে বলেন-

-চল্লিশ বছর আগে যখন গ্যাছেলাম তহন কী টাহা-পয়সা আল্লে? আল্লেনাতো, তবুতো গ্যাছেলাম। আমনেরাতো যায়ন নাই। আরে ভাই, মাইনষের ইচ্ছেই অইলো বড়ো কতা। ইচ্ছের কাছে কোনোকিছু আটকায়ে থাহে না। ব্যবস্থা আল্লায়ই কইর্রা দেয়। আগেতো ভিসা হউক! আইজগো কামডা আইজ করি, কাইলগোডা কাইল দেকমুয়ানে।

আসলে অর্থবিত্তের প্রতি তার তেমন আগ্রহ সেই শৈশব থেকেই ছিল না। মাত্র বছর পাঁচেক ঘর-সংসার করার পর নদী ভাঙনের মতো যখন তার স্ত্রী মেহেরজানও তাকে ছেড়ে চলে যায় তারপর তিনি আর বিয়ে থা করেননি। সংসারের সুখকর সেই পাঁচ বছরও তার কাছে বুঁদবুঁদের মতো মিলিয়ে গেলো। তবে সেই পাঁচ বছরের সংসারে তার আর্থিক সচ্ছলতা কিছুটা এসেছিল আর সেই ভিতের উপর দাঁড়িয়েই কেটে গেছে জীবন।

পরবর্তীতে স্ত্রী মেহেরজানের রেখে যাওয়া ছেলে রিশাদের মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন তার অনিরুদ্ধ যৌবনের সোনালি দিনগুলো। বিয়ের আগে একটি ফার্মেসিতে সেলসম্যানের কাজ করতেন জমিরুদ্দিন। সেখানেই প্রাথমিক চিকিৎসার কাজটা শিখেছিলেন। সেই কাজটিকেই রুজি রোজগারের পেশা হিসেবে বেছে নিয়ে আজ অব্দি ভাঙন কবলিত নদীজনদের সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। এইসব করে দু-দশ টাকা যাও কামিয়েছেন তাও ঐ ছেলের পড়ালেখা আর পথে প্রান্তরে ঘুরে ফিরে শেষ করে দিয়েছেন।

গ্রামের নাম বিনয়কাঠি। গ্রামটি পায়রা নদী ঘেঁষে উত্তর-দক্ষিণে প্রশস্ত। এই গ্রামের পরও একটি গ্রাম ছিল তার নাম রাজগঞ্জ ,যা বহু আগেই নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। জমিরুদ্দিনের বাবা জহিরুদ্দিন মাস্টার ছিলেন রাজগঞ্জ গ্রামের মানুষ। তিনি বিনয়কাঠি হাই স্কুলের শিক্ষক ছিলেন, মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। রাজগঞ্জ গ্রামটি ভেঙে যাবার পর জহিরুদ্দিন মাস্টার বিনয়কাঠির পশ্চিম প্রান্তে নদীর পার ঘেঁষে আবারও বাড়ি করেছিলেন। সময়ের বিবর্তনে সে বাড়িটিরও প্রায় চারের তিন অংশ নদীতে বিলীন হয়ে গেছে। জমিরুদ্দিনের পরোপকারী চরিত্র আর চিকিৎসা পেশায় সেবার মনোভাবের কারণে নদী তীরবর্তী গ্রামের কৃষক এবং জেলে পরিবারগুলোর কাছে যারপরনাই শ্রদ্ধার ও ভালোবাসার একজন মানুষ। তারা বলে-

-জমিরুদ্দিন ভাই দেশে-বিদেশে ঘুইর্রা ঘুইর্রা এতো কী দেহেন?

জমিরুদ্দিন হেসে বলেন- দ্যাহার কী শ্যাষ আছেরে ভাই। খোদার দুন্নই, খোদার দেওয়া চোউখ দিয়ে যতটা দেইক্কা লওন যায়। চোখ বুঝলেতো সবই আন্ধার, সবইতো ফাঁকি। -তা ঠিকই কইছেন। আমনে অইছেন সুখী মানুষ। এউক্কা পোলা ছাড়া তিনকুলে খাওইন্না কেউ তো নাই, যা মোঞ্চায় সবই করতে পারেন। তয় টাহা খুয়াইয়া এসব দেইক্কা কী অইবে? কত লোক কতকিছু করলে, আমনে শিক্ষিত আর জ্ঞানী মানুষ অইয়াও যেই মানু হেই মানুই রইয়া গেলেন।

হাসেন জমিরুদ্দিন, বলেন- তোমরাও কামাও, টাহা পয়সা, দালান কোডা করো। আমি পথের মানু, পথে পথে মানুষ দেইক্কা জীবন কাডাইয়া দিলাম। সবাই জমিরুদ্দিনকে একটু সমীহ করেন। তার অনেক জানাশোনা, অনেক পড়াশোনা। জমিরুদ্দিনের কথায় বড়ো ধার, আর ওজনও। গ্রামের মানুষ জমিরুদ্দিনের জ্ঞানের পরিধি আর অন্তর্দৃষ্টিকে সম্মান করে। বলে- -মানুষ দ্যাহার মধ্যে কী আছে জমিরুদ্দিন ভাই? কী যে কয়ন, আমনের মতিগতি আসলেই বোঝদে পারি না। হাসেন জমিরুদ্দিনও। বলেন- মানুষইতো সব। পৃথিবীতে মানুষই সার কথা-শেষ কথা। দুনিয়ায় মানুষের চাইতে বড়ো আর কী আছে? তাইতো জন্মাবধি কেবলই মানুষ দেখি- মানুষ পড়ি। মানুষ দেহার শখ আমার কোনোদিনও শেষ হইবে না।

সেই জমিরুদ্দিনের জীবনের এ পর্যায়ে এসে তার মনে হয়েছে বাংলাদেশের যে অংশটি কাঁটাতারের ওপারে আছে, যেখানে তার কিশোরবেলার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেখানে একবার যাওয়া দরকার। কেমন আছে সে অঞ্চলের মানুষগুলো? আহা! একই ভাষাভাষী, একই সংস্কৃতির মানুষগুলো যারা সীমান্তের ওপার রয়েছে কেমন তাদের জীবন! কেমন তাদের চালচিত্র? এসব দেখতেই মনস্থির করে কোন এক পলাশ ফোটা, কোকিল ডাকা বসন্তে বেড়িয়ে পড়েন জমিরুদ্দিন।

সীমান্তের বোডিং পাস হয়ে বনগাঁ স্টেশনে পৌঁছাতেই সকাল আটটা বেজে যায়। ট্রেন ছাড়ার সময় ভিড় কিছুটা কম থাকলেও প্রত্যেক স্টেশন থেকে শত শত লোক উঠছে। দাঁড়িয়ে, ঝুলে, চাপাচাপি গাদাগাদি-ঠাসাঠাসি করে ছুটছে মানুষ। সবার গন্তব্য কলকাতা। ফিরতি গাড়িগুলোতে তেমন ভিড় হয় না। বিকেলে অফিস ছুটির পর আবার ফিরতি গাড়িতে ভিড় বেড়ে যায় তখন আবার কলকাতাগামীদের তেমন কষ্ট থাকবে না।

জমিরুদ্দিনের নির্দিষ্ট কোনো গন্তব্য নেই। ভিসা আছে অনেকদিনের। কিন্তু কদিন থাকবে তার কোনো ঠিক নেই। তবে চল্লিশ বছর আগে রিপন স্ট্রিটের একটি হোটেলে কাজ করেছিলেন, স্থির করেছেন যে, কলকাতা পৌঁছে ঐ হোটেলটি খুঁজে পেলে সেখানে উঠবেন অথবা কোনো আশ্রম খুঁজে নিবেন। কিন্তু রিপন স্ট্রিট কোন দিকে, কতোদূরে? কার কাছে জিজ্ঞেস করবেন? তিনি এন্ড্রয়েড বের করে জিপিএস অন করেন। গুগল থেকে বের করেন কলকাতার ম্যাপ। গুগল ম্যাপ কেমন করে ব্যবহার করতে হয় এবার ছেলের কাছে শিখে নিয়েছেন জমিরুদ্দিন। মনে মনে ভাবেন -আহা এ নতুন প্রজন্ম কতকিছু জানে?

হ্যাঁ, ম্যাপের মধ্যে ঐ তো পার্ক স্ট্রিট, তার পেছনেইতো রিপন স্ট্রিট। জমিরুদ্দিন হেঁটে রাস্তা পাড় হয়ে হাতে চালিত একটি রিকশায় ওঠেন। রিপন স্ট্রিটের সস্তা দামের সেই হোটেলটি খুঁজে নিবেন, সেখানেই থাকবেন। তার ধারণা মানুষ চিনতে হলে, মানুষ পড়তে হলে পাঁচতারকা হোটেলে নয়, থাকতে হবে পান্থশালায়, ফুটপাতে, আশ্রমে। ফেসবুকের কল্যানে ধর্মতলা, পার্ক স্ট্রিট, সল্ট লেক আর হাওড়ায় বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধব রয়েছে। কলকাতার বাইরেও আছেন অনেকে কিন্তু তাদের কারও বাড়িতে উঠবেন না। যদিও এদের দু-একজনের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছে রয়েছে জমিরুদ্দিনের।

পর্ব-০২

চল্লিশ বছর আগে ক্ষুধার তাড়নায় জমিরুদ্দিন যখন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে গিয়েছিলে তখন তার বয়স সতেরো-আঠারোর বেশি ছিল না। জীবন-জীবিকা, সীমান্ত সংশ্লিষ্ট রীতি-রেওয়াজ ইত্যাকার বিষয়ে তখন তার তেমন কোনো ধারণাই জন্মেনি। চোরাইপথে সীমান্ত অতিক্রম করে ওপারে যাওয়া অতঃপর সেখানে অবস্থান করে কাজকর্ম করার সেইসব দিনগুলোর কথা মনে হলে আনন্দ বেদনার মিশেলে জমিরুদ্দিন অনেকটা নস্টালজিক হয়ে যান। সেসব স্মৃতির উপর ধুলো-ময়লার আস্তর পড়েছে ঠিকই, কিন্তু অবসর পেলেই তা আবার ঘুরেফিরে দেখা দিয়ে যায়।

তখন বৈশাখ মাস। গ্রামে গ্রামে কৃষি জমিতে নতুন পানি উঠেছে, সে পানিতে নতুন উদ্যমে কৃষকরা হাল চাষ শুরু করেছে। আউশ আর বোরো ধান চাষের জন্যে কৃষকদের ব্যস্ততার শেষ নেই। বৈশাখ মাস এলেই রবি শস্যের জন্যে বাঁধ দেওয়া খালগুলো কেটে দেওয়া হয়। সোতা খাল, ডোবা, নালা নিচু জমিতে হুরমুর করে ঢুকে পড়ে নতুন পানি। সে পানিতে শিং, কৈ, মাগুর, গুলিশা ইত্যাদি নানান মাছের আনন্দোৎসব। ডিম ছাড়ার জন্যে তারা উঠে আসে নতুন পানির সাথে। রাতের বেলা নারিকেল পাতার মশাল জ্বালিয়ে সে মাছ কুপিয়ে ধরার মৌসুম। গ্রাম বাংলার এ এক চিরায়ত প্রথা।

গ্রীষ্মের তেমনই এক সন্ধ্যেরাতে কাজের সন্ধানে কিশোর জমিরুদ্দিন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের বসিরহাটে গিয়েছিল। ভ্যাপসা গরম আর দুর্গন্ধের মধ্যেই সীমান্ত অতিক্রমের সেই প্রথম রাতটি কেটে গিয়েছিল। ভাঙাচোরা একটি ঘরের মধ্যে খড়ের গাদায় কোনোমতে ঠাসাঠাসি করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন সাতজন মানুষ। ঘরটি মূলত গোয়াল ঘর, দুটি গরুও ছিলো ঘরটির মধ্যে। গরু দুটো জাবর কাটছে আর পায়ুপথে দুর্গন্ধময় বায়ু ছড়াচ্ছে। মশা আর পোকামাকড়ের কামড়ে শরীরের নানান জায়গায় ফুলে উঠেছে, এভাবেই রাতশেষে দূরে কোনো মসজিদ থেকে আযানের শব্দ ভেসে আসে। ক্রমে অন্ধকার কিছুটা ফিকে হয়। পরস্পরের মুখগুলো তখন স্পষ্ট হতে থাকে।

ঝাউডাঙা সীমান্ত ফাঁড়ির বিডিআর জওয়ানদের চোখ ফাঁকি দিয়ে সোনাই নদীর ঘাট। তারপর সে নদী পাড়ি দিয়ে ওরা যখন ভারতে প্রবেশ করেছিলে তখন রাত আনুমানিক দশটা। অন্ধকারে কেউ কাউকে দেখতে পায়নি, শুধু অনুমান করেছিলে পরস্পরকে। কারো সাথে কেউ কোনো কথাও বলতে পারেনি, আলাপচারিতা নিষেধ। শুধুই পা ফেলে সামনে চলা। এভাবে টানা দেড়ঘণ্টা হাঁটার পর শংকর দাসের বাড়ি। বাড়ি বলতে নিবিড় পল্লিতে ঘন জঙ্গলে ঘেরা ছনের চালার নিচে ভাঙাচোরা বেড়ার দুখানা ঘর। তারই একটি ঘর এই গোশালা।

এ পথে জমিরুদ্দিন একেবারেই নতুন। তবে সে বুঝতে পারে যে, বাকিদের নিয়মিত আসা-যাওয়া আছে। জমিরুদ্দিন এসেছে কলারোয়ার উত্তমের সাথে। উত্তমই ওদের দলনেতা। জমিরুদ্দিন ভেবেছিল যে, সীমান্ত অতিক্রমের এই অভিযানে ওরা শুধু দুজনই যাচ্ছে অথচ ঝাউডাঙা ফাঁড়ি বামে রেখে ওরা যখন সোনাই নদীর ঘাটে পৌঁছায় তখন দেখা যায় আরও পাঁচজনের একটি দল ওদের সাথে নৌকায় উঠে বসেছে। উত্তমের সাথে এদের আলাপচারিতায় জমিরুদ্দিন বুঝতে পারে এরাও তার মতোই উত্তমের সাথে ওপারে যাচ্ছে। কিন্তু এরা কারা, কোত্থেকে এসেছে এসবের কিচ্ছু জানতো না জমিরুদ্দিন।

একবার জিজ্ঞেস করেছিলো- উত্তম দা, এরা কী আমনের লগেই যাইবে? অন্ধকারে উত্তম মুখে আঙুল রেখে ফিসফিস করে বলেছিল- চুপ কর, কথা কইসনে। নদী পার হয়ে নি, পরে সব কবানে।

উত্তমের সাথে পরিচয়ের সময় জমিরুদ্দিন জেনেছিল যে তার মামা বাড়ি ভারতের বসিরহাটে। এ পথে উত্তমের নিয়মিত যাতায়াত আছে। একা হলে দিনের আলোতেই সে আসতে পারতো কিন্তু সাতজনের এ দলটি নিয়ে দিনের আলোতে সীমান্ত অতিক্রমের ঝুঁকিটি নেয়নি উত্তম। তাছাড়া ঝাউডাঙার বর্তমান হাবিলদার বড়ো কড়া স্বভাবের। তার কাছে অপরাধীর কোনো ক্ষমা নেই।

তবু থেমে থাকে না সীমান্তে অবৈধ কার্যক্রম। আর পাসপোর্টবিহীন মানুষ পারাপারতো এখানে নিত্যদিনের ব্যাপার। পাসপোর্টবিহীন পারাপারের মানুষগুলোকে সীমান্তের ভাষায় বলা হয় ‘ধুর’। এই ধুরদের পারাপারের একটি গোপন সিন্ডিকেট আছে। উত্তম মূলত এই সিন্ডিকেটের একজন দালাল। এই সিন্ডিকেটের সাথে যুক্ত আছে দুদেশের সীমান্ত বাহিনী, মেম্বর-চেয়ারম্যান প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ। উত্তমও যে এই সিন্ডিকেটেরই সদস্য সহজ সরল জমিরুদ্দিন তা বুঝতে পারেনি। ওদের দলে যোগ দেওয়া বাকি পাঁচজনও উত্তমের ধুর হিসেবে এসেছে। এসব বিষয়ে জমিরুদ্দিনের পূর্বাপর কোন ধারণা ছিল না। অনেক দিন পরে সে এগুলো বুঝতে পেরেছে।

জমিরুদ্দিনের সাথে উত্তমের পরিচয় মাত্র কয়েকদিনের। জমিরুদ্দিন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছে মাস খানেক হয়। উত্তম বয়সে বড়ো হলেও জমিরুদ্দিনের সাথে সম্পর্কটা বন্ধুত্বের। জমিরুদ্দিনকে পার করে দেওয়ার জন্যে উত্তম টাকা পয়সার কোনো চুক্তি করেনি। দলের বাকি পাঁচজন মধ্যবয়সী। এরা সকলেই পেটের তাগিদে এসেছে। এরা নিশ্চয়ই টাকার বিনিময়ে পার হচ্ছে তবে জমিরুদ্দিন সে বিষয়ে কিছুই জানে না। বৈশাখের এ সময়টাতে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার এ অঞ্চলে কৃষি কাজের কামলার খুব আকাল চলে।

পিতৃহীন জমিরুদ্দিন যেমন শেকড় ছাড়া তেমনি এক বাউন্ডুলে কিশোর। মেধাবী এ ছেলেটি উত্তমদের গ্রামে এসেছে সপ্তাহখানেক আগে। কলারোয়ার এই গ্রামের নাম আশোকাঠি। এই গ্রামের হেকিম আব্দুল হাই’র বাড়িতে এসেছিল জমিরুদ্দিন। গ্রামে হেকিম আবদুল হাই’র দাওয়াখানা এবং একটি ফোরকানিয়া মাদ্রাসা আছে। তবে দাওয়াখানার একটি সাইনবোর্ড থাকলেও হেকিম সাহেব মূলত একজন ক্যানভাসার। গাছ-গাছরা দিয়ে নিজে নানান পদের ঔষধ তৈরি করেন এবং শহরে-গঞ্জে মজমা মিলিয়ে তা ফেরি করে বেড়ান। সেই সুবাদে খুলনার খালিশপুরে জমিরুদ্দিনের সাথে হেকিম সাহেবের পরিচয়। উত্তমের বাড়ি হেকিম আব্দুল হাইর বাড়ির একেবারে লাগোয়া। আসলে জমিরুদ্দিন খুলনায় এসেছিল জুটমিলে চাকরি পাবার আশায়। তার মা একখান চিঠি দিয়ে তার দূরসম্পর্কের বোনপুত কেরামত সরদারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কেরামত আলীও ভাঙন কবলিত বিনয়কাঠি গ্রামের মানুষ। সে এখন খালিসপুর জুট মিলের ওয়ার্কার। জমিরুদ্দিন খালিশপুর এসে তার মায়ের লেখা চিঠির সাথে তার ম্যাট্টিক পরীক্ষার নিবন্ধন পত্র তুলে দিয়েছিল সরদারের হাতে। চিঠি পেয়ে সব শুনে কেরামত আলী বলেছিলেন-

-আরে তুমিতো দেহি খুবই ভালো ছেলে, বংশীয় পোলা। তোমার মাতাটাতাওতো ভালো-এইসব লেবারি চাকরি বাকরি করবা কীরপান্নে, তুমি বাড়ি যাইয়া কলেজে ভর্তি হও। লেহাপড়া শেষ কইর্রা আইও, তহন ভালো চাকরি অইবে। আইএ পাশ করতে পারলে জুটমিলে বাবুর চাকরি। মাত্র দুইডা বছরতো? লেহাপড়াডা শেষ কইর্রা আইও। সহজ সরল আর মুখচোরা জমিরুদ্দিন আর কোন কথা বলতে পারেনি। বলতে পারেনি যে, তার বাবার পৈত্রিক ভিটেবাড়ি সব নদী খেয়ে ফেলেছে, ফসলি জমি পায়রার অথৈ জলে নিমজ্জিত। বাকি যা ছিল তাও দুবছর আগের ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে ভেসে গেছে। নিশ্চিহ্ন হয়েছে ঘরদোর, গবাদি পশু, শেষ সম্বল নৌকাসহ সব… সবকিছু। জমিরুদ্দিনের বাবার সাত পুরুষের জৌলুস আজ বিবর্ণ অতীত, গত বছর বাবাও বিদায় হয়েছেন। দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে তার বিধবা মায়ের এখন দুবেলা খেতে পড়তেই কষ্ট তার উপরে লেখাপড়া? সে আর হবার উপায় নেই। যে করেই হোক চাকরিটা তার চাই। কিন্তু মুখ ফুটে সে তা বলতে পারেনি। এক ধরনের আত্মঅহংকারও তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তার মনে হচ্ছিল কেরামত সরদার তার মায়ের চিঠিটার কোনো মূল্যই দেয়নি।

জমিরুদ্দিনকে তার মা যখন কেরামতের কাছে পাঠান তখন বলেছিলেন- দেখিস বাজান কেরামত তোর একটা ব্যবস্থা করবেই। অগো তিনপুরুষ ধইর্রা তোর নানা বাড়ি, তোর বাবার বাড়িতে কাম কাইজ করছে। তোর বাপেরে সবাই সম্মান করতো। অরা এই বাড়িরটা খাইয়া পইর্রা বড়ো অইছে। তোরে পাইলে আসমানের চাঁন হাতে পাইবে।

মায়ের কথামত কেরামত আপ্যায়নের কোনো ত্রুটি করেনি ঠিকই তাই বলে একটা চাকরি কি দিতে পারতো না? তার মনের ভেতরে এক ধরনের অভিমান জেগে ওঠে। সে নীরবে এসব কথা ভাবছে আর মনে মনে বলছে- দরকার নাই, নিজে কাম কইর্রা খামু তবু যার পূর্ব পুরুষ আমাগোডা খাইয়া মানুষ তার কাছে আর মাথা নোয়ামু না। জমিরুদ্দিনকে চুপ করে থাকতে দেখে সরদার বলেন- তার চাইতে কদিন বেড়াইয়া টেরাইয়া বাড়ি চইল্লা যাও।

অগত্যা জমিরুদ্দিন সরদারের বাসায় দুবেলা খায় আর খুলনার পথে ঘাটে পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখে বিচিত্রসব মানুষের বিচিত্রসব কাজ। সরদারের বাসায় থাকতে থাকতে পরিচয় হয় তার দূরসম্পর্কের শ্যালক আলমগীরের সাথে। পরস্পরকে তারা বেয়াই সম্বোধন করে। অনতিবিলম্বে দুজনের মধ্যে একেবারে গলায় গলায় ভাব হয়ে যায়। আলমগীরের সাথে ঘুরতে গিয়ে এখানেই খালিশপুর চিত্রালী সিনেমা হলের সামনে এক মজমায় পরিচয় হয় ক্যানভাসার আব্দুল হাইর সাথে যে নিজেকে হেকিম সাহেব বলে পরিচয় দেন।

পর্ব-০৩

ফুটপাতে ওষুধ বিক্রি করার জন্য লোক জমায়েত করে রঙ্গরস দেখিয়ে যে মজমা মেলানো হয় তার প্রতি জমিরুদ্দিনের ছোটোবেলা থেকেই খুব আগ্রহ। তার বাবা জহির মাস্টারের সাথে পুকুরজানা, লেবুখালী, কালিগঞ্জ বা মৌকরণ বাজারে গিয়ে অনেকবার সে এসব দেখেছে। ছোটোবেলা একবার তার চাচার সাথে মোকামিয়া মাহফিলে গিয়েছিল। বাড়িতে বসে মানত করা ছিল যেভাবেই হোক, মাহফিলে গিয়ে মাগরিবের নামাজ ধরবে। চাচা বলতেন- মোকাইম্মা দরবারে এক ওক্ত নোমাজ পইর্রা মাপ চাইলে গুনা মাপ অইবেই। জমিরুদ্দিনের মা ছেলের পকেট খরচ বাবদ এক সের চাল দিয়েছিল। আসরের একটু পরে তারা মোকামিয়ায় পৌঁছায়। কিন্তু চাল বিক্রি করতে করতে মাগরিবের নামাজ আর পড়া হয় না। চাল বিক্রির পরেই নজরে পরে সালাম মিয়া নামের এক ক্যানভাসারের মজমা। চারপাশে লাল শালু কাপড়ের সীমানা দিয়ে ভেতরে শত শত কাঁচের বোতল সাজানো। তার মধ্যে নানান পদের ঔষধি ফলমূল। কোনটাতে গাছ-গাছরার ছাল-বাকল। চার কোনায় চারটি বিশালাকৃতির হ্যাজাকের আলোয় সবকিছু একেবারে ফকফক করছে। হেকিম সাহেব ভেতরে মাইক নিয়ে এমন রসালো ভাষায় মজমার ওষুধের বর্ণনা করছেন, তাতে ওষুধ কিনতে না চাইলেও কিছুক্ষণ না দাঁড়িয়ে পারা যায় না।

জমিরুদ্দিনদের বিনয়কাঠির বাড়ি তখন কেবল ভাঙা শুরু হয়েছে। গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করা কারিগর বাড়ির বানেছা বুড়ি রাতে এসে জমিরুদ্দিনদের একটি পরিত্যক্ত ঘরে থাকতো। মোকামিয়ার মাহফিল থেকে জমিরুদ্দিন সেই বানেছা বুড়ির জন্যে কোমর ব্যথার ওষুধ এনে দিয়েছিল। বানেছা বুড়ির বাড়িটি ছিল রাজগঞ্জ গ্রামের একেবারে পশ্চিম দিগন্তে। জমিরুদ্দিনের জন্মের আগেই সে গ্রাম নদীতে চলে গেছে। বাড়িঘর নদীতে চলে যাবার পর কারিগর বাড়ির মানুষজন কে কোথায় পাড়ি দিছে কেউ জানে না। সবাই বলতো বানেছা বুড়ির পোলার নাম গয়জদ্দিন কারিগর। গয়জদ্দিনের শশুরবাড়ি ছিল ঝালকাঠির বেতরা গ্রামে। সে বউ-বাচ্চা নিয়া শশুরবাড়িতে চলে গেছিল। এর মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে গয়জদ্দিন তাতে যোগ দেয়। এ সময় ঝালকাঠির কোনো এক এলাকায় গয়জদ্দিন হানাদার বাহিনীর হাতে গুলি খেয়ে মারা যায়।

গয়জদ্দির স্ত্রী সন্তানদেরও কোনো খোঁজ-খবর পাওয়া যায় না। সর্বহারা বানেছা বুড়ি ভিক্ষা করতো আর এসব কথা বলতো। পাকা বাঁশের সুন্দর একটি লাঠি ছিল বুড়ির। ভীষণ তেলতেলে আর মসৃণ। জমিরুদ্দিন তখন বিনয়কাঠি প্রাইমারি স্কুলের ছাত্র। স্কুলের বেড়ার সাথে পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা খানের ব্যঙ্গচিত্র দেখে জমিরুদ্দিন তা বাড়ি নিয়ে আসে তারপর বানেছা বুড়ির কাছে গিয়ে তার লাঠিখান হাতে নিয়ে জমিরুদ্দিন বলতো- -ও দাদী, তোমার পোলারে যে টিক্কাখান মারছে, এই দেহো টিক্কা হালার ছবি। দেহো হালারে কেমন পিটানি দিতাছি।

জমিরুদ্দিনের বাবা জহিরুদ্দিন মাস্টার বুড়িকে খুব ভালোবাসতেন। বলতেন- জানো বানেছা চাচীদের অনেকগুলো তাত ছিল। তারপর জমিরুদ্দিনকে বলতেন- আমাগো গেরামের বেবাক কাপড় চোপর কৈলম কারিগর বাড়ির তাতেই বোনা অইতো। বানেছা বুড়ি জমিরুদ্দিনের আনা সেই কোমড় ব্যথার ওষুধে খু্ব খুশি হন এবং তা সেবন করে ভালো হয়ে যান। সেই থেকে গ্রাম সম্পর্কীয় নাতি জমিরুদ্দিনকে সে ভাই বলে ডাকতো।

জমিরুদ্দিনের পাশের ইউনিয়নে মৌকরণ বাজার। সপ্তাহে রবি ও বুধবার সেখানে হাট বসে। মৌকরণ বাজার তখন এতদাঞ্চলের সবচেয়ে বিখ্যাত বাজার। তিনপাশে খালবেষ্টিত মৌকরণ হাটে হাজার হাজার নৌকার সমাগম হতো। সবার যাতায়াতের মাধ্যম তখন নৌকা। সেই বাজারের কাদের মিয়া নামে তেমনই একজন ক্যানভাসারের একটি মজমার কথা জমিরুদ্দিনের মনে গভীরভাবে দাগ কেটে আছে।

কাদের মিয়া বরিশাল জেলার কালিগঞ্জের মানুষ। হাটে আসতেন তিনতক্তার একখানা ডিঙি নৌকাতে করে। খোলা ডিঙিতে বাঁশের চাং লাগিয়ে বিশেষ কৌশলে ছই বানিয়ে নিয়েছিলেন কাদের মিয়া। তার মধ্যেই জিনিসপাতি ঠাসাঠাসি করে তার মজমার পুরো সংসার। ছোটোখাটো মানুষটিকে মাথা ভর্তি বাবরি চুল আর খোঁচা খোঁচা দাড়িতে খুব সুন্দর দেখাতো। হাফ পাঞ্জাবির উপর সুন্নতি কায়দায় উত্তরীয় পড়তেন। এই পোশাকে দারুণ মানাতো তাকে। কাদের মিয়ার নিজের বাড়িতে ঔষধি গাছের বিশাল বাগান ছিল। আয়ুর্বেদীয় শাস্ত্রমতে, নানান রোগের ওষুধপত্র বানিয়ে হাটে-বাজারে মজমা মিলিয়ে তিনি তা বিক্রি করতেন। এমন কোনো রোগ নেই যে রোগের ওষুধ কাদের মিয়ার কাছে পাওয়া যেতো না। তখনকার দিনে জেলা শহরেও এমবিবিএস ডাক্তার ছিল না। গ্রামে-গঞ্জে কবিরাজ, হেকিম আর হাতুড়ে ডাক্তার দিয়েই চলতো চিকিৎসাকার্য। বিনয়কাঠির জমিরুদ্দিন মিয়ার পাশের গ্রামে রাজেশ্বর কবিরাজ নামে একজন হাতুড়ে চিকিৎসক ছিলেন তার কাছে দশ গ্রামের রোগীরা আসতো চিকিৎসা নিতে। কবিরাজ মশাই সকালে ঘুম থেকে জেগে পূজা আহ্নিক করে কাছারি ঘরে বসে আগত লোকজনদের সাথে চা মুড়ি খেয়ে রোগী দেখা শুরু করতেন। রোগীরা সবাই তার আপনজন। যার যে সামর্থ্য সেইমত চেরাগি দিতেন।

আধুনিক অ্যালোপাথিক চিকিৎসার জন্যে ডাক্তার বা ফার্মেসি গোটা জেলায় দু-একটার বেশি ছিল না। প্রায় শতভাগ মানুষই ছিল তাবিজ-কবজ, ঝাঁড়-ফুঁকের উপর বিশ্বাসী। সিজনে গণক ঠাকুররা আসতেন ভাগ্য গণনা করতে। তারা বাড়ি বাড়ি এসে বলে যেতেন বাড়ির কোন ঘরে কী কী বিপদাপদ ঘটবে। সাপুড়ে, বাইদানি বা মিশশারী নামের এক শ্রেণির ভাসমান লোকজন আসতেন নানান টোটকা চিকিৎসা নিয়ে। মানুষ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতেন। গুটি বসন্ত, কলেরা, ম্যালেরিয়ায় গ্রামছে গ্রাম উজার হয়ে যেতো। তখন সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। গ্রামে-গঞ্জে, হাটে-বাজারে ক্যানভাসার বা মজমাওয়ালারাই প্রথম শ্রেণির চিকিৎসক। এরাই ছিলেন বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের ভরসাস্থল। কালিগঞ্জের কাদের মিয়া, শিকারপুরের হোসেন মোল্লা তেমনই জনপ্রিয় চিকিৎসক। মজমার জন্যে কাদের মিয়ার ছিলো দুজন সাগরেদ। একজনের নাম কালু, আরেকজন ধলু। কালু-ধলু নৌকা বেয়ে আসতেন আর কাদের মিয়া জমিদারি স্টাইলে নায়ের মধ্যিখানে বসে থাকতেন। নাম দুটি কাদের মিয়ার নিজের দেওয়া। বছর দশেক বয়সের ছেলে দুটি দেখতে যেমন নাদুস-নুদুস তাদের কথাবার্তাও সেরকম রসালো আর নানান প্রকার শারীরিক কসরতও তারা জানতো। মজমা মেলানোর আগে ছেলে দুটি গান করে, সার্কাসের মতো শারীরিক কসরত দেখিয়ে লোকজন জড়ো করতো।

কাদের মিয়াকে কাটাখালী, চান্দখালী রাজগঞ্জ, পুকুরজানা, মৌকরণ প্রতিটি হাটে দেখা যেতো। তিনি এ অঞ্চলে খুবই পরিচিত এবং জনপ্রিয় মানুষ। মজমায় যখন কাঙ্ক্ষিত সংখ্যক লোকজন গোল দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতো তখন কাদের মিয়া তার দোতরা হাতে অবতীর্ন হতেন। তাকে

দেখামাত্র সবাই খুশি হয়ে উঠতেন। তিনি মজমায় এসেই দ্বোতরায় টুংটাং আওয়াজ দিয়ে চারিদিকে তাকিয়ে অনেকটা শুদ্ধ উচ্চারণে কথা বলা শুরু করতেন- -বলতেন ভাই ছাহেবান, এই মজমায় আপনারা যারা উপস্থিত হইছেন তাদের মধ্যে সকল মুসলমান ভাইয়েরা কবিরাজ কাদের মিয়ার সালাম নিবেন আর হিন্দু ভাইয়েরা নিবেন নমস্কার। আপনারা সবাই এই অধম কাদের মিয়ারে খুব ভালো কইরা চেনেন। তবে ভাই অনুমতি দিলে একখান গোপন কথা কইতাম… কী কয়ন কমু? নাকি কমুনা?… লোকজন সমস্বরে বলতেন- জে বলেন, কাদের ভাই। কাদের মিয়া মাথা চুলকায়ে আমতা আমতা করে বলতেন- না মাইনে অইছে গিয়া আমনেরা সায় দিলে কমু। উপস্থিত লোকজন আবারও সমস্বরে বলতেন- হ, হ। কইয়া হালায়ন মিয়া ভাই, কইয়া হালায়ন। হাসতেন কাদের মিয়া, এটি আসলে তার একটি চিরাচরিত ডায়ালগ। বলতেন- কতাডা অইলো এই যে টাক পিরীতি আর মিরি বাই- এই দুইডা রোগের কৈলম ওষুধ নাই। দর্শকরা তখন হেসে ওঠতো, বলতো- এট্টু বুঝাইয়া কন দিহি হেকিম সাব? আবারও হাসতেন কাদের মিয়া, বলতেন- আরে ভাই, টাক পিরীতি অইলো গিয়া যেই মাইনসে প্রেম কইর্রা টাক খাইছে, মানে-ছ্যাকা খাইছে।

লোকজন জিজ্ঞেস করতো- আর মিরি বাই? মিরি বাইডা আবার কী রোগ? কাদের মিয়া গোপন কথা বলার অভিনয় করে বলতেন- এইডাও হেই রোগ। প্রেমে ছ্যাকা খাওয়া মাইয়াগুলান এইরোগে ভোগে। মৃগী রোগীর মতো কতায় কতায় বেহুশ অইয়া পড়ে। এই দুইডা রোগের চিকিৎসা কাদের মিয়ার কাছে পাইবেন না। আর কাদের মিয়াইবা ক্যান হের বাপেও দিতারবে না।

পর্ব-০৪

কালিগঞ্জের কাদের মিয়ার বাবাও নাকি কবিরাজ ছিলেন। নাম কাঞ্চন মিয়া। কাদের মিয়া প্রত্যেক মজমায় তার প্রয়াত পিতার গুণকীর্তন করে বলতেন- তার বাবা এমন কবিরাজ ছিলেন যে, মানুষের হাত ধরে এক নিমেষে বলে দিতে পারতেন তার মৃত্যুর দিনক্ষণ। কাদের মিয়া যখনই তার বাপের কথা উঠাতেন তখনই তার চোখ দুটো জলে ভরে যেতো। তিনি তৎক্ষণাৎ মজমায় উপস্থিত প্রত্যেকের মা বাবার জন্যে দোয়া করতেন। বলতেন মৃত্যুর পর একমাত্র সন্তানের দোয়াই মা-বাবা কবরে বসে পাইবেন। সন্তানের ভালো কাজগুলো থেকে মা-বাবা ছদকায়ে জারিয়ার মতো সওয়াব পাবেন। তিনি দোয়া পড়তেন- “রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বা ইয়ানী ছগিরা”। মজমার সবাই কাদের মিয়ার সাথে সুর মিলিয়ে এই দোয়া পড়তেন। তারপর কাদের মিয়া বলতেন-

-আমার বাপ কেমন কবিরাজ আছেলে হোনবেন? তয় হোনেন- তহন ইংরাজ আমল, বাবার তহন এক্কেবারে সেইরহমের নামডাক। বাকেরগঞ্জের এসডিও আছেলেন সাদা চামড়ার একজন খিস্টান। নাম জর্জ ডেভিড না যেন কী। ডেভিড সাইবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু শয্যায় পড়ে আছেন। তার আপনজনেরা আশা ছাইর্রাই দেছে। ডেভিড সাইবের একজন অফিসার হেরে কাঞ্চন কবিরাজের নাম কইলে হেরে ডাইক্কা নেন। কাঞ্চন কবিরাজ যাইয়া নিজ আতে বানাইন্না পাঁচন মাত্র তিনবার খাওয়ায় হেইতেই ডেভিড সাইবে সুস্থ হইয়া ওঠেন। ডেভিড সাহেব যতোদিন আছেলেন তিনি কাঞ্চন কবিরাজকে আপন ভাইয়ের মতো জানতেন। এ গল্পটি কাদের মিয়া প্রায় প্রত্যেক মজমায় বলতেন। সাগরেদরে বলতেন ওষুধটা বাইর কর। ওষুধের বোতল হাতে নিয়া বলতেন- কারও শইল্লে জ্বর থাকলে আহেন একঢোক খাইয়া দেহেন। পাঁচ মিনিটে জ্বর না ছাড়লে কাদের মিয়া আর কবিরাজী করবে না।

এরপর সেই জমজমাট মজমায় কিছুক্ষণ নানান কথাবার্তা বলে পিত্তশূল, অম্বল, বায়ুচড়া, অগ্নিমন্দ্যা ইত্যাদি নানান পদের বড়ি বেচার পর বসে একটু জিরিয়ে নিতেন। তার দুই চেলা কালু আর ধলু তখন মজমাকে নতুন আঙ্গিকে সাজাতো। একজন যাদু দেখাতো অন্যজন সেই ফাঁকে মজমার পুরানো জিনিসপাতি সরিয়ে নতুন করে সাজিয়ে দিলে কাদের মিয়া পুনরায় শুরু করতেন। তিনি তখন দোতারা হাতে নিয়ে গানের রেওয়াজের ভঙ্গীতে কতোক্ষণ গলায় আ…আ… শব্দ করে গান শুরু করতেন। আর তার সাথে খুবই দৃষ্টিনন্দন ও চিত্তাকর্ষকভাবে কোমর ঢুলিয়ে নাচতেন তিনি- এই যে… মেহ রোগে যারে পায় মোততে মোততে পরাণ যায় কাদের মেয়ার সালসা খাইলে মেহ থাকে নারে… কাদের মেয়ার সালসা খাইলে মেহ থাকে না……

কাদের মেয়ার সালসার গুণ কইলে কতা হয় দ্বিগুন মাতাইর্রাগো সাদা স্রাব মোটেই হবে না হায়রে মোটেই হবে না

খাইবে দাইবে পেট ভরিয়া ঘুমাইবে গলা ধইর্রা সুখ সাগরে ভাসতে থাকপেন কষ্ট হবেনারে…. কাদের মেয়ার সালসা খাইলে মেহ থাকে না…

বিনয়কাঠির জমিরুদ্দিন সেই ছোটোবেলায় যখন কোনো বাজারে যেতো তখন নিবিষ্ট হয়ে সেই মজমা দেখতো আর নিজেকে কাদের মিয়ার জায়গায় কল্পনা করে বাড়ি ফিরে গিয়ে তার দাদী আর বানেছা বুড়ির কাছে কাদের মিয়ার গল্প করতো, বুড়ির বাঁশের লাঠি দোতারার মতো করে ধরে তার গাওয়া গান করে শোনাতো। মনে মনে ভাবতো- আহা কত মানুষ মুগ্ধ হয়ে কাদের মিয়ার কথা শুনছে, গান শুনছে, নাচ দেখছে । আমিও যদি অমন করে পারতাম! বানেছা বুড়ি আর তার আপন দাদিকেও একবার কাদের মিয়ার কাছ থেকে কানে কম শোনার বড়ি এনে খাইয়েছিল। বানেছা বুড়িকে খয়রাত করার জন্য দশবাড়ি হাঁটতে হতো, কারও রোগব্যাধির কতা শুনলেই বলতেন

-জমিরুদ্দিনরে ধরো, কাদের মেয়ার ওষুধ আইন্না দেলে সুস্থ হবানে। দাদিও যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন কাদের মিয়ার তারিফ করতে ভুলতেন না। সেই জমিরুদ্দিন মাট্টিক পরীক্ষা শেষ হতেই খুলনার খালিশপুর শহরে যায় তার ভাগ্যান্বেষণে। সেখানে চিত্রালী সিনেমা হলের সামনে তেমনই একটি মজমা দেখে দাঁড়িয়ে গেলে সেখানেই ঘটে যায় তার জীবনের এক স্মরণীয় ঘটনা।

চিত্রালী হলের সামনে জমিরুদ্দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন মজমা দেখছিল, তখন শুরু হয়েছিল যাদু। জমিরুদ্দিন দেখছিল যে একটি সাত-আট বছরের মেয়েকে একটি টেবিলে শুইয়ে সাদা চাদরে ঢেকে দিয়ে উপুর্যপরি চাক্কু মারা হচ্ছে, রক্তে ভেসে যাচ্ছে টেবিল। সাদা চাদরটি লাল হয়ে গেছে আর মেয়েটি চাদরে আবৃত থেকে হাত-পা ছুঁড়ে গোঙ্গাচ্ছে। তখন জমিরুদ্দিন হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে থাকে। এই দৃশ্য দেখতে দেখতে হঠাৎ জমিরুদ্দিন খেয়াল করে যে, তার চারপাশের মানুষগুলো উধাও হয়ে গেছে, দিনের সূর্যটাও আর দেখা যাচ্ছে না। একটি গাঢ় অন্ধকার তাকে গ্রাস করছে, সে ধীরে ধীরে বেহুশ হয়ে পড়ে যায়। তারপর আর কিছু মনে থাকে না জমিরুদ্দিনের।

আসলে দু-তিন দিন জমিরুদ্দিনের পেটে দানাপানি খুব বেশি পড়েনি। নিজের অনিশ্চিত জীবন আর দুর্ভাগ্যের জন্যে দিশেহারা এক কিশোর সারাদিন উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে শহরের ফুটপাতে ফুটপাতে টো টো করে ঘুরেছে আর বাড়িতে থাকা তার মা ও বোনের কথা ভেবে ভেবে ক্লান্ত হয়েছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে দুর্বল সেই জমিরুদ্দিন যখন যাদুর হাত সাফাইয়ের ফিনকি দেওয়া রক্তের স্রোত আর চাদরের তলে ছোট্ট মেয়েটির হাত-পা ছোড়ার দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তার নার্ভ তখন আর তা সহ্য করতে পারেনি। হুশ ফিরে এলে জমিরুদ্দিন নিজেকে একটি কক্ষে আবিষ্কার করে। পরে বুঝতে পারে এটি আয়ুর্বেদ ওষুধের একটি দাওয়াখানা। আসলে বেহুশ হয়ে যাবার পর তাকে হেকিম আবদুল হাই সাহেব তার দাওয়াখানায় এনে তেল, পানি দিয়ে সুস্থ করে তোলেন। হেকিম সাহেব জমিরুদ্দিনের পাশে উৎকণ্ঠা নিয়ে বসেছিলেন। হেকিম সাহেবের বাড়ি সাতক্ষীরার সীমান্তবর্তী এলাকা কলারোয়ায়।

হুশ হবার পর তিনিই জমিরুদ্দিনকে জিজ্ঞেস করেন- বাবা তোমার বাড়ি কোথায়? তোমার এহন কেমন লাগতিছে? তুমি বেহুশ হইয়া গেলা কেমনে? জমিরুদ্দিন প্রথমে কিছুই বুঝতে না পেরে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে- আমি কিছু কইতারিনা… জমিরুদ্দিনের মুখের ভাষায় সে যে বরিশাল অঞ্চলের মানুষ তা হেকিম সাহেব বুঝতে পারেন। বলেন- তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? জমিরুদ্দিন সবকিছু খুলে বলেন। তার ইতিবৃত্ত শুনে তাকে হেকিম সাহেবের খুব ভালো লেগে যায়। খুলনায় আসার কারণ জানতে পেরে এবং বাড়ির আর্থিক অবস্থার কথা জেনে হেকিম সাহেব বলেন- আমার লগে পেটেভাতে কাজ করবা? জমিরুদ্দিনের কাজের দরকার, সে রাজি হয়ে যায়।

বলে- কী কাম? -আমার লগে থাকবা, মজমায় সাহায্য করবা, ওষুধপত্র বানানোর কাজ করবা? জমিরুদ্দিন কিছু বলে না, হেকিম সাহেবের মুখের দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হেকিম সাহেব বলেন- চিন্তা কইরো না। একেবারে পেটেভাতে না, কিছুতো অবশ্যই পাবে। আর শোনো, মজমার কলাকৌশল আর ওষুধ বানানোর কামডা শিখতে পারলে জীবনে কইরা খাইতে পারবা। জমিরুদ্দিন বলে- আচ্ছা,

তার মনের গহীনে এক ঝলক উঁকি দিয়ে যায় কালিগঞ্জের কাদের মিয়া। সে ভাবতে থাকে মজমা আর ওষুধ বানানোর কাজটা শিখতে পারলে সত্যিই সে কিছু করতে পারবে। হাটে হাটে মানুষ তার ওষুধ কিনবে। তাকে মানুষে সম্মান করবে, দেখলে হেকিম বা কবিরাজ সাব বলে সম্বোধন করবে। জমিরুদ্দিনের মন আনন্দে নেচে ওঠে, এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি, সে বলে আমি রাজি।

পর্ব-০৫

হেকিম আব্দুল হাই সাহেবের গ্রামের নাম আশোকাঠি। আশোকাঠি গ্রামের পরেই ঝাউডাঙ্গা বিডিআর ক্যাম্প আর তার অনতিদূরে সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ড। এখানের এই নোম্যান্সল্যান্ডের পুরোটাই মূলত একটি নদী। নদীর নাম সোনাই। সোনাই নদীই ভারত বাংলাদেশকে এই সীমান্তে ভাগ করে রেখেছে। হেকিম সাহেব বেশভুষায়, আমল আখলাকে খুবই ধার্মিক মানুষ, সদালাপীও। আয়ুর্বেদীয় ফর্মুলায় ওষুধ তৈরি করে তা মজমা মিলিয়ে বিক্রি করাই তার কাজ। লেখাপড়া বেশি নয়, তবে তার কথা বলার ধরনে তাকে খু্বই জ্ঞানী মানুষ বলে মনে হয়। পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যেমন পড়েন, কথায় কথায় কোরআন হাদিসের ব্যাখ্যাও তেমনই করেন। বাড়িতে মসজিদ মাদ্রাসা করেছেন। বছর বছর ইছালে সাওয়াবের মাহফিলও করেন। পবিত্র সে মাহফিলে দুই বাংলার বিখ্যাত সব ওয়ায়েজীনরা আসেন।

ধর্মপ্রাণ মুসল্লীদের পদচারণায় তখন মুখরিত হয় আশোকাঠি গ্রাম। সবকিছু মিলিয়ে হেকিম সাহেবকে জমিরুদ্দিনের খুব ভালো লেগে যায়। হেকিম সাহেবও নানান কথাচ্ছলে জমিরুদ্দিনের বাড়ি ঘরের খোঁজ-খবর নিয়ে তার সম্পর্কে যতটুকু বুঝতে পারেন তাতে জমিরুদ্দিনকে বংশীয় এবং বুদ্ধিমান ছেলে বলেই ধরে নেন। লেখাপড়া সম্পর্কে হেকিম সাহেবের যতটুকু জ্ঞান তার নিরিখে জমিরুদ্দিনকে ভালো ছাত্র বলেও মনে করেন। বিশেষ করে জমিরুদ্দিনের পানপাতা দিয়ে বাঁশি বাজানোর বিশেষ গুণের পরিচয় পেয়ে হেকিম সাহেব যারপরনাই মুগ্ধ হয়ে যান।

বাড়িঘর ছেড়ে দূরে জমিরুদ্দিনের এটাই যে প্রথম কোথাও যাওয়া বা থাকা এমন নয়। বাড়ি সে বহু আগেই ছেড়েছে। ছেড়েছে মানে ছাড়তে বাধ্য হয়েছে। তখন তার বয়স কত আর হবে? বারো-তেরোর বেশিতো নয়! বাড়িঘর সব নদীতে চলে গেলো, তার বাপজানও তাকে ছেড়ে চলে গেলেন। তখন সে মাত্র ক্লাস এইটের ছাত্র।

জমিরুদ্দিনের বাবা জহিরুদ্দিন মাস্টার ছিলেন এ অঞ্চলের অত্যন্ত সম্মানিত একজন মানুষ। বিনয়কাঠি হাই স্কুলের শিক্ষক জহির মাস্টার ছিলেন পূর্ব বাংলা কম্যুনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। জেলা সদরে তার সুনাম সুপ্রতিষ্ঠিত। জমিরুদ্দিন ঐ অতটুকু বয়সেই বাবার কাছে যে শিক্ষা পেয়েছিলেন তাই তাকে সমগ্র জীবন নীতি আদর্শের পথে চালিত করেছে। জহির মাস্টার ছেলের কাছে মুক্তিযুদ্ধের গল্প বলতেন। তিনি চাইতেন ছেলে সবকিছু জেনে বুঝে বড়ো হোক। যুদ্ধ পরবর্তী নানান রাজনৈতিক উত্থান পতনে তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন।

দেশ স্বাধীন হলো বঙ্গবন্ধু নতুন রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিলেন। নানান চড়াই-উৎরাই পেড়িয়ে দেশ সামনের দিকে এগিয়ে চলছে। হঠাৎ দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। দুটাকার চাল হঠাৎ দশ টাকা। দিনের পর দিন মানুষ উপোষ দিয়ে মরছে। মুক্তিযোদ্ধা জহিরুদ্দিন মাস্টারের পরিবারেও তার ছাপ পড়েছে।

নদী ভাঙনে জহিরুদ্দিন মাস্টার তখন প্রায় ভূমিহীন হয়ে পড়েছেন। একদিন রাতের বেলা গোপনে জহিরুদ্দিন মাস্টার তার বাপের আমলের কটি পিতলের বাসন কোসন জেলা সদরে নিয়ে বিক্রি করে দশ সের চাল নিয়ে আসেন। রাতে সে চাল থেকে দুসের চাল বানেছা বুড়ির কাছে দিয়ে আসেন। এই নিয়ে জমিরুদ্দিনের মা’র সাথে কথা কাটাকাটি চলছে। জমিরুদ্দিন ঘুমে ছিল জেগে উঠে এসব শুনে তার বাপজানকে জিজ্ঞেস করে- -বাপজান, বুড়ি কী আমাগো কোনো আত্মীয় অয়?

জমিরুদ্দিনের প্রশ্নে জহির মাস্টার কিছুক্ষণ ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। অতটুকু ছেলেকে সে কীভাবে বোঝাবেন যে বানেছা বুড়ি তাদের কেমন আত্মীয়। কেনোই বা তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন। জমিরুদ্দিনের মা ব্যঙ্গ করেন। বলেন- হ অয়ইতো, না অইলে ঘরের জিনিস বেইচ্যা চাউল কিন্যা হেরে দেবে ক্যা? জহির মাস্টার বলেন- চুপ করো জমিরুদ্দিনের মা? -ক্যা? চুপ করমু ক্যা? কয়দিন ধইর্রা মিষ্টি আলু আর আডার পিডা খাইতে আছি। তাওতো বুড়িরে দিছেন? বুড়ি এমন কী আত্মীয় লাগে কয়ন? জহির মাস্টার বলেন- শোন জমিরুদ্দিনের মা, আমার লগে বহু বছর ধইর্রা তুমি আছো। একাত্তরে যহন যুদ্ধে গেছি তুমি কৈলম পোলা লইয়া নানান জাগায় পলাইছো। কী পলাও নাই? কেউ কোনো কথা বলে না, ফের জহির মাস্টার বলেন- -বানেছা বুড়ি রাইতে ঘুমের মধ্যে গয়জদ্দিন গয়জদ্দিন কইয়া কান্দে, একদিনও হোনছো?

মাথা নেড়ে সায় দেন জমিরুদ্দিনের মা। মাস্টার বলেন- শোনো, রাজগঞ্জের কারিগররা গরীব ছিলো তয় লোক খারাপ ছিল না। গয়জদ্দিন বয়সে আমার সমানই আছিল। বুড়ির মুখে শুনছি- সবকিছু নদীতে ভাইঙ্গা গেলে গয়জদ্দিন তার বউ পোলা লইয়া তার শশুরবাড়ি ঝালকাঠি যাইয়া স্থায়ী হয়। দেশের টানে বুড়ি যায় নাই, এ বাড়ি ও বাড়ি চাইয়া চিন্তা খাইতো। যুদ্ধ শুরু অইলে হের পোলাও মুক্তিযুদ্ধে যায়। ঝালকাঠির কোনো এলাকায় যেনো পাকিস্তানি হানাদারদের লগে যুদ্ধে গয়জদ্দিন মারা যায়। বুড়ির মুখে একতা তোমরা হোনো নাই? এবারও সায় দেন জমিরুদ্দিনের মা।

মাস্টার বলেন- তাইলে বোঝ, এই দেশে একাত্তরে আমরা যে পতাকাটা পাইছি তা কৈলম গয়জদ্দিনের জানের বিনিময়ে। গয়জদ্দিনের মতো গরীব মাইনসে রক্ত ঢাইল্লা দেওনেই দেশ হানাদার মুক্ত অইছে। গয়জদ্দিন এই খয়রাতি বানেছা বুড়ির পোলা। খয়রাতির পরাণের কোনো মূল্য নাই। তাই তারা তা দান করতে পারে, আমরা পারি না। পৃথিবীর সব দেশেই এই শ্রেণি মইর্রাই মানুষকে মুক্ত করে, ধনীরা তা পারে না। বলতে বলতে জহির মাস্টারের দুচোখ থেকে ঝরঝর করে কান্না ঝরে পড়ে। কেউ আর কোনো কথা বলে না। জমিরুদ্দিন তার বাপের কাছে এগিয়ে গিয়ে চোখ মুছে দেয়। তাকে বুকে চেপে ধরেন মাস্টার। বলেন- -বাপজান, দেশকে ভালোবাইসো, দেশের মানুষ বিশেষ করে গরীব-দুঃখী মানুষের পাশে থাইক্কো। দেশ হইলো মায়ের মতন আর মানুষ অইলো তার সন্তান।

তারপর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলেন- -শোনো জমিরুদ্দিনের মা, এই বানেছা বুড়ির জন্যই এই দেশ। যার মনে দেশপ্রেম নাই হে মানুষের মইধ্যে পড়ে না। দেশের জন্যে যুদ্ধ করলাম, কথা ছিলো মানুষ সমান অধিকার পাইবে কিন্তু যুদ্ধ করা মানুষগুলাই হঠাৎ পাল্টাইয়া যাইতেছে। যে যেখানে আছে সেখানে থাইক্কাই লুটপাট শুরু করছে। কীভাবে টাকার মালিক অইবে বেবাক্কে এহন হেই ধান্ধায় ব্যস্ত।

জমিরুদ্দিন ছোট্ট মানুষ, এত বড়ো বড়ো কথা বুঝতে পারে না। তাদের বাড়ির উত্তর পাশে ফসলি জমির বিস্তীর্ণ মাঠ তার উত্তর পাশে ছুটকির খাল। ছুটকির খাল থেকে উঠে আসা নন্দার খাল জমিরুদ্দিনের বাড়ি ঘেঁষে উত্তর দক্ষিণে চলে গেছে। সে খালের পূর্বপাড়ে জহির মাস্টারের বাড়ি। বহুদূরে থাকা নদী ভাঙতে ভাঙতে তাদের বাড়ির বড়ো পুকুর পর্যন্ত চলে এসেছে। জমিরুদ্দিন তার বাবার সাথে নদীর কিনারে বসে জেলে নৌকাগুলোর মাছ ধরার দৃশ্য দেখছে। ছাহের গাজি এসে নৌকা ভিড়ায়।

বলে- মাস্টার, পোলারে এদিকে পাঠান। একটা মাছ নিয়া যাউক। জমিরুদ্দিন গিয়ে মাছ আনলে ছাহের গাজি চলে যায়।

জমিরুদ্দিন বলে- বাপজান, আমাগো যে মাঠ দিয়া গেলো হেও বোলে যুদ্ধ করছে? -হ, বাপজান ছাহের চাচায় আর আমি এক সাথেই যুদ্ধ করছি।

(চলবে…)